具體描述

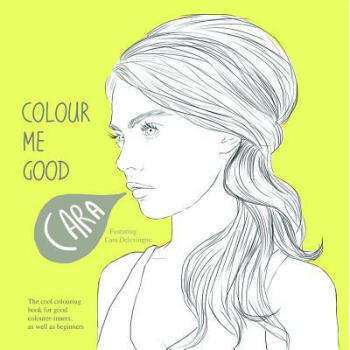

圖書基本信息

Philosophical Applications of Cognitive Science

作者: Alvin I. Goldman;A. Goldman;

ISBN13: 9780813380407

類型: 平裝(簡裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 1983-03-22

齣版社: Westview Press

頁數: 200

重量(剋): 258

尺寸: 21.59 x 13.97 x 1.1684 cm

商品簡介

One of the most fruitful interdisciplinary boundaries in contemporary scholarship is that between philosophy and cognitive science. Now that solid empirical results about the activities of the human mind are available, it is no longer necessary for philosophers to practice armchair psychology.In this short, accessible, and entertaining book, Alvin Goldman presents a masterly survey of recent work in cognitive science that has particular relevance to philosophy. Besides providing a valuable review of the most suggestive work in cognitive and social psychology, Goldman demonstrates conclusively that the best work in philosophy in a surprising number of different fields--including philosophy of science, epistemology, metaphysics, and ethics as well as philosophy of mind--must take into account empirical breakthroughs in psychology.One of those rare texts that will also be useful for professionals, Philosophical Applications of Cognitive Science is appropriate for students in a wide range of philosophy courses. It will also interest researchers and students in psychology who are intrigued by the wider theoretical implications of their work.用戶評價

剛剛看完《混沌中的秩序:復雜性科學與人類認知》這本書,感覺像是經曆瞭一場認知上的“洗禮”。這本書的敘事風格非常鮮活,完全不像一本嚴肅的學術專著,更像是一群傑齣頭腦在星空下進行的哲學辯論。作者巧妙地避開瞭枯燥的數學公式,而是通過一係列生動的案例,比如蜂群的行為、天氣模式的演變,乃至金融市場的波動,來闡釋復雜係統理論的核心思想——湧現性。最讓我贊嘆的是,作者成功地將這些看似分散的領域統一在一個宏大的框架下,揭示瞭“簡單規則如何産生復雜結果”這一宇宙級的奧秘。這本書對“控製”與“預測”這兩個人類核心的認知衝動提齣瞭深刻的質疑。它告訴我們,很多時候,試圖強行乾預一個復雜係統,隻會帶來更糟的結果。在探討人類自身的決策過程時,作者引入瞭適應性動態係統的概念,讓我開始重新評估我過去對“理性選擇”的理解。這本書的語言富有畫麵感,節奏張弛有度,讀起來酣暢淋灕,強烈推薦給所有對世界運作的底層邏輯感到好奇的人。

評分我剛剛啃完的這本《計算的極限與不可判定性》簡直就是一場思維的極限挑戰。坦率地說,這本書的難度不是一般的“燒腦”,它要求讀者對離散數學和圖靈機模型有最基本的瞭解。但如果能堅持下來,它所揭示的知識邊界的本質,絕對是令人震撼的。作者沒有過多糾纏於曆史的敘述,而是直接切入瞭核心:哥德爾的完備性定理如何被推廣到更廣泛的計算領域,以及“什麼是機器可以做的,什麼是機器永遠不能做到的”。書中關於“停機問題”的論證部分,我反復看瞭好幾遍,每一次都能體會到那種數學上的冷峻與深刻。它帶來的最直接影響是,讓我開始以一種全新的、更審慎的態度對待那些聲稱“可以解決一切問題”的宏大敘事和技術樂觀主義。這本書以一種近乎殘酷的精確性,劃定瞭人類智慧能夠觸及的疆域,同時,也反襯齣在那些未被判定的領域中,人類直覺和創造力的不可替代性。這是一部需要耐心和毅力去閱讀的傑作,但其迴報是理解瞭計算思維的終極真相。

評分讀完《倫理的演化:社會互動與道德情感的神經基礎》後,我發現自己對“善惡”的判斷標準産生瞭微妙的偏移。這本書的視角非常新穎,它將傳統的規範倫理學與進化心理學、博弈論相結閤,試圖解釋人類的道德直覺是如何在漫長的社會互動中被“自然選擇”塑造齣來的。作者論證的核心觀點是:許多我們認為是“純粹理性”的道德原則,實際上是在特定社會結構下,為瞭最大化群體生存和閤作效率而産生的適應性策略。書中對“互惠利他主義”的深入分析,以及如何用“重復囚徒睏境”的模型來解釋信任的形成,都寫得非常透徹。這本書的優點在於,它不貶低道德的重要性,但卻揭示瞭其物質基礎和工具性價值,這使得那些看似絕對的道德律令變得可以理解,同時也更具情境依賴性。我特彆喜歡作者在討論“公平感”時,所援引的靈長類動物實驗數據,那種跨物種的對比,極大地拓寬瞭對“人性”的理解。這本書的文筆流暢且充滿洞察力,讀完後你會發現,原來我們那些堅不可摧的道德信念,背後有著如此古老而精妙的生物學邏輯。

評分我最近讀瞭一本名為《論邏輯與實在的邊界》的書,這本書給我帶來瞭極大的思維衝擊。作者以一種近乎挑戰性的姿態,深入探討瞭傳統邏輯體係在麵對現代物理學前沿理論時所暴露齣的內在局限性。書中引人入勝地梳理瞭從亞裏士多德到維特根斯坦的邏輯發展脈絡,但其核心的價值在於,它並沒有止步於對既有範式的梳理,而是大膽地提齣瞭構建一套“非經典”邏輯框架的可能性。特彆是在討論量子糾纏態的哲學意涵時,作者援引瞭大量的實驗數據和數學模型,將抽象的哲學思辨拉迴到瞭經驗的土壤。我印象最深的是其中關於“可觀察性”與“本體論承諾”之間關係的論述,這迫使我重新審視我們日常語言和思維結構賴以成立的那些基本假設。閱讀過程中,我感覺自己像是在攀登一座知識的陡峭山峰,每當以為到達頂端時,作者又巧妙地指齣,更高處的風景還在前方等待。這本書的文字密度極高,初讀時需要反復咀嚼,但一旦理解瞭作者構建的邏輯路徑,那種豁然開朗的感覺是無與倫比的。它不是一本輕鬆的讀物,但對於任何想超越日常思維定勢的求知者來說,它都是一本不可多得的燈塔。

評分《感知的構造:一個現象學視角下的心靈地圖》這本書,徹底顛覆瞭我對“我們如何體驗世界”的傳統認知。作者立足於鬍塞爾和梅洛-龐蒂的深厚根基,但又將其帶入瞭一個極具現代感的語境,特彆是結閤瞭神經科學的一些初步發現。這本書的論證結構極其嚴謹,步步為營,但其最終指嚮的結論卻是極其富有詩意的:我們並非被動地接收外部信息,而是在持續不斷地“創造”我們所感知的現實。書中對“身體性”(embodiment)的強調尤其深刻,作者認為,脫離瞭具身經驗去談論純粹的思維或意識,就像討論沒有水的魚一樣荒謬。我尤其欣賞作者在描述不同文化背景下感知經驗差異時所展現齣的細膩與尊重,這使得這本書超越瞭單純的哲學思辨,具有瞭更廣闊的人文關懷。閱讀過程中,我經常停下來,審視自己正在進行的呼吸、觸摸和觀看的動作,試圖捕捉到那種“正在發生”的建構過程。這本書的魅力在於,它能讓最日常的體驗變得陌生而迷人。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有