[第一章] 转折关口的精神危机和从崩溃中的恢复

[第二章] 革命大学:“越学越空虚”

[第三章] “明白生命的隔绝,理解之无可望”

[第四章] 川行土改:“群”、“单独”的生命、“有情”的传统

[第五章] 杂乱的工作,纷扰的事

[第六章] 行行重行行

[第七章] “老去”的文学,“不算是学问”的学问

[第八章] “好辛苦的战斗”和“抽象的抒情”

[第九章] 大动荡前:“临深履薄,深怀忧惧”

【下部】 一九六六~一九八八

[第十章] 大字报、检查交代、抄家、批判会

[第十一章] “连根拔除”前的日子

[第十二章] 湖北干校:迁移无定中“麻醉”痛苦、抵抗愚蠢

[第十三章] “还得好好活在人间”

[第十四章] 以“忘我”来恢复人的“潜伏能力”

[第十五章] “出土”时期

[第十六章] “一个健康的选择”之后

[第十七章] 生命的完成

[主要参考书目]

[后记]

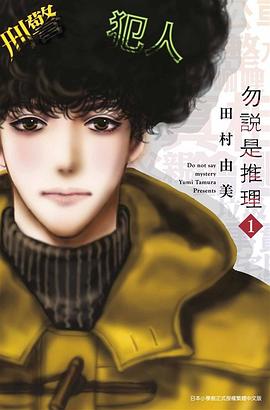

[影像] 沈从文走过的路

· · · · · · (收起)

具体描述

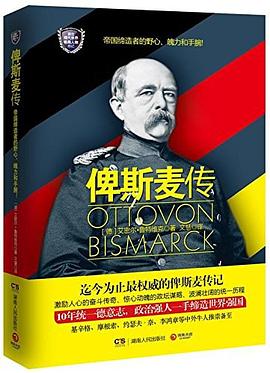

沈从文,生于1902年,逝于1988年。

“如果他在世,肯定是1988年诺贝尔文学奖的最有力的候选人。”不少人喜欢这样的说法,以此来加重对沈从文的崇仰和表达遗憾。《沈从文的后半生:1948—1988》认为,这固然是个很大的遗憾,不过实在说来,获奖与否并没有多么重要。重要的是,对沈从文的认识,能走到多远多深。1988年,远未到盖棺定论的时候。“重新发现”沈从文的工作仍将继续……

从1948年始,沈从文在时代大转折关口的精神危机和从崩溃中的恢复,成为他后半生重新安身立命、成就另一番事业的起点。《沈从文的后半生:1948—1988》这部著作由此起笔,沿着他生命的坎坷历程,翔实叙述他的社会遭遇、个人选择和内心生活,叙述他为始终不肯放弃的物质文化史和杂文物研究而做的超常努力和付出。

《沈从文的后半生:1948—1988》这部传记,特别着力于呈现沈从文后半生漫长而未曾间断的精神活动。在时代的剧烈变动中,这种连续、细密、复杂的个人精神活动,清晰见证了一个弱小个人的全力挣扎,一个平凡生命以柔弱的方式显现的强大勇气和信心,一个“有情”的知识者对历史文化长河的深沉而庄严的爱——一如他爱家乡的那条长河,曾经不知疲倦地抒写那条河的故事,他的后半生甘受屈辱和艰难,不知疲倦地抒写历史文化长河的故事。

用户评价

##用文本材料串联起的沈从文后半生传记,从文先生的“临深履薄,深怀忧惧”,在时代和历史的洪涛巨流中的完全孤立,后半生遭受的凌辱与苦难,以及通过文物研究工作来对抗消极和绝望,从精神上克服时代和现实困境的方式。可惜多是材料的堆砌,而缺乏作者自身的创见。

评分##今年最重要的阅读就是关于沈从文先生。两天内抽空读完。合上书心里酸酸的,这样一个人。人生百年长勤。 补:今年作者年会追的唯一的星就是张新颖。因为沈从文。跟张老师聊了几句,也是温柔敦厚的人啊。

评分##我常觉得现在人多半不懂得文学的美,一颗心包裹在狭隘功利的圈子里,不能感动,不能奋飞,这真是一件很可惜的事。或许可以看看沈从文吧。正如沈先生在《抽象的抒情》中所说:照我思索,能理解“我”;照我思索,可认识“人”。通过沈先生我更深切地体会真正的文字之美与文学之心,同时对沈先生吃苦耐劳、百年长勤的精神钦佩不已。读完这本书后最大的冲动就是去买一套《沈从文全集》,只为纪念这位寂寞而忧伤的、充实而有光辉的、对一切都那么温柔地爱着的伟大文学家。十五年元月十八日筱堂记于宁乡梅家田寓次。

评分##或许名人的后半生与诸多八卦和政治交织在一起很有乐趣,作者也引述了许多回忆录的语言把这些内容编排成客观口吻的作品,更有现实感,不过这样真的好吗?

评分##其他还好,就是很多材料过于依赖引用和串联,原创的东西太少了。文学性足够,传记性差点火候

评分##通过大量引用沈从文的引文和与之有关的材料,构建出他的后半生,作者之功在于此,也局限于此吧。最让我喜欢的也是这些引文,沈从文文字之美,引得我想把他的书信集再看一遍。沈从文内心之惶然之挣扎之坚韧,读完百味杂陈。

评分##读的时候太难过,很多次看不下去。

评分##一本越读越慢的书,写得质朴而动人。虽说多年前读过从文先生的边城,只觉得写得很好,唯美干净,不过对先生本人没有太深切的感受。一切自有机缘,多年后让我碰到这本书,掩卷后我最强烈的感觉只有四个字“悲喜交集”。在那个特殊的转型时期,很多人来不及不适应变化成为了古人,有些人进入了老庄逍遥,恕我孤陋寡闻,从文先生是我现在知道的唯一一人,做出了“健康的选择”。不信芳春厌老人,谢谢三十年后他有了一位知音,让我有机会走进他的世界。

评分##引用资料多,主观评述少,十分克制,其实反而是通透之体现;对材料的串接与使用也变成另一种写作。沈将生命与境遇尽力隔绝开来,以沉浸与专注,来抵抗时代的荒谬与虚无,难得并且有效。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有