具体描述

基本信息

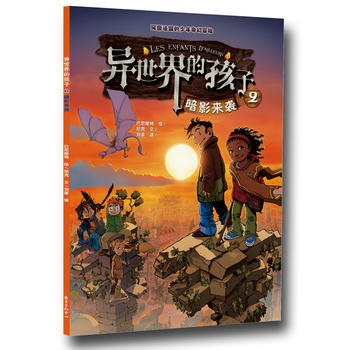

书名:名单1

定价:42.80元

作者:猴淳良 福瑞,西洛 刘OK 绘

出版社:北京时代华文书局

出版日期:2017-12-01

ISBN:9787569918687

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装-胶订

开本:32开

商品重量:0.4kg

编辑推荐

★《名单》为动漫在线连载漫画,总人气、月票名列网站前十!漫画人气173.7亿,动画在在爱奇艺、视频热播,播放量12亿,贴吧4万人关注,47万贴子讨论,百科250万次浏览量。★画面精修!阅读更优!更有全新未公开番外收录★各大城市巡回签售会即将展开!★糖人家代表作之一,猴淳良、福瑞 编; 西洛、刘OK 绘

内容提要

本书讲述了一个因人类乱滥伐,严重破坏大自然,影响了生态环境后,而遭到大自然惩罚的故事。故事发生在一所校园里,美丽的女主角是一个善良的小树精,她和她的同伴均来自一片被人类乱乱伐的森林里。在整片森林即将消失时,森林中的每一棵小树团结一致,将自己的生命汇入的女主角身上,使其化身为人,代替同伴继续活下去。但同时,也出现了另一个以报复人类的目的的邪恶树精,她来到人间吸收人的精气将人致死。于是,女主角与邪恶的树精之间展开了一正一邪、善与邪的较量,在这个过程中,人类也意识到了自己的错误,明白了什么是同存的道理。

目录

话精气 1-23

第二话镇寝之宝 25-36

第三话梦中人 37-47

第四话马克思主义哲学!48-63

第五话飞来艳遇 64-77

第六话天降之物 78-88

第七话演员的自我修养89-98

第八话相遇 99-108

第九话亚拉那——卡?109-121

第十话以形补形122-133

第十一话初体验!134-143

第十二话黄瓜二块五一斤144-153

第十三话拆迁办154-163

第十四话身外之物不要在意164-173

第十五话合欢林 174-183

第十六话神器184-194

第十七话新人物!195-204

第十八话事件升级205-214

第十九话趁虚而入215-224

第二十话你有本事偷男人225-234

第二十一话未成年235-244

第二十二话十八变245-255

第二十三话我要上厕所256-266

第二十四话透心凉267-276

番外 277-283

后记作者介绍

西洛:糖人家签约作者,代表作品《爸妈来自二次元》《名单》《公主的骑士》,新浪微博@西三各 。微博都是些给给的图,请不要轻易搜索啊,如果可以躺着用意念画画那就太好了——不过可能会失业,啊哈哈。

刘OK:糖人家签约作者,代表作品《名单》,新浪微博@刘OK,喜欢猫、漫画、游戏,家里养有5只猫,为了让这些主子过上好日子正在努力工作着。

猴淳良:糖人动漫签约漫画作者,中国知名漫画家,作品风格清新有趣。代表作《猫之茗》曾获得中国动漫金龙奖提名。

福瑞:糖人家编剧。代表作《名单》,新浪微博@淡定的福瑞文摘

序言

用户评价

拿到这本《名单1 北京时代华文书局》真是让我惊喜,完全没想到能有这样一本充满生活气息的书。我一直觉得,北京的魅力不仅仅在于那些宏伟的古迹或者繁华的商圈,更在于隐藏在街头巷尾、胡同深处的点点滴滴。这本书恰恰捕捉到了这一点,它没有大刀阔斧地描绘宏大的历史图景,而是用一种近乎白描的手法,细细勾勒出北京人寻常的生活场景。我尤其喜欢其中关于老字号的描写,不是那种走马观花式的介绍,而是深入到食物的味道、制作的工艺,甚至是店主和顾客之间那种默契的交流。读着读着,仿佛就能闻到那诱人的烤鸭香,听到街边小贩的吆喝声,感受到一股浓浓的人情味。书中的一些细节,比如关于胡同里的茶馆,那些闲适地晒着太阳、聊着天的大爷大妈,那种悠然自得的生活状态,是我一直向往却又难以真正体会的。作者的笔触非常细腻,将这些普通却又弥足珍贵的生活片段串联起来,形成了一幅生动的北京生活画卷。这本书让我重新审视了北京这座城市,发现原来那些不经意间的风景,才是最动人的。它不是那种需要你费力去解读的“大部头”,而是可以让你在某个闲暇的午后,捧在手里,静静地品味,慢慢地感受。

评分读完《名单1 北京时代华文书局》,我最大的感受是,原来“生活”可以如此丰富多彩,即使是在我们习以为常的北京。这本书的写法非常独特,它没有按照固定的章节或者主题来组织内容,而是像泉水一样,自然而然地流淌出来,每一个小故事,每一个场景,都像一颗颗珍珠,串联成了这条名为“北京生活”的项链。我尤其欣赏书中那种“看见”的能力,作者能够从最平凡的事物中发现不平凡的美。比如,他对一家小面馆的描写,不仅仅是写它的味道,更是写出了食客们在这里找到的温暖和慰藉,写出了这家面馆在人们心中的意义。还有他对季节变化的捕捉,春天里街边冒出的新芽,夏天午后阵雨后的清新空气,秋天落叶铺满的胡同,冬天里温暖的阳光透过窗户洒在地上的影子,这些细微之处,都被作者描绘得栩栩如生。这本书就像一个善于观察的朋友,带着你一起去发现生活中的美好。它没有强行灌输某种观念,而是让你自己去感受,去体会。读完这本书,你会觉得,原来生活就在我们身边,只是我们常常因为忙碌而忽略了它。

评分我之所以特别喜欢《名单1 北京时代华文书局》,是因为它以一种极其平和、细腻的方式,展现了北京这座城市在无数普通人生活中的样子。它不是那种宏大叙事的史诗,而是像一首舒缓的散文诗,将北京的日常分解成一个个动人的瞬间。我喜欢书中对“时间的痕迹”的描绘,那些老街巷,那些承载着历史记忆的建筑,那些在时间长河中沉淀下来的生活方式,都被作者用一种饱含深情的笔触一一呈现。我记得书中有一段描写,是关于一个老人在自家的小院里,日复一日地打理着那些花花草草。那种宁静、专注,那种对生活的热爱,让我深深动容。这本书让我看到了一个不同于刻板印象中的北京,一个充满了温情、人情味和生活气息的北京。它让我觉得,即使是在这个快速发展的时代,北京依然保留着它独特的韵味,依然有着值得我们去发现和珍藏的美好。这本书不追求深刻的哲理,也不试图解决什么宏大的问题,它只是静静地讲述着北京人的生活,而正是这种最朴实的讲述,最能打动人心。

评分《名单1 北京时代华文书局》带给我的,是一种久违的“烟火气”。在这个越来越现代化的城市里,有时候会觉得缺少了那种真实的人间味道。这本书恰恰弥补了这一点。它没有刻意去追逐时髦或者新奇,而是脚踏实地地描绘北京人的日常生活。我印象最深刻的是书中关于“邻里”的故事。那些老北京的四合院里,邻里之间那种守望相助,那种家长里短,那种人情味,在现在的高楼大厦里已经越来越少见了。作者却能将这些美好的画面一一呈现出来,让我们感受到那种淳朴的情感。比如,邻居之间互相串门,分享家常菜,或者在遇到困难时伸出援手,这些细节都让我觉得非常温暖。书中的一些描述,让我仿佛置身于那个年代,感受着那个时代特有的生活节奏和人情世故。这本书让我明白,真正的生活,不仅仅是物质的富足,更重要的是人与人之间的情感连接,是那种发自内心的关怀和信任。它让我对北京这座城市有了更深的理解,也对“生活”本身有了更深刻的体悟。

评分《名单1 北京时代华文书局》给我的感觉,与其说是一本书,不如说是一扇窗。一扇通往另一个北京的窗,一个与我平日里认知截然不同的北京。我一直以为北京是那种快节奏、高效率的城市,但这本书让我看到了它温情脉脉、慢条斯理的一面。我特别被打动的是书中对那些默默无闻的“普通人”的关注。比如,那些在公园里打太极的老人,那些在街角修鞋的匠人,那些在深夜还在工作的环卫工人,作者用一种充满尊重的视角,记录下了他们的生活片段,他们的喜怒哀乐,他们的平凡却又闪耀着人性的光辉。我记得其中有一段写到一位老奶奶,每天雷打不动地去同一个公园喂鸽子,无论刮风下雨。那种日复一日的坚持,那种对生活的热爱,让我感到由衷的敬佩。这本书没有惊心动魄的情节,没有跌宕起伏的冲突,但它有一种强大的力量,能够触动人心最柔软的地方。它让我思考,什么是真正的“生活”,什么是我们在这个城市中真正需要追求的东西。这本书让我觉得,北京不仅仅是一座城市,更是一种生活态度,一种对生活细致入微的关怀和体悟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![正版 优动漫PAINT东方同人插画设计 [日] FUZICHOCO、AMATOU、YON pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/29734336249/5b3450acN0871c7c0.jpg)

![BF-宇宙兄弟-10-[日] 小山宙哉 上海文艺出版社 9787532156023 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/29746886235/5b349bccN0d799897.jpg)