具体描述

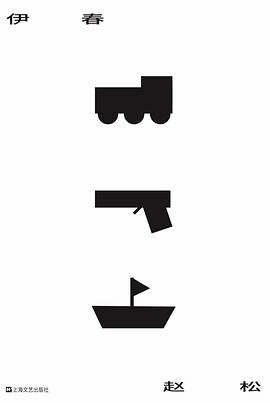

《伊春》是继《空隙》《抚顺故事集》《积木书》《隐》等广受好评作品之后,赵松推出的充分体现其精湛叙事技艺和深邃洞察力的全新力作。

《伊春》里的十篇小说仿佛可以彼此渗透融合,无论是貌似写实,还是梦境穿插和意识的流动,都体现出作者超强的整体掌控力。他着力于叙事空间的构建,虽有爱情/亲情/家庭/旅行/探案之类的故事穿插其间,然而小说的情境和沉浸式体验,才是他带给读者的最大收获。他想强调的是,小说为想象的世界而存在,以提供强烈独特的体验变成某种“现实”。

这些小说有“故事性”,但它们并非“故事”。在日常生活中,真有故事的人往往是话少的。赵松要做的,是如何在沉默中让“故事性”成为水中的游鱼,变动不居、时隐时现。在他眼中,真正的发现,总会让人沉默,而理解沉默,才是理解小说的开始。

赵松要写的是些微不足道的普通人——而他们的意识流动在理性与非理性之间。他们在力图存在和被动虚化之间尽力要抓住点什么,而他们那种挣扎的能量、相关的痛苦、想象与妄念,则会交织在一起,不断生成诡异而又致幻的和声。

无论赵松的小说以何种面貌示人,都呈现出正在生成中的勃勃生机——不是确定无疑的完成状态,而是你的,也是我的,不断变化中的内心世界。

用户评价

##出乎意料,并不是一本关于伊春的地方小说,反而脱去了现实的样貌,沉潜于那些处于悬浮、出神、游离状态中的人。也感动于这种描述:“人的内心,其实像掩藏在大兴安岭森林边缘的城市伊春一样,是个看似熟悉,其实非常遥远的地方。”最喜欢《鲸》和《凤凰》两篇。

评分##忘了是哪一篇,看着看着好像睡着了,醒了接着看,断断续续,然后被卷进去,沉迷,幽荡的语言

评分##真过瘾啊,延宕在时间里,老想起电影海上钢琴师里的陷入往事回忆的那个男人,出神了。

评分##赵松是风格独具的作家,这一本收短篇小说十篇,篇与篇之间有暧昧的联系,一些空间、一些细节、一些意象,彼此呼应缠绕,有心的读者可以用解谜的态度来研究相互映射关系,因此也可视为一部由短篇组装起来的长篇。在他笔下,故事不是第一位的,意识和感官才是第一位的,认真的读者一路读过去,会在文中捡起这些关键词:“悬浮”、“悬停”、“悬置”、“停在半空中”、“虚浮”、“停止”、“静止”……本书反复书写这种精神状态:喧嚣中的一个静止时刻,在这样的时刻里,人与人关系的另一种可能性,人与自我关系的幽微之处,幻想与妄念,都可以放慢下来审视。作者对空间的描绘一如既往地精彩,机场、公园、海滨城市、小旅馆、出租车后视镜,由大量的感官细节填充,光影声息,堪称一绝。

评分##一本苍白的书,内容封面一样苍白。 受了金爱烂的刺激,本来打算一段时间之内不再买短篇小说集了,但因为这一本名字叫《伊春》,所以买来看看,但说实话,《伊春》更像是一本散文集的名字。 文章叙事破碎,文笔苍白,就像此时此刻伊春城内正随风呼啸而过的大雪,看久了觉得刺眼。作者的世界内好像没有长句,比喻也匪夷所思,让人感觉像在阅读一个没什么文采的译者翻译的一本青少年文摘。好在作者在后记中阐述了每一篇的风格和写作观念,让人得以明白他到底想表达什么,就像在做中学语文试卷现代文阅读时,“请分析作者意图及思想感情”一题已经给出了参考答案,非常暖心。 最后,伊春在小兴安岭,想找“掩藏在大兴安岭森林边缘的城市”可能会找不到。

评分##技法灵巧但文艺味太重

评分##看书名原本以为是东北故事,结果是以脱离了地域背景的精神世界为重心。读起来有台湾作家“内向世代”流派的感觉,跟黄启泰的《防风林的外边》很像。

评分##技法灵巧但文艺味太重

评分##赵松是风格独具的作家,这一本收短篇小说十篇,篇与篇之间有暧昧的联系,一些空间、一些细节、一些意象,彼此呼应缠绕,有心的读者可以用解谜的态度来研究相互映射关系,因此也可视为一部由短篇组装起来的长篇。在他笔下,故事不是第一位的,意识和感官才是第一位的,认真的读者一路读过去,会在文中捡起这些关键词:“悬浮”、“悬停”、“悬置”、“停在半空中”、“虚浮”、“停止”、“静止”……本书反复书写这种精神状态:喧嚣中的一个静止时刻,在这样的时刻里,人与人关系的另一种可能性,人与自我关系的幽微之处,幻想与妄念,都可以放慢下来审视。作者对空间的描绘一如既往地精彩,机场、公园、海滨城市、小旅馆、出租车后视镜,由大量的感官细节填充,光影声息,堪称一绝。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有