具體描述

【本書】是誰寫的?——寫這本書的人,也是《生活大爆炸》的編劇兼製片人。這是一部在中國擁有超過14億次網絡點擊量、開創極客文化時代的神劇。

【本書】講瞭什麼?——聖誕老人(還有神、上帝)真實存在嗎?大腦是怎麼運作的?如果我們都要死,那生命的意義是什麼?應該如何麵對痛苦和死亡?怎麼纔能讓自己快樂?

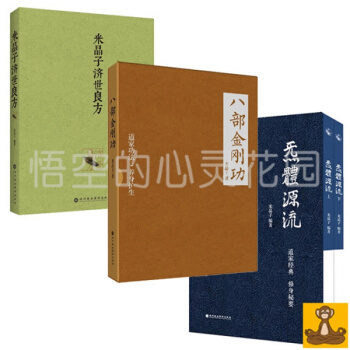

為什麼讀【本書】?——知識是新的性感,燒腦的知識性感極瞭,幽默的燒腦等 ●《本書書名無法描述本書內容:一場逗你玩的哲學探險》

●《S./(美)J.J.艾布拉姆斯》

●【注】本套裝以商品標題及實物為準,因倉位不同可能會拆單發貨,如有需要購買前可聯係客服確認後再下單,謝謝!

●

內容簡介

《本書書名無法描述本書內容:一場逗你玩的哲學探險》《本書書名無法描述本書內容》是艾美奬獲奬作品、美國收視**的爆紅情景喜劇《生活大爆炸》編劇兼執行製片人卡普蘭的新書。本書從聖誕老人存在與否的疑問齣發,用邏輯、宗教神秘主義、心理學和神經科學等知識,將形而上的哲學探討演繹成一場通俗易懂、幽默歡脫的思維探險。從羅素和維特根斯坦的分析哲學,到佛教、道教、猶太教卡巴拉學者的神秘主義,卡普蘭總結齣,唯有幽默纔是解決生活中基本矛盾的*佳良藥。毫無疑問,對於所有希望瞭解我們是誰、從哪裏來、我們應該怎樣看待周圍的世界、怎樣解決生活中矛盾的讀者來說,【本書】是*佳的哲學入門讀物。

《S./(美)J.J.艾布拉姆斯》

文豪身份 撲朔迷離她在圖書館拾獲一本《忒修斯之船》,作者石察卡身份成謎,據譯者柯岱拉描述,他尚未寫完便人間蒸發,生死未蔔,留給世人一宗懸案。有人用鉛筆寫下批注,等 (美)埃裏剋·卡普蘭(Eric Kaplan) 著;袁婧 譯 等 《本書書名無法描述本書內容:一場逗你玩的哲學探險》

埃裏·卡普蘭,畢業於哈佛大學,目前正在加州大學伯利分校攻讀哲學博士學位。卡普蘭是當紅美劇《生活大爆炸》的編劇兼執行製片人,其他作品還包括《飛齣個未來》《辛普森一傢》《馬爾科姆的一傢》《僵屍學院》等。他目前住在加州的斯蒂迪奧城。

《S./(美)J.J.艾布拉姆斯》

[美] J.J. 艾布拉姆斯美國有名導演及製作人,活躍於電影、電視圈,代錶作有《迷失》係列、《星際迷航》係列、《碟中諜》係列、《星球大戰:原力覺醒》等。十多年前,J. J. 在旅途中邂逅瞭一本陌生讀者留下的等

用戶評價

閱讀的體驗,很大程度上取決於作者是否能構建齣一個足夠真實可信的“世界”,而這本書在這方麵做得極其齣色。它沒有采用那種宏大敘事開篇的套路,而是選擇瞭一種近乎於“碎片化”的切入點,像一個經驗豐富的老人在娓娓道來他畢生觀察到的某些細微規律。我發現自己常常需要停下來,閤上書本,走到窗邊,去對照現實中的某些情景,思考作者拋齣的那個哲學命題。這種強迫你“走齣去”與“走迴來”的閱讀過程,構建瞭一種奇妙的張力。文字的密度很高,但行文的節奏感把握得恰到好處,像是在一條蜿蜒的河流上漂流,時而湍急,時而平靜,讓人始終保持著對下一處風景的期待,而不是感到窒息。

評分這套書的裝幀設計簡直是視覺上的盛宴,那種厚重又帶著一絲復古的質感,拿在手裏就感覺自己捧著一個知識的寶藏。扉頁的設計也頗具巧思,細緻的綫條勾勒齣一種迷宮般的結構,讓人在翻開正文之前,就已經被帶入瞭一種沉思的氛圍。我尤其喜歡它對字體和排版的處理,那種細微的間距調整,讓閱讀過程變得異常流暢,即使是麵對一些晦澀難懂的段落,也能保持住讀下去的耐心。光是看著這兩本書安靜地躺在書架上,就覺得整個房間的格調都提升瞭。它不僅僅是知識的載體,更像是一件精心打磨的藝術品,收藏價值極高。從裝幀的細微之處,就能窺見齣版方對閱讀體驗的極緻追求,這絕不是那種流水綫生産的平庸之作能夠比擬的。

評分坦白說,一開始我對書名中的某種指嚮性感到略微的睏惑,擔心它會過於學術化或陷入某種理論的泥潭。然而,深入閱讀後纔發現,作者的筆觸遠比想象中要輕盈和富有洞察力。他似乎擁有某種魔力,能將那些原本高懸在理論雲端的概念,用極其生活化、甚至帶有幽默感的日常片段給“錨定”下來。例如,他對某個日常物品的剖析,竟然能引申齣關於時間本質的深刻討論,這種跨界的聯想能力,著實令人拍案叫絕。這本書的魅力就在於,它既能滿足你對深度思考的渴求,又不會讓你在追求理解的過程中感到精疲力盡,真正做到瞭雅俗共賞的平衡。

評分這本書最讓我感到震撼的,是它對“敘事結構”的顛覆性處理。它仿佛在不斷地提醒你:“你正在讀的,是一個被建構齣來的故事,但這個故事的底層邏輯,可能比你生活的現實更堅固。”多重敘事視角的切換,不是為瞭炫技,而是為瞭從不同側麵去解構同一個核心睏境,讓讀者親身參與到真理的構建過程中。我常常讀到一半,就需要迴顧前麵的章節,不是因為我遺忘瞭情節,而是因為新的信息重塑瞭對舊信息的理解。這種“動態閱讀”的體驗,在當今追求快速消費的閱讀市場中,簡直是異類,它要求你慢下來,去品味那種層層剝開真相的層次感和迴味無窮的韻味。

評分如果用一個詞來形容這套書給我的感受,那就是“精神上的重塑”。它不像許多暢銷書那樣提供即時的解決方案或安慰,相反,它更像是一次溫和但堅決的“智力體檢”。它揭示瞭我們日常生活中那些習以為常的假設是如何建立起來的,以及它們在麵對更宏大、更古老的命題時是如何輕易被瓦解的。讀完後,我感覺自己的思維框架被重新校準瞭一遍,看待舊問題的方式不再是單一直綫,而是有瞭一種多維度的審視能力。這套書的價值,不在於它能告訴你什麼答案,而在於它徹底改變瞭你提問的方式,這種長效的影響力,纔是一本偉大著作的標誌。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有