具体描述

产品特色

编辑推荐

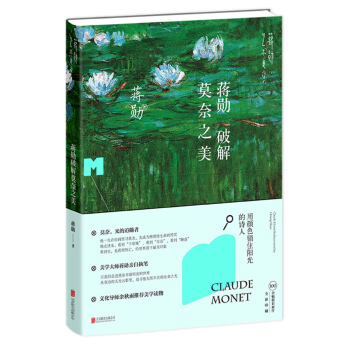

《蒋勋破解莫奈之美》是美学大师蒋勋的经典作品——“蒋勋艺术美学”系列第四本。

莫奈——用颜色锁住阳光的诗人!

美学大师蒋勋亲自执笔,解读印象派大师,在光影流动的世界里,追寻莫奈无所不在的生命之光。

愿你在喧嚣时代,与伟大的灵魂在书中相遇,找回纯粹的自我与感动。

文化导师余秋雨推荐美学读物:

“跟着蒋勋先生徜徉欧洲艺术殿堂,是一件高雅的美事。”

蒋勋破解莫奈,大师笔下的大师:

莫奈,光的追随者。他一生在绘画里寻找光,光成为他领悟生命的符咒。他走进光,看到“干草堆”,看到“日出”,看到“睡莲”,看到生,也看到死亡,给世界留下美印象。

美学大师蒋勋亲自执笔,引我们走进莫奈幸福明亮的世界。从莫奈的天光云影里,追寻他无所不在的生命之光,重现一个伟大且迷人的艺术生命。

有一种光影,属于莫奈:

如果梵高是艺术创作世界中炽热、疯狂、纯粹的典型;莫奈恰好相反,他的世界明亮、温暖,流动着幸福愉悦的光彩。

莫奈一生在绘画里寻找光,光成为他领悟生命的符咒。在莫奈的画中有一种长久的耐心、观察与等待,不疾不徐,使其渐渐企及一种仁心仁境。他的画几乎去除了一切虚妄的东西,只留下纯然的美。他倾尽一生的努力和所有的才华,都是为了能够准确再现自然迷人的稍纵即逝之美。在自然面前,他永远怀着一颗赤子之心。

站在莫奈的画前,周围的喧嚣刹那无形,躁动的心即可安宁。

全彩四色印刷,精选莫奈100余幅经典画作;附莫奈重要画作列表及收藏博物馆。

随书附赠《四季睡莲》巨幅拉页。

为读者提供更赏心悦目的阅读体验,感受光影、时间与空间的周而复始,在莫奈的天光云影里寻找世界。

内容简介

莫奈的一张画诞生了一个画派。他在破晓的河口边架起画架,从黑夜的尽头开始等待黎明,等待水面上一道日出之光,画下了《日出印象》。这幅当年饱受嘲讽的画作,后来不仅成为划时代的伟大巨作,他留下的光,更继续照亮这个世界。在莫奈的世界里,没有单纯的颜色,他的颜色都是一种光。因为光,所有的色彩都泛着一种瞬息万变的明度。莫奈引领我们开启了另一种视网膜上的感觉,像是要拯救我们观看的方式。我们感受到黎明破晓的晨雾浮游于水面,一朵莲花静静绽放,我们感受到雨后垂柳上的水滴,滴入水池,荡漾起一圈一圈涟漪,我们感受到夕阳的光的倒影,一片沉静的金黄,像是无限委屈,要诉说什么,却终究沉默逝去。

美学大师蒋勋亲自执笔,解读印象派大师莫奈伟大而迷人的艺术生命。莫奈的美学是光的信仰,也是生命的信仰。

作者简介

蒋勋,福建长乐人。1947年生于古都西安,成长于宝岛台湾。台北中国文化大学史学系、艺术研究所毕业。1972年负笈法国巴黎大学艺术研究所,1976年返台后,曾任《雄狮美术》月刊主编,并先后执教于文化大学、辅仁大学及东海大学。现任《联合文学》社社长。蒋勋先生文笔清丽流畅,说理明白无碍,兼具感性与理性之美,有小说、散文、艺术史、美学论述作品数十种,并多次举办画展,深获各界好评。近年专注两岸美学教育推广,他认为:“美之于自己,就像是一种信仰一样,而我用布道的心情传播对美的感动。”

代表作:《美的沉思》《蒋勋说<红楼梦>》《孤独六讲》《生活十讲》《汉字书法之美》《美的曙光》《蒋勋说唐诗》《蒋勋说宋词》《美,看不见的竞争力》《蒋勋说中国文学之美》等。

目录

作者序008 印象派的命名者──莫奈

第一部 蒋勋现场

018 圣拉扎尔火车站

020 干草堆

030 垂柳

032 睡莲

036 四季睡莲? 垂柳

第二部 莫奈

042 莫奈童年

045 莫奈与漫画

049 莫奈与布丹

052 莫奈走向巴黎

056 圣亚德斯的庭院

066 最初的巴黎——马奈的影响

070 草地野餐

082 卡蜜儿——莫奈的第一个女性

090 一八七〇,莫奈在伦敦与荷兰

095 莫奈与巴齐耶

098 一八七二,《日出印象》

103 一八七五,哈佛港与阿让特港

110 光的跳跃

124 光与卡蜜儿

130 一八七七,圣拉扎尔火车站

136 卡蜜儿之死

138 一八七八,莫奈与世界博览会

142 爱丽丝──莫奈的第二个女性

144 一八七九,维特伊雪景

158 莫奈与吉维尼

161 干草堆──系列画作

175 鲁昂教堂

192 二十世纪——伦敦国会大厦

202 威尼斯──一次失败的旅程

207 第一次世界大战

209 白内障与战争

220 垂柳──垂泪之树

238 莫奈花园

248 最后的睡莲

253 后记

262 附录 重要作品列表

精彩书摘

干草堆一切如梦幻泡影,如露如电,快速转换变化的光,使莫奈仿佛领悟到刹那的意义,没有真正永恒不变的本质,每一分每一秒都在变换中。所有我们眼中看着、手上握着、紧紧拥抱着的一切,终究会消逝不见。

日出印象

莫奈带领他的观众走向自然,感觉阳光,感觉风,感觉云的飘浮,感觉水波荡漾,感觉光在教堂上一点一点地移动,感觉爱人身上的光,感觉田野中麦草的光,感觉每一朵绽放的睡莲花瓣上的光,感觉无所不在的光,原来,光就是生命本身,光一旦消逝,就没有色彩,也没有了生命。

四季睡莲

我们感受到黎明破晓的晨雾浮游于水面,一朵莲花静静绽放;感受到雨后垂柳上的水滴,滴入水池,荡漾起一圈一圈涟漪;感受到夕阳的光的倒影,一片沉静的金黄,像是无限委屈,要诉说什么,却终究沉默逝去。我们感受着时间、晨昏、日月,季节,都在我们四周。莫奈说:他要画出“无限”;他说:这些画,它们启示“无限”

……

前言/序言

印象派的命名者──莫奈

要在西方近代美术史上选一个大众最熟悉的画家,可能就是莫奈吧。

因此我也常常在思考:为什么是莫奈?

有什么原因使莫奈的绘画和大众有了这么密切的关系?

在巴黎读书的时候,常常会一个人,或约三两个朋友,坐火车到奥维(Auver),在梵高最后长眠的墓地旁静坐,看他在生命最后两个月画的教堂,以及麦田里飞起的乌鸦。

风景的沉静荒凉,像是画家留在空气中的回声,还在回荡呢喃。

我也去过吉维尼(Giverny)莫奈后半生居住与创作的地方,有他亲手经营的莲花池,有他设计的日本式拱桥,有开满缤纷璀璨花朵的花圃,有他大到吓人的厨房,墙上挂着一排一排大小不一的铜锅,比我看过的豪华餐厅的厨具还要齐全,在挤满各国游客的莫奈艺术品复制贩卖中心(他当年创作的画室)看到《莫奈食谱》,图文并茂,记录介绍当年莫奈招待宾客调制的餐肴料理,令人叹为观止。

如果梵高是艺术创作世界孤独、痛苦、绝望的典型;莫奈恰好相反,他的世界明亮、温暖,洋溢、流动着幸福愉悦的光彩。

因为这样的原因使我更偏执地愿意陪伴在梵高身旁吗?

也因为这样的原因使大众更热烈地拥护莫奈吗?

以上是动笔写《蒋勋破解莫奈之美》以前先写好的一篇短序。如今书写完了,觉得“破解”的功课做完,可以再一次回头去省视莫奈被如此多大众喜爱的原因,再多说一点话。

莫奈是华丽的,他一生追求灿烂华美的光。他的画里很少黯淡的颜色,很少用黑,很少用灰,很少用深重的颜色。

莫奈常常带领我们的视觉走在风和日丽的天空下,经历微风吹拂,经历阳光在皮肤上的温暖,经历一种空气里的芳香。

在莫奈的世界里,没有单纯的颜色,他的颜色是一种光。

因为光,所有的色彩都浮泛着一种瞬息万变的明度。我们称作“色温”──是色彩的温度。

然而,色彩真的有温度吗?

如果闭上眼睛,用手去触摸,可以依靠触觉感知红的热,蓝的凉冷,可以感知绿的介于冷色与暖色之间的复杂温度吗?

创立印象派的莫奈相信色彩是有温度的,因为光紧紧依附着颜色,光渗透在颜色里,光成为色彩的肉体,光成为色彩的血液,光成为色彩的呼吸,因此色彩有了温度,色彩也才有了魂魄。

光是色彩的魂魄。

一八七二年,在破晓前,莫奈把画架立在河岸边,他等待着黎明,等待第一线日出的光,像一只黄金色的箭。

一刹那间,在河面上拉出一条长长的光。

光这么闪烁,这么不确定,这么短暂,一瞬间就消失幻灭,莫奈凝视着光,画出历史上划时代的作品《日出印象》。

一八七四年《日出印象》参加法国官方沙龙的竞赛,保守的学院评审看不懂这张画,学院评审长期在昏暗的、闭锁的、狭窄的画室里,他们不知道外面世界的光如此华丽灿烂,如此瞬息万变。

莫奈的《日出印象》落选了。那一年莫奈三十四岁,他从十五岁左右就爱上绘画,从漫画开始,到十六岁认识了画户外海洋天空风景的布丹(E。Boudin),开始走向自然,走向光,走向无边无际辽阔丰富的光的世界。

莫奈会为一次比赛的“落选”失去对光的信仰吗?

当然不会,莫奈跟几个一起落选的朋友举办了“落选展”,陈列出他们的作品,希望巴黎的大众可以来看,可以比较“落选”与“入选”的作品。

“入选”的作品都是对古代的回忆与怀旧,一个假想出来的不真实的世界。然而,“落选”的作品展现了当时巴黎现实的生活。火车通车已经有四十年,工业革命改变了一个城市的面貌,市民阶层乘坐火车到郊外度假,看着一片一片的阳光从车窗外闪烁而过,他们的视觉经历着前所未有的亢奋,速度、节奏都在改变,视觉也在改变。

像台北有了最早通兰阳平原的火车,火车穿行过一段一段隧道,感觉到工业节奏的人们就唱起了轻快愉悦的《丢丢铜》那样活泼带着新时代精神的快乐歌谣。

莫奈的《日出印象》是工业革命时期对光、对速度、对瞬间之美最早的礼赞。

《日出印象》展出,大众看懂了,知道这是他们时代的颂歌。然而媒体记者看不懂,自大与偏见使他们活在过去狭窄的框框里,无法自由思考。

一名自大的媒体记者大篇幅嘲讽莫奈,故意引用他画的名字中“印象”两个字,批评莫奈只会画“印象”。

恶意的嘲讽竟然变成大众争相讨论的话题,支持莫奈,和莫奈站在同一阵线的艺术家们因此大声宣称:是的,我们就是“印象派”!

莫奈的一张画诞生了一个画派,莫奈的一张画为历史上一个最重要的画派命名,现在收藏在巴黎玛摩丹美术馆的《日出印象》是历史上划时代的标志,莫奈是历史的命名者。

因为莫奈的《日出印象》,印象派一八七四年诞生了。印象派是当时世界上影响力最大的画派,印象派之前,欧洲的绘画流派大部分局限在欧美的影响范围。印象派很快成为世界性的画派,十九世纪末的中国台湾,就已经通过日本的引介,接触到印象派,活跃于日据时代的台湾早期画家也多半从印象派入手,追求光,追求户外写生,追求在不同季节、不同晨昏,对同一处风景的长期观察。

莫奈从巴黎搭火车沿着塞纳河的河港城市写生,他在阿让特港(Argenteuil)长达近十年的写生,在船屋画室居住画画,贴近水面,更细微地观察水的反光,记录下光在瞬息间的变幻,这些经验也都印证在台湾地区早期画家坐火车到淡水画画,淡水也是河港市镇,也可以观察日落的水面反光。

印象派不只影响画家创作,甚至也影响到现代人的生活方式,乘坐火车,到河口海滨度假,与家人朋友三三两两在风和日丽的季节在公园野餐,享受周休假日的悠闲,这些最早在莫奈画里看到的现代城市市民的生活方式,已经呈现出政治开明、经济富裕的现象,成为全世界性的生活现实,成为人们对生活美好的共同向往。

因此大众喜爱莫奈,因为那画中的生活正是他们的生活,贴近他们的向往,贴近他们对生活的理解与盼望。

富裕、悠闲、自由、轻松,莫奈的画摆脱了欧洲学院传统的沉重与压力,传统的绘画总是在夸张生命的激情,重复诉说历史或社会悲剧,而莫奈希望把现代人从历史暗郁严肃的魔咒中解脱出来。

风和日丽,云淡风轻,春暖花开,一个自由解放的时代,一个没有恐惧、没有太大忧伤痛苦的时代,一个放下现实焦虑的时代。莫奈带领他的观众走向自然,感觉阳光,感觉风,感觉云的飘浮,感觉水波荡漾,感觉光在教堂上一点一点地移动,感觉爱人身上的光,感觉田野中麦草的光,感觉每一朵绽放的睡莲花瓣上的光;感觉无所不在的光,原来,光就是生命本身,光一旦消逝,就没有色彩,也没有了生命。

莫奈的美学是光的信仰,也是生命的信仰。

写着莫奈,写到一八七九年九月二日,他站在病床前凝视着临终的妻子卡蜜儿,这个十八岁跟他生活在一起的女子,他在一八六五年以后的画里画的都是卡蜜儿,坐着、站着、沉思着或行动着的卡蜜儿,徜徉在阳光里的卡蜜儿,在窗边幽微光线里为孩子缝补衣物的卡蜜儿,知道罹患绝症的卡蜜儿,撑着洋伞,站在亮丽的阳光里,一身素白,衣裙纱巾都被风吹起,像要一刹那在风里光里消逝幻灭而去的卡蜜儿,如今,她的肉体受苦,消瘦萎缩,在一层一层床单包裹下,卡蜜儿脸上的光在改变,红粉的光转变成暗淡紫色,转变成青绿,转变成灰蓝,光越来越弱,莫奈凝视着那光,他拿出画笔,快速记录着,像迫不及待想挽留什么,然而,什么也留不住,卡蜜儿脸上的光完全消失了,完全静止了,不再流动,只有莫奈手中的那张画,悬挂在巴黎奥塞美术馆的墙上,告诉我们莫奈最想留住的光。

“一切有为法,如梦幻泡影,如露亦如电”,《金刚经》的偈语说的也许正是莫奈一生的领悟,梦、幻、泡、影、露、电,都只是瞬间逝去的光吧。

莫奈长寿,在二十世纪,经历两次世界大战,经历因为白内障视觉受伤的痛苦,在完全看不见色彩的状况里,依稀有光,有一点点模糊朦胧的光,莫奈在八十岁高龄继续创作巨幅《睡莲》,含苞的、绽放的、零枯萎的,都是睡莲,都是华丽的光。

一九二六年莫奈逝世,他留下的光继续照亮这个世界。

数十年看莫奈的画,二〇一〇年的夏天终于有机缘动笔写下我对他的致敬。

七月与八月,六十天时间,完全闭关,我在花莲,书写莫奈,累了,到七星潭海边看夕阳的光,看砂卡礑溪谷树隙的光,看大山山头飘浮的云的光,看水面上粼粼波光,看一瞬间飞起的山雀羽毛上的光,看雨后天空的彩虹之光,看盛放姜花一瓣一瓣打开的温润如玉色的光,一切都在逝去,但一切也都如此美丽。

我和众人一样可以如此深爱莫奈,觉得幸福。

蒋勋

二〇一〇年九月二十日中秋前夕

结稿于淡水八里乡

用户评价

这本书让我对“印象”有了全新的认识。我们常常说“第一印象”,但莫奈对“印象”的追求,却是持续不断的、细致入微的。他不仅仅满足于对事物表面的捕捉,而是深入到光影、色彩、空气的微妙变化中去体会。 蒋勋先生在这本书中,非常细致地描绘了莫奈是如何捕捉这些“瞬间”的。例如,他会详细描述莫奈在不同时间段,对同一片麦田所产生的不同感受,以及如何在画作中呈现这些差异。这种对细节的极致追求,让我明白了为何莫奈的画作能够如此生动,如此富有生命力。它不是简单的复制,而是对生命瞬间的深刻体悟和表达。

评分这本书带给我的不仅仅是知识的增长,更是一种心灵的洗涤。蒋勋先生在书中对于莫奈早期生活的描绘,那种对艺术的执着和坚持,即使在面对嘲讽和不理解时,也毫不动摇,让我深受鼓舞。他讲述莫奈如何从一个充满叛逆精神的青年,一步步成长为印象派的巨匠,这个过程充满艰辛,但也闪耀着理想主义的光辉。 读到莫奈晚年,在吉维尼花园中创作《睡莲》的场景,我感受到了一种宁静的力量。即使身体日渐衰弱,莫奈依然沉浸在自己的艺术世界中,用色彩来对抗黑暗和衰老。这种生命最后的绽放,通过蒋勋先生的文字,变得格外动人。他并没有回避莫奈晚年的病痛,而是将其融入到他对艺术的理解中,让我们看到,即使在最艰难的时刻,艺术也能成为一种慰藉和力量。

评分《蒋勋破解莫奈之美》的价值,不仅仅在于它为我们解读了莫奈的艺术,更在于它引导我们去发现生活中的美。蒋勋先生的文字,就像一把钥匙,打开了我看待世界的新视角。他让我开始留意身边的光影变化,开始欣赏街边盛开的花朵,开始体会不同季节带来的独特韵味。 他让我明白,艺术并非只存在于博物馆和画廊,它就存在于我们的日常生活中。莫奈对自然的敬畏和热爱,通过蒋勋先生的笔触,感染了我。我开始更加珍视与自然亲近的时刻,也更加懂得去感受那些细微的美好。这本书,真的让我觉得,生活处处是风景。

评分这本书最让我着迷的是,蒋勋先生将莫奈的艺术与我们普通人的生活经验巧妙地连接起来。他没有高高在上地宣讲艺术理论,而是用一种近乎分享的心情,带着我们去感受莫奈画作中蕴含的朴素与真挚。例如,他谈到莫奈对海边光线的描绘,那种海浪拍打礁石,阳光洒在水面上的跳跃感,很容易让人联想到我们自己在海边度假时的感受。那种微风拂过脸颊,海的气息扑面而来,阳光温暖地照耀着,这一切都与莫奈的画作产生了共鸣。 蒋勋先生对于莫奈对“感觉”的重视,也给我留下了深刻的印象。他强调莫奈不是在描绘事物本身,而是在描绘事物在特定时刻给人的“印象”。这一点,我觉得非常有启发性。我们生活中的很多美好,不也恰恰是那些稍纵即逝的“印象”吗?或许是一次偶然的邂逅,或许是一段不经意的对话,它们虽然短暂,却能在我们的心中留下深刻的印记。莫奈通过他的画笔,将这些易逝的“印象”凝固下来,让我们得以反复品味。

评分在阅读《蒋勋破解莫奈之美》的过程中,我最深的感受是,原来艺术并非遥不可及,它就隐藏在我们生活的点滴之中。蒋勋先生用他极富感染力的文字,将莫奈的画作从博物馆的展柜中拉了出来,放到了我们日常生活的语境中。他讲述莫奈如何在大工厂的烟囱、 haystacks(干草堆)等日常可见的景象中发现美,这让我开始重新审视身边那些被我们忽略的景物。 他对于莫奈反复描绘同一景物的执着,也让我思考“专注”的力量。莫奈可能一辈子就在画那些 haystacks,但他每一次的描绘,都有新的发现。这种持之以恒的观察和探索,本身就是一种令人敬佩的艺术态度。这不禁让我联想到自己对待工作的态度,是否也应该如此,在熟悉的事物中不断挖掘新的意义和价值。蒋勋先生的解读,不仅是对莫奈艺术的解读,更是对生活态度的引导。

评分在阅读《蒋勋破解莫奈之美》时,我常常会感到一种莫名的感动。蒋勋先生文字中的人文关怀,让我觉得他不是在“教”我们艺术,而是在“分享”艺术。他用最温柔、最细腻的语言,去触碰莫奈艺术中最柔软的部分。 他谈到莫奈对女儿的爱,对妻子的眷恋,这些情感的流露,让莫奈的形象不再是高高在上的艺术家,而是一个有血有肉、有爱有恨的普通人。这些情感,也融入到了他的画作之中,使得他的作品充满了人性的温度。这种将艺术与人情相结合的解读方式,让我觉得非常温暖,也让我对莫奈的艺术有了更深的理解和共鸣。

评分这本书最让我欣慰的是,它让我有机会重新认识“光”。在莫奈的画作中,光几乎是主角。它不仅仅是照亮物体,更是塑造物体、赋予物体生命的力量。蒋勋先生在书中,不厌其烦地描绘莫奈如何捕捉光线的细微变化,如何用色彩来表现光的质感。 他会将莫奈画作中的光,与我们日常生活中感受到的阳光、月光、灯光联系起来,让我们对“光”有了更深刻的体会。我甚至觉得,在读完这本书后,我好像更能“看见”光了。这种对“光”的细腻描绘,让莫奈的画作充满了灵动和生命力,也让我对“视觉”本身有了更深的思考。

评分《蒋勋破解莫奈之美》给我最大的启示是,看待事物的方式可以如此不同。蒋勋先生引导我们去“看”,去“感受”,去“体会”莫奈画作背后的情感和意境。他不会直接告诉你这幅画有多么伟大,而是通过一系列的引导,让你自己去发现它。比如,他会描述阳光穿过树叶洒下的斑驳光影,会形容海面上闪烁的粼粼波光,会让你去想象风吹过麦田的声音。 这些细节的描绘,让我逐渐沉浸其中,仿佛自己也站在莫奈的画前,和他一同感受着眼前的景致。我开始意识到,艺术不仅仅是颜料和画布的组合,更是一种与世界对话的方式。莫奈通过他的画笔,记录了他与自然、与光影、与时间相遇的瞬间。而蒋勋先生,则通过他的解读,让我们得以窥见这些瞬间的珍贵。

评分终于捧读了蒋勋先生的《蒋勋破解莫奈之美》,这本书如同打开了一扇通往印象派世界的大门,而莫奈,这位印象派的旗帜性人物,也因此变得更加鲜活立体。阅读这本书,与其说是在学习艺术史,不如说是在进行一场跨越时空的对话。蒋勋先生以他特有的细腻笔触和深邃洞察,将莫奈的画作从画布上“解放”出来,赋予它们生命和温度。他没有停留在对色彩、光影的简单描述,而是深入到莫奈创作的时代背景、个人经历以及他对于自然、对于生命最本真的感受。 读到书中关于莫奈《睡莲》系列的章节,我仿佛置身于吉维尼那片如梦似幻的花园。蒋勋先生描述莫奈如何捕捉睡莲在不同时间、不同天气下的微妙变化,那种对瞬间之美的极致追求,让我为之动容。他不仅仅是描绘了画面,更是描绘了莫奈的心境。每一次落笔,每一次色彩的叠加,都凝聚着莫奈对时间流逝的体悟,对生命短暂而又绚烂的赞歌。我常常会在阅读时,脑海中浮现出莫奈在画架前,沐浴着午后阳光,专注于笔下那一池涟漪的景象。这种代入感,是其他艺术评论书籍难以给予的。

评分这本书的结构和叙事方式也十分吸引人。蒋勋先生并非按照时间顺序一本正经地讲解,而是将莫奈的不同作品、不同时期、不同主题穿插起来,以一种更自由、更生动的方式呈现。这种跳跃式的叙述,反而更符合我们日常的思维方式,也更容易抓住读者的注意力。 他有时候会从一幅画讲到莫奈的生活片段,有时候又会从一个生活细节联想到莫奈的艺术追求。这种“信马由缰”式的写作,却又处处点题,将莫奈的艺术之美层层剥开,展现得淋漓尽致。我尤其喜欢他将莫奈的作品与中国传统绘画中的留白、写意等概念进行对比,这种跨文化的解读,让我对莫奈的艺术有了更广阔的认识。

评分速度,书质量,超赞!

评分物超所值的一本书,喜欢蒋老师的文笔。解剖得很到位,理解很深刻!

评分送货速度快 服务态度满意

评分莫奈这本跟之前看的达芬奇和梵高略有不同,主要莫奈的系列画非常多。

评分这一套买齐了,对于普及文化知识很有帮助,看着特别有意思

评分好好好好好好好好好好好好好好好好

评分京东快递的速度没得说,不知是寄出前就撕破了还是运输途中呢?希望能注意一下。

评分书是好书,物流也快,活动又多,京东买书确实体验很好

评分本书很棒,深入浅出,写的也很生动,值得一看

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![1000个点画出城市美景 [THE 1000 DOT-TO-DOT BOOK: CITYSCAPES] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11682208/5546dd8aN3dbd90c0.jpg)