具体描述

编辑推荐

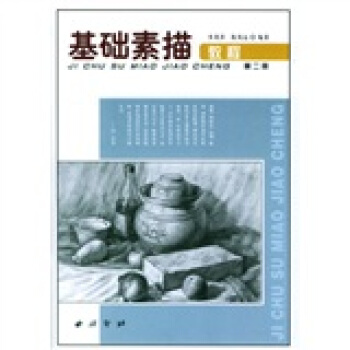

随着现代社会的迅速发展、建筑、服装、装璜、设计等行业蓬勃兴起,社会急需大量艺术专业人才。这样的人才不是一朝一夕可以产生的,而是从小开始进行专业培训,其基础部分就是素描。为了让青少年和绘画爱好者尽快掌握基础素描的基本功,我们编著了这套《基础素描教程》,并受到读者的一致好评,《基础素描教程2》是其中之一!

内容简介

《基础素描教程2》是《基础素描教程》丛书之一,丛书共四册,从简单的几何体到静物、风景、石膏、真人头像。本教程深入浅出、循序渐进地设置了临摹写生练习课程,规范而系统地绍了运用线条、明暗表现物体体感、质感、空间感的专业知识,使青少年绘画爱好者少走弯路,尽快掌握绘画基础知识和技能,为早日考入大中专艺术院校,成为素质全面、富有创造力的专业人才好基础。

内页插图

目录

静物素描基础知识

静物透视知识

构图知识

画法研究

静物部分内容

蔬果画法

陶质器皿画法

金属器皿画法

玻璃器皿画法

衬布画法

几何体与静物组合

静物组合

静物组合写生步骤

教师示范作品

学生作业选登

教师作品

风景画知识

树的知识

建筑知识

线条在风景画中的运用

风景画练习

范例

前言/序言

用户评价

说实话,我之前对素描的认知,大概就是停留在“用铅笔画出东西”的阶段,根本没有意识到里面有这么多门道。每次看到那些大师的素描作品,都觉得像是在看天书,完全不明白他们是怎么做到的。直到我偶然间看到了《基础素描教程2》。这本书最让我惊艳的地方,是它对于“结构”的讲解。它不是简单地告诉你物体长什么样子,而是教你如何去理解物体的内部结构,如何通过结构来表现外部形态。比如,它会让你把一个复杂的人体分解成各种基本的几何形体,然后告诉你这些形体是如何连接和组合的。一开始我以为这会很抽象,但书中的图示非常清晰,让我能够一步一步地理解。它让我明白,原来我们看到的每一个曲线,每一个角度,背后都有其合理的结构支撑。而且,这本书还非常强调“透视”的重要性。它不是简单地罗列公式,而是通过大量的实例,比如建筑的透视、人体的透视,让你直观地感受到透视对画面空间感的影响。它让我理解到,为什么远处的物体看起来会变小,为什么平行线在画面中会汇聚。这种对结构和透视的深入讲解,让我觉得自己好像在拆解一个物体,然后再用自己的方式重新构建它。这种学习方式,让我觉得绘画不再是简单的“描摹”,而是一种对物体内在逻辑的理解和再创造。

评分我是一名对视觉艺术充满好奇心的爱好者,但一直苦于没有系统的学习途径。网上充斥着各种零散的教程,质量参差不齐,很多都让我感到无所适从。直到我偶然间接触到了《基础素描教程2》。这本书给我最大的感受就是它的“全面性”和“专业性”。它不仅仅教授绘画的技巧,更重要的是它在引导我去理解“为什么”要这样画。比如,在讲解明暗关系时,它不仅仅是告诉你哪里要画暗,哪里要画亮,而是会深入分析光线的来源、物体的受光面、背光面以及投影的形成过程。它让我明白,每一个阴影的出现,都有其科学的依据。我记得其中有一个章节专门讲解了不同光源下的阴影变化,通过对同一个物体的不同角度的光照,我清晰地看到了阴影的形状、深浅以及边缘的模糊程度都在发生变化。这种细致的分析,让我觉得这本书不仅仅是在教我如何去画,更是在教我如何去“思考”绘画。而且,它还非常注重对“空间感”的营造。通过讲解如何运用虚实对比、大小对比以及线条的疏密程度来表现物体的远近关系,让我逐渐理解到,为什么一张画会给人带来“景深”的感觉。这种对画面构成要素的深入剖析,让我觉得,素描不仅仅是线条和影子的组合,更是一门关于如何组织视觉元素的艺术。

评分我之前对绘画一直有一种“畏难”情绪,总觉得素描是很高深的东西,需要很长时间的练习才能入门。也尝试过一些其他的教程,但总觉得它们要么太枯燥,要么太跳跃,很难让我坚持下去。直到我遇到了《基础素描教程2》。这本书最吸引我的地方在于它的“实用性”。它没有过多地谈论艺术史或者抽象的理论,而是直接从最基本的绘画技法讲起,每一个步骤都非常清晰,而且有大量的范例图片作为参考。我记得书里有专门讲解如何处理不同材质的章节。比如,如何表现金属的冰冷光滑,如何表现木头的粗糙纹理,如何表现布料的柔软褶皱。这本书通过不同的笔触和明暗对比,让我能够找到不同材质的绘画语言。我曾经尝试画一个金属罐头,在之前,我总是觉得金属的质感很难表现,画出来总是“死板”的。但是,按照这本书的指导,我通过细腻的线条和准确的光影处理,竟然真的画出了金属表面的反光和光滑感,那种成就感让我非常兴奋。而且,这本书还非常注重对“观察力”的培养。它不仅仅教你如何下笔,更教你如何去“看”。书中有很多对比练习,比如同一物体在不同光线下呈现出的不同效果,让你学会去捕捉细微的光影变化。它让我明白,其实绘画的关键在于“用心”去观察,去感受物体本身的形态和质感。这种学习方式,让我觉得绘画不再是枯燥的技巧训练,而是一种有趣的探索过程。

评分初次接触素描,完全是出于对光影和形体的好奇。在网络上搜罗了各种教程,看得眼花缭乱,很多都讲得过于理论化,或者直接上手就教复杂的构图,让我这个零基础的小白无从下手。直到偶然间看到了《基础素描教程2》,它的封面设计就给人一种踏实、可靠的感觉,没有那些花里胡哨的插图,只是简简单单地展示了几个基础的几何体,但就是这种朴实,反而吸引了我。翻开书,我惊喜地发现,它的讲解方式非常循序渐进。从最基础的线条练习开始,如何握笔、如何运笔,每一个细节都讲得非常清楚。书里还配有大量的练习范例,每一步都有详细的图示,让我能够清晰地模仿。我记得刚开始画直线的时候,手总是抖得厉害,线条一点都不流畅,感觉自己画出来的东西根本不像个“线”。但是,这本书并没有因此批评,而是鼓励我多加练习,并提供了各种线条的练习方法,比如平行线、交叉线、弧线等等,并且强调了线条的力度和变化。渐渐地,我的线条开始变得稳健,有了粗细和虚实的区分,我第一次体会到,原来画画的基础,就在于这看似简单的线条。而且,书中还非常细致地讲解了不同笔触对画面效果的影响,例如用短促的笔触可以表现出粗糙的材质,而用轻柔的笔触则能营造出光滑的质感。这种对细节的关注,让我觉得这本书不仅仅是在教我画画,更是在教我如何去“看”这个世界,如何去理解物体的形态和质感。它让我明白,素描并非只是简单的“照搬”,而是对物体深入观察和理解的过程。

评分我之前对素描的理解,就是画得像。但《基础素描教程2》让我明白,素描的“像”,并非简单的复刻,而是一种对物体本质的理解和再现。这本书最让我折服的地方,是它对于“光影”的深入解析。它不仅仅是告诉你哪里有阴影,而是会告诉你,为什么会有阴影,阴影的形状、深浅是如何变化的,以及光线在物体表面是如何反射的。它让我理解到,光影是塑造物体体积感和空间感的关键。我记得书中有一个章节专门讲解了不同材质物体在光照下的表现。比如,玻璃的透明感和折射,金属的光泽和反光,以及陶瓷的温润质感。通过对这些不同材质的细致分析,我才明白,原来每一个材质都有其独特的“光影语言”。我曾经尝试画一个玻璃杯,在没有接触这本书之前,我总是觉得玻璃的透明感很难表现,画出来总是显得很“实”。但是,按照书中的指导,我通过对光线的反射和穿透的理解,用细腻的线条和灰度的变化,竟然真的画出了玻璃的晶莹剔透感,那一刻,我真的觉得我掌握了如何用线条来“捕捉”光。这种对光影的深刻理解,让我觉得素描不仅仅是关于“形”,更是关于“光”。

评分对于我来说,绘画一直是一个遥不可及的梦想。我总觉得,画画需要一种天赋,而我自认为没有这份天赋。在接触《基础素描教程2》之前,我尝试过一些其他的绘画书籍,但总是因为内容太难或者讲解不清而放弃。这本书的独特之处在于它将复杂的绘画原理拆解成非常容易理解的单元,并且每一个单元都有大量的实例和步骤图。我印象最深刻的是关于“观察方法”的讲解。它不仅仅是让你照着画,而是教你如何去“看”一个物体,如何去分析它的构成、它的比例、它的透视关系。书里有一个练习,要求我们观察一个简单的水果,然后用最少的线条去概括出它的基本形体。一开始我以为这很简单,但当我真正尝试的时候,才发现要抓住一个物体最本质的特征有多么困难。通过这个练习,我才真正开始学会去“剥离”物体的表层,去抓住它的核心。而且,这本书还非常注重对“练习”的引导。它不是让你一次性完成一个作品,而是通过大量的、有针对性的练习,让你在不知不觉中掌握绘画技巧。比如,它会让你反复练习画不同角度的圆,不同形状的方块,直到你能够熟练地运用它们。这种潜移默化的学习方式,让我觉得绘画的进步是一个自然而然的过程,而不是一个艰苦卓绝的斗争。

评分对于我来说,素描一直是一项遥不可及的艺术。我总觉得,画画是需要天赋的,而我恰恰觉得自己是缺乏这种天赋的那一类人。每次看到别人画出的栩栩如生的作品,都充满了敬佩,同时也充满了距离感。直到我无意间翻阅了《基础素描教程2》,它就像一盏明灯,照亮了我对素描的认知。这本书的讲解,不是那种高高在上的理论灌输,而是非常接地气,仿佛是一位经验丰富的老师,耐心地手把手地教你。我印象最深刻的是它关于“形体”的讲解。在接触这本书之前,我只知道物体有形状,但并不知道如何去“捕捉”和“表现”形体。这本书通过大量的图示,讲解了如何从物体的基本结构入手,去理解和表现它的三维空间感。它让我明白,原来我们看到的物体,其实是由无数个基本形体构成的。比如,一个苹果,它的主体是一个球体,但它表面的凹凸、花蒂的位置,都增加了它的复杂性。这本书通过将复杂的形体分解成简单的几何体,再将这些几何体组合起来,让我能够清晰地看到物体的骨骼和肌肉。而且,它还非常注重对“体积感”的强调。通过光影的讲解,让我理解到,原来一个平面的线条,一旦加上了明暗对比,立刻就能产生立体的感觉。书里有很多关于不同光照角度下,物体如何产生阴影的案例,让我能够观察到光线对物体形态的影响。我记得我第一次尝试画一个简单的立方体,在书的指导下,我不仅画出了立方体的轮廓,还通过对光影的合理处理,让它看起来具有了真实的体积感,那一刻,我真的觉得我离“画画”这个概念不再遥远了。

评分作为一个曾经试图多次拿起画笔但最终都放弃的人,我对素描一直怀有一种又爱又怕的情感。爱它能够将内心的想法具象化,却又怕自己永远无法掌握其中的精髓。直到我翻阅了《基础素描教程2》,它就像一位循循善诱的引路人,让我重新找回了对绘画的热情。这本书最打动我的地方,是它对于“笔触”的细致讲解。我之前以为画画就是用铅笔涂涂抹抹,但这本书让我意识到,不同的笔触能够传达出不同的情感和质感。例如,用快速、粗犷的笔触可以表现出物体的力量感和动感,而用细腻、柔和的笔触则能营造出物体的柔软和光滑。书中提供了大量的笔触练习,从最简单的单线到复杂的排线,让我能够体会到不同笔触带来的视觉效果。我记得我曾经尝试画一个毛茸茸的动物,在参考了书中的讲解后,我用不同的笔触来表现它的毛发,有的地方用短促的、重叠的笔触来表现毛发的蓬松感,有的地方用流畅的、带有弧度的笔触来表现毛发的走向。最终画出来的效果,比我以往的任何一次尝试都要好得多,让我感到非常惊喜。这种对笔触的深入挖掘,让我觉得绘画不再是简单的模仿,而是一种情感的表达,一种个性的体现。

评分我一直觉得,画画是一门需要天赋的艺术,而我恰恰认为自己是缺乏这种天赋的。每次看到别人画出的作品,都充满了羡慕,但又觉得遥不可及。直到我偶然间翻阅了《基础素描教程2》,它就像一位耐心的老师,让我看到了通往绘画世界的道路。这本书最吸引我的地方,在于它对于“比例”的严谨讲解。它不是简单地告诉你一个物体的比例是多少,而是教你如何去“测量”和“判断”物体的比例。比如,它会介绍如何运用“铅笔测量法”来确定物体之间的相对大小和位置关系。这种方法让我觉得,即使我没有天生的“数字感”,也能够通过一种科学的方法来准确地把握物体的比例。我记得书中有一个练习,要求我们画一束花,需要准确地描绘出每一片花瓣的大小和相互之间的位置关系。一开始我以为这会非常困难,但当我运用了书中学到的比例测量方法后,我惊喜地发现,我画出的花朵,其比例非常接近于真实的花朵,而且每一片花瓣的位置都显得非常自然。这种通过学习方法来克服天赋不足的经历,让我对绘画重新燃起了信心。而且,这本书还非常注重对“整体感”的培养。它不是让你一个局部一个局部地画,而是让你在动笔之前,先对整个物体有一个整体的把握,然后再去细化每一个部分。这种从整体到局部的思考方式,让我觉得绘画不再是零散的技巧堆砌,而是一种有条理、有逻辑的创作过程。

评分我一直认为自己是那种“手残”党,从小到大,画画这件事对我来说就好像一个永远无法逾越的鸿沟。参加工作后,偶尔看到同事在电脑上用一些设计软件画出精美的图形,心里很是羡慕,但又觉得自己根本没有这个天赋。直到有一次,为了给孩子准备一个生日贺卡,我尝试着画一幅简单的卡通人物,结果画出来的东西连我自己都看不下去。那时我才意识到,自己可能真的需要系统地学习一下。在朋友的推荐下,我拿到了《基础素描教程2》。一开始,我抱着试一试的心态,并没有抱太大的希望。但这本书的内容,很快就颠覆了我之前的认知。它没有直接教我画复杂的人物或者风景,而是从最基本的点、线、面入手,一点一点地引导我认识物体的基本构成。我记得书里有一个章节专门讲解了如何用简单的几何体来组合成复杂的物体。一开始我以为这只是一个理论上的概念,但当我跟着书中的步骤,用圆形、方形、三角形来组合画一个简单的茶壶时,我惊奇地发现,我真的画出了一只看起来有模有样的茶壶!这种成就感,是我从未有过的。这本书的讲解方式非常注重逻辑性和条理性,每一个概念的提出,都会有详细的解释和大量的图例辅助说明。例如,在讲解透视的时候,它并没有直接抛出“一点透视”、“两点透视”这些术语,而是先从我们日常生活中的例子入手,比如火车轨道在远处看起来会汇聚,路边的电线杆会变得越来越小,通过这些直观的例子,让我逐渐理解透视的原理。然后,再将这些原理应用到几何体的绘制中,让我能够理解为什么同一物体在不同角度下看起来会有不同的形状。这种由浅入深、化繁为简的教学方式,对于我这样的初学者来说,简直是福音。

评分我是到了35岁后才逐渐体会到这一点的。

评分6.素描是一种正式的艺术创作,以单色线条来 表现直观世界中的事物,亦可以表达 思想、概念、态度、感情、幻想、象征甚至抽象形式。它不像绘画那样重视总体和彩色,而是着重结构和形式。(大不列颠百科全书)

评分诗经六义:风雅颂(按内容分),赋比兴(按体裁分)。

评分《基础素描教程2》是《基础素描教程》丛书之一,丛书共四册,从最简单的几何体到静物、风景、石膏、真人头像。本教程深入浅出、循序渐进地设置了临摹写生练习课程,规范而系统地绍了运用线条、明暗表现物体体感、质感、空间感的专业知识,使青少年绘画爱好者少走弯路,尽快掌握绘画基础知识和技能,为早日考入大中专艺术院校,成为素质全面、富有创造力的专业人才好基础。

评分进了高中,突然觉得自己以前看的不怎么实用,好似春花秋月,感慨而以!

评分8.素描是一种用线与面的表现方式来表达的.每一个物体在光照下都有亮灰暗三部分.从最深到最亮依次是:明暗交界线,暗部,反光,灰部,亮部.在作画时,亮部要尽量避免脏,暗部要尽量避免闷(即由于线条太多而没有空隙与反光).

评分素描入门,不错。

评分内容还可以,,,,,,,,,,,,

评分女儿正在学素描,买这本书,希望对他有帮助

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![1000个点画出城市美景 [THE 1000 DOT-TO-DOT BOOK: CITYSCAPES] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11682208/5546dd8aN3dbd90c0.jpg)