具体描述

产品特色

编辑推荐

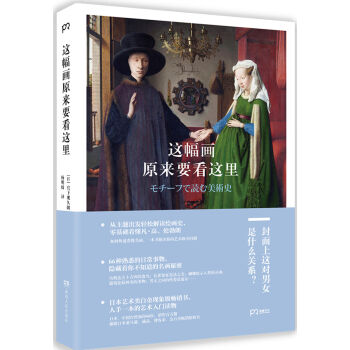

●日本知名美术史家宫下规久朗畅销力作

三得利文艺奖获得者、宫下规久朗代表作品。日本艺术类白金现象级畅销书,人手一本的艺术入门读物。日本、中国台湾加印60次,销售近百万册,雄踞日本诚品、博客来、金石堂销售榜首。

●前所有未的解读角度,绝不一样的绘画史

猿猴、蝴蝶、葡萄、向日葵、月亮、镜子、书信、铁路、性爱、梦……从看似平凡的日常主题轻松解读绘画史。不用依循历史脉络,无需知识背景,零基础也能读懂凡·高、伦勃朗。全书收录150多幅画作,兼具欧美、中日名画。图文对应,普及知识与实物鉴赏并行。

●66种熟悉的日常事物,隐藏着你不知道的名画秘密

众多有关“最后的晚餐”的画作里,为什么餐桌上摆放的总是鱼?老虎在东方被公认为是勇猛的野兽,为什么却鲜少出现在西方名画中?如何从画作背景里远航的帆船来断定妇人的手中拿的是情书?本书封面上的《阿诺芬尼夫妇像》中,墙壁中央悬挂的镜子里映出的是谁的身影?你所熟悉的日常事物,在画作中都有着你所不知道的秘密和内涵。

海报:

内容简介

众多有关“最后的晚餐”的画作里,为什么餐桌上摆放的总是鱼?老虎在东方被公认为是勇猛的野兽,为什么却鲜少出现在西方名画中?

如何从画作背景里远航的帆船来断定妇人的手中拿的是情书?

本书封面上的《阿诺芬尼夫妇像》中,墙壁中央悬挂的镜子里映出的是谁的身影?

日本知名美术史家宫下规久朗在代表作《这幅画原来要看这里》中,以一种前所未有的角度,通过猿猴、蝴蝶、葡萄、向日葵、月亮、镜子、书信、铁路、性爱、梦……这些我们日常所熟悉的事物,这些在名画中反复出现的主题,轻松解读各个时期中外名画的秘密。

这是一本绝不一样的入门级绘画读物。再也不用依循历史脉络,无需知识背景,零基础就能读懂凡·高、伦勃朗。

全书收录150多幅画作,图文简单对应,普及知识与实物鉴赏并行。

作者简介

宫下规久朗,日本知名美术史家,神户大学教授。以《卡拉瓦乔:灵性与观点》获三得利文艺奖。另著有《欲望的美术史》《饮食西洋美术史》《安迪·沃霍尔的艺术》等多部作品。《这幅画原来要看这里》是他较为畅销的作品之一。杨明绮,东吴大学(中国台湾)日文系毕业,曾赴日本上智大学新闻学研究所进修,目前专事翻译。译有《在世界的中心呼唤爱》《一个人的老后》《接受不完美的勇气》等多部作品。

内页插图

目录

狗001扬·凡·艾克《阿诺芬尼夫妇像》

猪004

丢勒《浪子》

猿猴008

牧溪《观音猿鹤图》

鸡012

拉图尔《圣彼得的忏悔》

猫016

尼古拉斯·玛斯《祈祷的老妇人》

老鼠020

尼可洛《圣女的死亡告知》

鸽子024

埃尔·格列柯《受胎告知》

兔子028

提香《圣母与小兔》

羊032

苏巴朗《上帝的羔羊》

狮子036

扬·凡·艾克《书房中的圣哲罗姆》

牛040

提香《劫夺欧罗巴》

老鹰044

柯雷乔《盖尼米得被劫持》

蜥蜴048

卡拉瓦乔《被蜥蜴咬伤的男孩》

蛇052

卡拉瓦乔《圣马利亚与蛇》

龙056

狩野探幽《云龙图》

虎060

卡拉奇《巴克斯与阿里阿德涅的凯旋》

马064

提香《查理五世骑马像》

驴子068

杜奇欧《基督进入耶路撒冷》

乌鸦072

委拉斯凯兹《圣安东尼与隐修士保禄》

孔雀076

伦勃朗《和莎斯姬亚一起的自画像》

蝴蝶080

热拉尔《丘比特与赛姬》

鱼084

保罗·克利《鱼的循环》

鲑鱼088

高桥由一《鲑》

肉092

皮耶特·埃特森《肉店》

水果096

卡拉瓦乔《水果篮》

葡萄100

杨·戴维茨·德·希姆《水果花圈》

面包104

丹尼尔·克雷斯皮《圣嘉禄用餐》

奶酪108

文森佐·卡姆匹《吃里科塔奶酪的人》

豆子112

卡拉奇《吃豆子的人》

马铃薯116

凡·高《吃马铃薯的人》

向日葵120

安东尼·凡·戴克《自画像》

玫瑰124

提香《圣爱与俗爱》

芦苇128

安东尼·凡·戴克《加戴荆冠》

种子132

米勒《播种者》

月亮136

牟利罗《无玷成胎》

星星140

凡·高《星空》

雷144

葛饰北斋《山下白雨》

彩虹148

鲁本斯《彩虹风景》

瀑布152

丘奇《尼亚加拉瀑布》

箭156

圭多·雷尼《圣塞巴斯蒂安的殉难》

灯火160

拉图尔《忏悔的抹大拉的玛丽亚》

镜子164

委拉斯凯兹《宫中侍女》

书信168

维梅尔《情书》

天平172

维梅尔《持天平秤的女人》

书176

波提切利《圣母与圣婴》

沙漏180

西蒙·武埃《败给爱、希望与美之时间老人》

面具184

詹姆斯·恩索尔《阴谋》

虚空188

大卫·贝利《自画像与浮华象征》

十字架192

格吕内瓦尔德《伊森海姆祭坛画》

车轮196

伯恩-琼斯《命运之轮》

船200

伦勃朗《加利利海上的风暴》

铁路204

透纳《雨、蒸汽与速度:西部大铁路》

大门208

圭尔奇亚《逐出乐园》

门212

霍尔曼·亨特《世界之光》

窗户216

维梅尔《一杯酒》

梯子220

鲁本斯《耶稣下十字架》

桥224

《二河白道图》

岔路228

卡拉奇《赫拉克勒斯的选择》

头发232

伦勃朗《参孙被弄瞎眼睛》

心脏236

乔托《慈爱》

血240

胡安·科雷亚《圣餐的寓意》

裸体244

乔托《放弃财产》

赤脚与鞋子248

卡拉瓦乔《洛雷托圣母》

性爱252

布隆齐诺《爱的寓意》

慈爱256

埃尔·格列柯《圣马丁与乞丐》

梦260

弗兰且斯卡《君士坦丁之梦》

后记264

建议书目266

精彩书摘

狗Dogs

依偎在女性身旁,

象征对丈夫的忠贞

大家会如何欣赏一幅画?尤其是年代久远的西洋画,欣赏时难免有文化隔阂。先看看画作标题,确认画中描绘的场景与标题是否相符后,再看看写实与否、用色美不美?若是像这样表面性地鉴赏一番便草草结束就太可惜了。

而对于佛兰德斯画派的创始人扬·凡·艾克(Jan van Eyck) 的《阿诺芬尼夫妇像》(Portrait of Arnolfini and His Wife)而言,恐怕大多数人也会以同样的方式鉴赏吧!其实,夫妇中间的那条狗才是我们该注意的焦点。为什么要在这里画一只狗呢?

狗是最古老的家畜,和马一样是人类最忠实的朋友,不仅能帮忙狩猎,还是畜牧业不可或缺的帮手,除了当看门狗之外,也可以作为食材。

虽然在日本的绘卷中,常常可以见到狗觅食残羹剩饭和尸体的可怕模样,但是在西方世界,狗是不会背叛主人的“忠诚”的象征。涩谷车站前的忠犬八公就是一个广为流传的感人例子,秋田犬小八在主人病故后,依然每天在涩谷车站前等待主人归来。

把代表忠诚的狗当作绘画的母题画在女性身旁,象征了女性对丈夫忠贞不二的美德。在《阿诺芬尼夫妇像》这幅画里,夫妇俩中间有一只狗,代表着新婚妻子的忠贞之心。

另外,还有个相当有说服力的说法,认为这幅画是婚礼的纪念肖像,同时也是结婚证书。正中央的镜子里画着两位观礼的人,其中一人就是画家,镜子上方也清楚署名:“扬·凡·艾克于此,1434”,证明画家是这场婚礼的见证人。

这幅画中除了狗之外,还有镜子周围镶嵌着代表夫妇虔诚信仰的耶稣受难图、吊灯上点着一根代表神同在的蜡烛等,这些都是象征“美德”的母题。而在中间的正是那只狗,就算他们讨厌狗,狗在这个场景中依然是不可或缺的存在。

即使是不熟悉的西方名画作,只要试着解读各种母题所代表的含义,就能发现许多趣味。接下来,我将与大家分享轻松欣赏画作的方法。

鱼

Fish

象征耶稣基督

日本是全世界最爱吃鱼的民族,自古就将鱼视为重要食材;但在欧美,肉类的需求量却远胜鱼肉。

自古以来,鱼就是耶稣基督的象征,取希腊文“Iesous Christos Theou Huios Soter(耶稣/基督/神的/儿子/救主)”的第一个字母,就能拼出“鱼”(Ichthus)这个单词。在基督教遭到迫害的罗马时代,鱼的图案就像暗号一样被当作基督教的象征。那时,十字架还未成为基督教的象征。

在以色列北部加利利一带活动的耶稣,收了不少在加利利海边捕鱼的渔夫作为门徒,所以《新约圣经》常出现吃鱼的场景。在捕鱼的神迹中,耶稣命令彼得捕鱼,结果渔获丰收到连渔网都破了;在“五饼二鱼”的神迹中,耶稣仅靠两条鱼和五块饼就喂饱了五千人。

耶稣和使徒们算是中东、近东地区少见的吃鱼的居民,所以鱼也被视为神圣的食材。复活节前四十天是称为“四旬期”的斋戒期间,禁止吃肉,但可以吃鱼。直到现在,意大利和瑞士等地仍保有周五吃鱼的习惯,因为耶稣被处刑的当天正好是周五,所以周五被定为圣日。

在艺术方面也是如此。鱼被当成是耶稣的象征,所以在基督徒的地下墓室壁画中,鱼常是“最后的晚餐”的主菜。耶稣与门徒们在耶路撒冷共进“最后的晚餐”时刚好是逾越节,照理应该是吃羊肉,但在以达·芬奇(Leonardo da Vinci)为首众多画家的作品中,餐桌上画的却多半是鱼。

保罗· 克利(Paul Klee) 的《鱼的循环》(Around the Fish)以及其他作品都有着难以理解的深意。画中鱼的四周画着十字架,或许这条鱼暗喻的就是耶稣。

相较于鱼在西方艺术中只是食材的象征,东方自古以来就常在艺术中表现水中洄游的鱼、贝类。宋代以后,中国江南地区流行起称为“藻鱼图”的水墨画,日本则在江户时代开始流行,但像鱼拓1 这类独特习惯,则是江户后期才开始出现。

有别于西方将鱼视为静物与食材,在东方艺术世界中,鱼是充满生命力的生物。

……

前言/序言

用户评价

《这幅画原来要看这里》这本书,对我而言,更像是一场循序渐进的“艺术冥想”。作者并没有急于将我“灌输”知识,而是以一种极其平和、引导性的方式,让我自己去发现。他常常会从一个看似微不足道的细节入手,然后层层剥开,直至揭示出画作最核心的意涵。我记得书中对一幅描绘宗教场景的画作的解读,我之前看到的只是圣徒和天使,觉得神圣而遥远,但作者却让我注意到画中人物的衣着材质,他们脚下的泥土,以及背景中一丝不易察觉的贫困景象,这些细节的 juxtapose,揭示了艺术家在描绘神圣的同时,也深切关注着人间的苦难与挣扎。这种“在神圣中寻找平凡,在平凡中发现神圣”的视角,让我对宗教艺术有了全新的理解。这本书的语言风格非常细腻,充满了诗意,又带着一种深刻的哲思。它教会我,欣赏艺术,不仅仅是用眼睛去看,更是用心灵去感受,去体会艺术家在创作过程中所倾注的爱、痛、希望与绝望。每一次的阅读,都让我更加热爱生活,更加渴望去发现和理解那些被我们忽略的美好。

评分《这幅画原来要看这里》这本书,与其说是一本艺术鉴赏指南,不如说是一场心灵的洗礼。它以一种极其独特的方式,颠覆了我过往对于艺术作品的认知。在阅读的过程中,我发现作者并没有按照固定的套路去介绍某位艺术家或者某个流派,而是仿佛在玩一个充满智慧的游戏,引导读者主动去探索、去思考。书中的文字充满了哲思,又带着一丝孩童般的好奇,让我不禁跟随作者的笔触,一同在画布的海洋里遨游。印象最深刻的是关于一幅描绘日常生活的画作的解读,我之前只是觉得它“美”,却从未想过它所传达的深层含义。作者却能从画中人物一个微小的表情、一处不协调的色彩、乃至于背景中一个模糊的影子,都挖掘出其背后隐藏的深刻寓意,讲述着那个时代普通人的喜怒哀乐,以及艺术家对生活最细腻的观察和最真挚的共鸣。这种“抽丝剥茧”式的解读方式,让我惊叹于作者的观察力与想象力,更让我反思自己平时是否过于匆忙,错过了太多生活中美好的细节。这本书最大的价值在于,它教会我一种“慢下来”的艺术观,让我明白,真正的艺术,不仅仅是摆在博物馆里的展品,更是生活本身最动人的注脚,需要我们怀揣着虔诚的心,去细细品味,去用心感受,去发现那些被我们忽略的、却无比珍贵的“原来”。

评分阅读《这幅画原来要看这里》的过程,是一种沉浸式的体验,仿佛置身于一个充满智慧与情感的艺术空间。作者以其独特的笔触,将我从旁观者的角度,转变为一个参与者,让我主动去思考,去发现。他并不急于给出结论,而是通过提问、引导,激发我内心的好奇与求知欲。书中的很多解读都让我感到“原来如此”的惊喜。例如,在解读一幅描绘历史事件的画作时,我之前只看到了宏大的场面和英雄的形象,但作者却将我的注意力引向了画作边缘的一些普通士兵,他们身上细微的衣着磨损、疲惫的神情,以及被忽略的动作,都讲述着战争的残酷与普通人命运的无常。这种从宏观到微观,从表象到本质的视角转换,让我对历史和艺术有了更深刻的理解。这本书的文字充满了诗意,又兼具科学的严谨,它用一种非常人性化的方式,讲述着艺术的奥秘。它让我明白,艺术不仅仅是视觉的享受,更是心灵的交流,是思想的碰撞。每一次读到书中对一幅画的细致分析,都像是一次与艺术家的对话,我能感受到他们想要传达的情感、思想,以及他们在这个世界留下的独特印记。

评分初读《这幅画原来要看这里》,便被其引人入胜的叙事风格所折服。作者仿佛一位经验丰富的导游,带着我们穿梭于不同的艺术殿堂,却又颠覆了传统的讲解模式。他不是简单地罗列事实和数据,而是用一种极富感染力的语言,将艺术品的历史、文化、情感和技术巧妙地融为一体。在书中,我读到了关于一幅著名肖像画的解读,作者并没有仅仅聚焦于画中人物的身份或历史地位,而是深入挖掘了画家在创作过程中所面临的挑战,以及他如何通过色彩和光影来捕捉人物内心深处的情绪。例如,他描述了画家是如何通过微妙的眼部描绘,来展现人物的犹豫、坚定或是忧伤,这种细腻的分析让我仿佛能听到画中人的心跳,感受到他们复杂的情感波动。更令我惊喜的是,书中还穿插了一些关于艺术史上的趣闻轶事,这些生动的故事不仅增加了阅读的趣味性,更让我看到了艺术家们作为“人”的一面,他们的挣扎、他们的才华、他们的孤独,都如同画作一般,充满了故事性。这本书的价值在于,它打破了艺术的神秘感,让普通读者也能轻松地走进艺术的世界,感受到艺术的温度和力量,并且在每一次阅读中,都能获得全新的视角和深刻的启发,从而重新审视自己对艺术的理解。

评分《这幅画原来要看这里》这本书,给我最直观的感受就是“豁然开朗”。过去,我对许多名画的理解,往往停留在表面,觉得它们“好看”或者“名气大”,却难以深入探究其背后的精妙之处。而这本书,就像一把钥匙,为我打开了通往艺术世界更深层次的大门。作者在书中并没有卖弄艰深的理论,而是用一种极其贴近读者的方式,引导我们去发现那些被忽略的细节。他常常会用一些出人意料的视角,去解读一幅画。比如,他会让你注意到画中一个不起眼的角落,或者某个被刻意模糊的背景,然后通过这些细节,引申出作者想要表达的更深层的情感或意图。我记得书中对一幅描绘城市景象的画作的解读,我之前看到的只是繁华的街道和来往的人群,但作者却引导我看到了画中那些微小的、被压抑的光线,以及人物脸上转瞬即逝的表情,从而揭示了那个时代社会转型期的不安与躁动。这种“化繁为简,以小见大”的解读方式,让我对艺术的理解发生了质的飞跃。它不再是遥不可及的象牙塔,而是融入生活、映射现实的一面镜子。这本书让我明白,艺术的魅力,往往就隐藏在那些最不显眼的地方,等待着我们去发掘,去品味,去理解。

评分《这幅画原来要看这里》这本书,如同一位睿智的长者,以其丰富的阅历和深刻的洞察力,引导我重新认识了艺术的真谛。它并没有提供一套僵化的理论体系,而是鼓励读者独立思考,去发现属于自己的解读方式。作者在书中常常抛出一些看似简单却引人深思的问题,促使我去观察画中的细节,去体会艺术家想要传达的情感。例如,在解读一幅描绘人物对话的画作时,我之前只看到了画中人物的表情,但作者却引导我去关注他们之间的空间距离、眼神的交汇方向,以及画面中微妙的光影变化,通过这些“无声的语言”,来解读人物之间复杂的情感关系,以及他们所处的社会背景。这种“由表及里,以小见大”的解读方式,让我对艺术的理解,不再局限于表面的美学,而是触及到了更深层的社会、文化和心理层面。这本书的文字充满了温度,它让我感受到艺术作品并非冰冷的物件,而是承载着人类情感、思想和历史的生动载体。每一次阅读,都像是一次与艺术家的心灵对话,让我更加珍惜生活中的点滴美好。

评分这本《这幅画原来要看这里》初拿到手,便被它极具诗意的书名所吸引,仿佛预示着一场关于视觉的深度探索,或是对传统艺术理解的一次颠覆。我带着一份期待,翻开了扉页,期望能在这字里行间找到解读画作的“秘钥”。书中的文字如同一位耐心而富有洞察力的向导,带领读者穿越时空的洪流,去感受那些被时间沉淀下来的艺术魅力。它没有直接抛出枯燥的理论,而是巧妙地融入了大量生动的故事和鲜活的人物,让我如同亲临其境,见证了艺术家创作时的心路历程,体悟了作品背后所蕴含的时代背景与社会思潮。当我读到关于某幅传世名作的解读时,作者细致入微地剖析了其构图的精妙、色彩的运用、笔触的力度,以及光影的流转,仿佛为我打开了一扇通往艺术家内心世界的窗户。原来,画面中的某个看似不经意的细节,竟是画家倾注心血、寄托情感的关键所在;原来,我们习以为常的视角,可能正是阻碍我们真正理解作品的藩篱。这本书的伟大之处在于,它教会我如何“看”,不仅仅是用眼睛去捕捉表面的形象,更是用心灵去感受那些无声的语言,去解读隐藏在色彩和线条背后的故事与情感。它让我在每一次翻阅中,都有新的发现,新的震撼,每一次重温,都仿佛在与艺术家进行一场跨越时空的对话。

评分《这幅画原来要看这里》这本书,是一场关于“看见”的革命。在阅读之前,我对许多艺术作品的欣赏,都停留在比较浅显的层面,而这本书,则如同一场及时的雨露,滋润了我对艺术的感知。作者以一种极其巧妙的方式,带领读者去“重新看”这些作品。他并不是直接告诉我们这幅画有多么伟大,而是通过分析一些极小的细节,来揭示其背后蕴含的巨大能量。例如,在解读一幅描绘自然风光的画作时,我之前看到的只是美丽的景色,但作者却让我注意到画中那被风吹拂的草叶的纹理,或是水面反射的光影变化,并通过这些微小的动态,来展现艺术家对自然生命力最敏锐的捕捉。这种“庖丁解牛”式的分析,让我对艺术的理解,从“形”的层面,深入到了“神”的层面。这本书的语言风格非常独特,既有学者的深度,又不失大众的亲和力,它用一种娓娓道来的方式,将复杂的艺术原理变得生动有趣。它让我明白了,艺术的价值,不仅仅在于其视觉上的冲击力,更在于其能够唤起我们内心深处的情感共鸣,以及对生活、对世界的更深层次的思考。

评分在我翻阅《这幅画原来要看这里》的过程中,我越来越深刻地体会到,艺术并非是高高在上的殿堂,而是与我们的生活息息相关,甚至可以说是生活的另一种呈现方式。作者正是以这种“生活化”的视角,引导我走近那些原本感觉有些遥远的艺术品。他并没有刻意地去强调某位画家的技巧有多么高超,或者某幅画作的历史地位有多么显赫,而是从我们日常生活中可能遇到的场景、情绪,来寻找与画作的连接点。例如,在解读一幅描绘家庭场景的画作时,作者并没有过多地谈论画家的技法,而是将焦点放在了画中人物之间的互动,父母对孩子的关爱,孩子对世界的探索,这些熟悉的画面,让我立刻感受到了画作的亲切感和共鸣。他甚至会引用一些生活中的谚语、俗语,来解释画作中的某些意象,这种接地气的解读方式,让我觉得艺术变得触手可及,不再是少数人才能理解的“阳春白雪”。这本书的价值在于,它打破了艺术的壁垒,让我们明白,艺术就在我们身边,它用一种独特的方式,记录着人类的情感,反映着时代的变迁,也诉说着我们共同的命运。

评分当我翻开《这幅画原来要看这里》这本书时,我并没有预设它会给我带来怎样的惊喜,但随着阅读的深入,我逐渐被其独特的艺术解读方式所吸引。作者并没有采取传统的、按时间顺序或者流派分类的方式来介绍艺术品,而是以一种更加感性、更加注重细节的视角,来引导读者进入艺术的世界。他常常会将一幅画作的解读,与生活中的某些观察、哲学上的思考,甚至是科学上的发现联系起来,这种跨领域的融合,让艺术的理解变得更加丰富多彩。我印象深刻的是,书中有一段关于一幅抽象画的解读,我之前一直觉得抽象画是“看不懂”的,但作者却从色彩的搭配、线条的走向,以及画面整体给人的感觉,来分析艺术家想要传达的情绪和力量,这种解读让我对抽象艺术的理解,变得不再那么遥不可及,反而感受到了一种自由奔放的生命力。这本书的文字充满了智慧的光芒,它教会我如何用一颗开放的心去接纳不同的艺术形式,以及如何从艺术作品中找到与自己内心产生共鸣的部分。每一次读到书中对某一幅画的深入剖析,都像是一次心灵的触动,让我对生活、对美有了更深的感悟。

评分包装好,还没有看,充实书架

评分这个书很喜欢,包装,内页,质量都好,最重要内容不错,通俗易懂,决定和儿子一起看

评分十分精美,果然是本好书

评分买了一堆书,都非常满意。物流非常快,而且快递员很好,那么重的一箱子书帮我送到没有电梯七楼!

评分图书活动很实惠,现在家里书都是京东买的。

评分只在京东购书,性价比很高,爱书之人都会喜欢京东。

评分做活动买的,满减加叠券,价钱很实惠。

评分喜欢的书不错,希望以后能有多的时间看。

评分.

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![艺术的力量 [Simon Schamas Power of Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11660461/5a33186cNab104d75.jpg)