具体描述

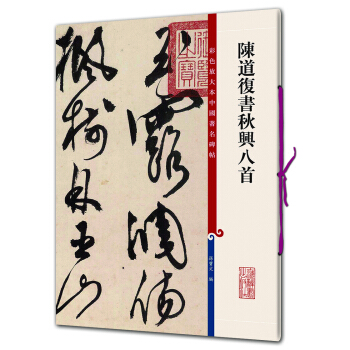

内容简介

卫俊秀(1909—2002),山西襄汾人,字子英,号若鲁、景迅,斋号双开楼、正清楼。1936年毕业于山西大学教育学院中文系。先后为陕西师范大学教授、山西师范大学与山西教育学院名誉教授、陕西省文史研究馆馆员、首都师范大学书法博士生考试咨询委员会委员。系中国民盟盟员。于庄子、傅山、鲁迅研究尤深。先后出版过《傅山论书法》、《鲁迅(野草>探索》、《卫俊秀书法》、《卫俊秀书历代名贤诗文选》、《卫俊秀碑帖札记》、《卫俊秀书古诗十九首》、《当代书法家精品集·卫俊秀卷》、《居约心语》、《卫俊秀草书诗卷》、《卫俊秀学术论集》、《卫俊秀书简》、《卫俊秀日记全编》、《卫俊秀双开楼书论》等著述,为海内外学术、艺术界所称道。

卫俊秀先生是20世纪重要书家之一,人书双修,书、论兼擅。其书法属雄强一路,以草书见长。有评论家将其与于右任、林散之、王蘧常等并称“20世纪四大草书家”。

《卫俊秀书法讲座》是卫俊秀先生八十余年书法人生经验之谈,其讲书法的一个重要特点,是将个人、国家、民族以至人类、天地贯而为一,既于书法本体有入木三分的论述,着眼大处,将书法艺术置于艺术史、人文史中去考量,彰显了“字根在人”“心中有国”等鲜明理念,倡导艺术的“时代”价值。其二,是作者积数十年于书法本体的研究和实践,与其以一生探索的“人”之价值与意义思考相结合,从而使其谈艺既能入理入微,又能浅出透彻。

作者简介

卫俊秀(1909年—2002年),山西襄汾人,字子英,号若鲁、景迅,斋号双开楼、正清楼。1936年毕业于山西大学教育学院中文系。是庄子、傅山、鲁迅研究专家。先生生前为陕西师范大学教授,山西师范大学与山西教育学院名誉教授,陕西省文史研究馆馆员,中国民盟盟员,首都师范大学书法博士生考试咨询委员会委员。先后出版过《傅山论书法》、《鲁迅〈野草〉探索》、《卫俊秀书法》、《卫俊秀书历代名贤诗文选》、《卫俊秀书古诗十九首》、《当代书法家精品集·卫俊秀卷》、《居约心语》、《卫俊秀碑帖札记》、《卫俊秀草书诗卷》、《卫俊秀学术论集》、《卫俊秀日记全编》等著述,为海内外学术、艺术界所称道。卫俊秀先生是二十世纪重要书家之一,人书双修,书、论兼擅。其书法属雄强一路,以草书见长。有评论家将其与于右任、林散之、王蘧常等并称“二十世纪四大草书家”。

目录

汉字书法教育私观(代自序)解读傅山

傅山先生简介

傅山书论释读

试谈“四宁四毋”的精神

《丹崖书论》题辞

书法纵横谈

书法趣谈

书法的基本修养

书法的姐妹们

书法和拳术

名称问题——书法、书道

观《造像书法艺术》札记

谈当前书法艺术的书风问题

《卫俊秀书历代名贤诗文选》自序

《卫俊秀书古诗十九首》题记

两次研讨会上的插话

我与书法

书法纵横谈

《当代书法家精品集·卫俊秀》定稿后散记

谈书法书信选

致卫海洋

致李殿清

致钟明善

致余建良

致孙玉石

致刘锁祥

致贾风雷

致郑园

致王元军

致文景明

致王纯杰

读书的作用

说读书

《逍遥游》札记

《养生主》我见

庄子的风景画及其他

附录

先兄卫俊彦先生行述

先夫子师公振堂先生行述

人间地狱——纪念抗日战争胜利五十周年

前言/序言

用户评价

当我翻开《卫俊秀书法讲座》这本书时,就被作者那份对书法艺术的热忱所感染。他用一种近乎“讲故事”的方式,将枯燥的理论变得引人入胜。我尤其喜欢书中关于“笔画的起伏与转折”的讲解。作者用非常形象的比喻,将笔画的运笔过程描绘得栩栩如生。例如,他将起笔比作“种子破土而出”,将行笔比作“河流奔腾向前”,将收笔比作“落叶归根”。这些生动的比喻,让我一下子就抓住了笔画运笔的精髓,也让我对每一个笔画的形态,有了更直观的认识。我尝试着按照书中的指导进行练习,发现自己的笔画线条,开始变得更加流畅和富有表现力。书中还穿插了大量古今书法家的作品赏析,作者的点评角度非常独特,他不仅仅是评价技法,更是挖掘作品背后的情感和思想。他能够从细微之处,洞察出作者的心境和审美取向,让我对书法作品的理解,上升到了一个新的层次。更重要的是,作者在书中强调了“个性化”的创作理念。他鼓励我们不要盲目模仿,而是要在学习传统的基础上,形成自己的风格。这种开放式的教学理念,让我觉得书法学习充满了无限可能。这本书,不仅仅是一本教材,更是一位良师益友,指引我在书法的道路上不断前行。

评分《卫俊秀书法讲座》这本书,为我打开了一扇认识书法艺术的窗户。在阅读之前,我对书法的理解仅停留在“写字好看”的层面,而这本书,则将我带入了更深层次的艺术殿堂。作者在书中,对于“笔势”的讲解尤为精彩。他认为,笔势是线条的动感和力量感,是书法作品的灵魂所在。他通过对古代名家名作的分析,详细讲解了如何通过行笔的节奏、速度和力度,来赋予线条以生命力。我印象最深刻的是,作者将不同的笔势比作不同的“舞蹈动作”,有的刚劲有力,有的婉转流畅,有的则轻盈灵动。这种生动形象的比喻,让我一下子就理解了笔势的重要性。我尝试着在练习时,去体会这种“动态的美”,发现自己的笔触不再是死板的线条,而是充满了生命的气息。此外,作者还特别强调了书法与“心境”的关系。他认为,书法创作是作者内心世界的投射,是情绪、思想的抒发。一个宁静的心境,才能写出平和舒缓的线条;一个激昂的情绪,才能挥洒出奔放洒脱的笔墨。这种将书法与个人修养相结合的理念,让我觉得书法不仅仅是一门技艺,更是一种人生态度。本书的讲解深入浅出,图文并茂,让我如沐春风。

评分《卫俊秀书法讲座》这本书,给我最大的感受就是它的“系统性”和“全面性”。我曾经尝试过一些书法入门的资料,但往往是零散的知识点,不成体系,难以形成完整的学习框架。而这本书,则像是一条清晰的脉络,将书法学习的各个环节,都一一串联起来。作者从最基础的“工具论”开始,详细介绍了毛笔、墨、纸、砚这“文房四宝”的选择和使用方法,并且强调了不同工具对书法效果的影响。我以前对这些并没有太在意,但读完之后,才意识到它们的重要性。接着,作者将笔法、墨法、字法、章法,以及书法的鉴赏等内容,都进行了详尽的讲解。尤其让我印象深刻的是,作者在讲解“字法”时,不仅仅是讲解结构的平衡和匀称,更是强调了字的“神采”和“韵味”。他认为,好的字,应该是有生命力的,是有个性的。通过大量的范例分析,我开始学会去观察字的“神态”,去体会字的“骨气”。此外,本书还涉及到书法史的概述,以及历代著名书法家的风格特点介绍。这让我对书法的发展演变,有了更宏观的认识,也为我日后的深入学习,打下了坚实的基础。作者的语言风格非常严谨,但又不失生动,读起来非常舒服。

评分当我翻开《卫俊秀书法讲座》这本书时,就仿佛进入了一个充满韵味的书法世界。作者以其深厚的学养和精湛的技艺,为我们揭示了书法的奥秘。这本书的魅力在于,它既有理论的深度,又有实践的指导性。作者在讲解笔画的构成时,不仅仅是描述形态,更是深入剖析了其背后的逻辑和原理。例如,在讲解“横画”时,他会分析横画的起笔、行笔、收笔过程中,如何控制笔锋的走向,如何处理笔画的轻重变化,以及如何通过调整笔画的长短粗细,来营造不同的视觉效果。这些细致入微的讲解,让我对每一个简单的笔画,都有了全新的认识。我反复揣摩书中的图例,尝试着在纸上进行模仿,发现自己对笔画的掌控力有了明显的提升。更让我惊喜的是,作者在书中详细阐述了字的“章法”问题,也就是字的排列组合与整体布局。他认为,好的书法作品,不仅仅是单个字的精美,更是整体的协调与统一。他指导我们如何通过字的行距、字距,以及字的参差错落,来达到一种均衡和谐的美感。这让我意识到,书法的美学,是多维度的,不仅仅局限于线条本身。作者的语言风格非常具有感染力,他用充满激情和智慧的文字,引导着读者去感受书法之美。

评分拿到《卫俊秀书法讲座》这本厚重的书籍,我迫不及待地翻阅起来。首先映入眼帘的是作者严谨而富有条理的结构,仿佛是为每一个想学习书法的人量身定制的一份详尽的教学计划。我一直认为,书法的美在于其“骨法”与“血肉”并存,既要有筋骨的支撑,也要有墨韵的滋养。而这本书,恰恰在这一点上做得非常出色。作者从最基础的“用笔”讲起,详细解释了提、按、顿、挫等一系列动作对线条形态的影响,并且强调了“中锋用笔”的重要性。我以前总觉得这些都是理论上的东西,难以实践,但通过书中大量的图示和案例,我开始逐渐体会到其中的奥妙。尤其让我感到惊喜的是,书中不仅仅讲解了如何写好每一个笔画,更是深入探讨了字的“结构美”。作者用浅显易懂的语言,阐述了字的重心、平衡、疏密等概念,并且通过对比分析,让我看到了不同结构下字体的不同神韵。我试着按照书中的方法调整自己的结构,发现原本有些生硬的字,立刻变得生动起来。除此之外,书中还穿插了对不同书体(如楷书、行书、草书)的介绍和演变过程的梳理,这让我对书法的发展脉络有了更清晰的认识。作者的语言风格非常鲜明,既有学术的严谨,又不失艺术的灵动。读这本书,就像在与一位博学多才的书法大家对话,从中汲取着宝贵的经验和启示。

评分初见《卫俊秀书法讲座》这本书,就被它典雅的装帧设计所吸引。书页纸质精良,印刷清晰,字迹也显得沉静而富有质感。我一直对书法有着一种莫名的情愫,总觉得那挥洒之间的方寸天地,蕴含着无尽的智慧与美学。然而,真正踏入这个领域,却发现门槛似乎很高,理论知识庞杂,练习方法也五花八门。这本书恰恰填补了我在这方面的空白。作者在书中并没有急于求成,而是循序渐进地引导读者。从最基础的握笔姿势,到笔画的起承转合,再到字的结构安排,他都进行了详尽而生动的讲解。我尤其欣赏其中关于“空间感”的论述,作者指出,书法并非仅仅是线条的堆叠,更是线条与空间之间的互动。如何利用留白来突出主体,如何通过字与字之间的呼应,来营造整体的韵律,这些都得到了深入的阐释。书中提供了大量的范字和临帖指导,让我能够清晰地看到作者的思路和笔法。我尝试着按照书中的方法进行练习,发现自己对笔画的理解更加深刻,对字的结构也更加敏感。除了技法层面,作者还在书中穿插了许多关于书法史和文化背景的介绍,这让我不仅仅是学习书写,更是理解了书法在中华文化中的地位和意义。这种将技法与文化相结合的讲解方式,让我受益匪浅。这本书为我打开了一扇通往书法世界的大门,让我看到了更广阔的天地。

评分初次翻阅《卫俊秀书法讲座》,就被其内容深深吸引。我一直觉得,书法是一种极具表现力的艺术,能够传达作者的情感和思想。这本书,恰恰在这方面提供了极大的帮助。作者在书中,不仅仅是教授技巧,更是引导读者去理解书法背后的文化和精神。他对于“字的内涵”的解读,让我耳目一新。他认为,每一个汉字,都承载着丰富的历史信息和文化意蕴。而书法,则是将这些信息和意蕴,以更具艺术性的方式展现出来。例如,在讲解“永字八法”时,作者不仅仅是教我们如何写好这八个基本笔画,更是深入分析了它们在字形结构中的作用,以及它们所蕴含的哲学意义。我尝试着去领悟这些深层含义,发现自己对每一个字的理解,都变得更加深刻。书中还穿插了大量不同书体、不同风格的作品赏析,作者的点评角度刁钻,见解独到,让我看到了许多以前从未留意到的细节。他能够从最细微的笔画处理,到整体的风格把握,都进行精准的分析,并且能够将其与作者的时代背景、个人经历相结合,让我对作品的理解上升了一个高度。这本书不仅仅是教我如何“写”,更是教我如何“看”,如何“品”,如何“悟”。

评分《卫俊秀书法讲座》这本书,给我带来了一种前所未有的学习体验。我一直对中国书法有着深厚的感情,但苦于没有合适的入门途径,总是望而却步。这本书的出现,彻底改变了我的看法。作者在书中展现了非凡的洞察力,他深刻理解了初学者在学习书法过程中可能遇到的各种困惑和难点。他并没有用华丽的辞藻来包装内容,而是用最朴实、最真诚的语言,将复杂的技法娓娓道来。我尤其欣赏书中关于“墨法”的讲解。作者将墨的浓、淡、干、湿,以及它们在纸上的晕染效果,描绘得淋漓尽致,让我仿佛能看到墨迹在纸上“呼吸”。他指导我们如何根据不同的书体和个人风格,来调整用墨的浓淡,如何通过墨色的变化来增强作品的表现力。这远远超出了我之前对书法的认知。书中还引入了一些非常生动的比喻,例如将笔画的起笔比作“婴儿的啼哭”,将收笔比作“老者歇脚”,这些形象的描述,让我一下子就抓住了其中的精髓。我尝试着去模仿,发现自己的笔画线条,开始有了更丰富的变化和生命力。此外,作者还强调了书法与情志的关系,认为好的书法作品,是作者内心世界的真实写照。这种将情感融入书法的理念,让我觉得书法不仅仅是一门技术,更是一种心灵的表达。

评分这本书的封面设计就足够吸引人,那种沉静而富有力量的墨色晕染,配合着烫金的书名,瞬间就勾勒出一种传统与现代交融的艺术气息。我一直对书法抱有浓厚的兴趣,但总觉得入门困难,许多理论和技法听起来玄之又玄,难以把握。而这本《卫俊秀书法讲座》,恰恰提供了一个非常友好的切入点。从第一页开始,我就被作者深入浅出的讲解所吸引。他并没有一开始就抛出一堆生僻的术语,而是从最基础的执笔、坐姿、运腕讲起,这些看似简单的环节,却被阐述得条理清晰,并且强调了它们对于整个书法创作的重要性。我尤其喜欢其中关于“笔画的生命力”的论述,作者用生动的比喻,将每一个横、竖、撇、捺都赋予了灵魂,让我不再视它们为枯燥的线条,而是有了自己的个性和情感。读到这里,我仿佛能看到笔尖在纸上游走,感受到墨汁的流动,甚至能想象到古人挥毫泼墨时的神态。书中穿插的不少名家书法作品赏析,也极具启发性。作者的点评角度非常独特,他不仅仅是指出技法的精妙,更是挖掘了作品背后的文化内涵和作者的情感寄托。这让我明白了,书法不仅仅是技巧的堆砌,更是精神的表达。即使是同一个字,在不同书法家的笔下,也会呈现出截然不同的风貌,这种差异化的解读,让我对书法艺术有了更深的敬畏。总而言之,这本书的价值在于它不仅教你“怎么写”,更教你“为何而写”,以及“如何去感受”。

评分当我拿到《卫俊秀书法讲座》这本书时,内心是充满期待的。我一直认为,书法是中华民族的瑰宝,蕴含着深厚的文化底蕴,但现实中,真正能够领略其精髓的人并不多。我曾尝试过一些书法入门的书籍,但往往内容枯燥,理论晦涩,很快就失去了兴趣。然而,这本书给我带来了截然不同的体验。作者的语言非常朴实,却又不失深度。他将复杂的书法理论,拆解成一个个易于理解的单元,仿佛是一位经验丰富的老师,耐心地引导着每一个初学者。尤其让我印象深刻的是关于“笔锋的运用”这一章节。书中详尽地阐述了不同笔锋状态下,所产生的不同线条质感,以及如何通过对笔锋的精准控制,来达到或刚劲有力,或婉转流畅的艺术效果。作者还提供了大量的示范图例,让我能够直观地看到理论与实践的结合。我反复揣摩着这些图例,试图从中领悟到其中的奥妙。更重要的是,这本书并没有止步于技巧的传授,而是深入探讨了书法与中国传统哲学思想的联系。作者认为,书法不仅仅是书写,更是一种修行,一种与自我对话的方式。这种超越技法的升华,让我对书法的理解进入了一个新的层面。读完这本书,我感觉自己不仅仅是学会了如何握笔,更学会了如何去感受毛笔的触感,如何去理解墨的浓淡干湿,如何去体会线条的力量与韵律。这是一种全方位的提升,让我对未来的书法学习充满了信心。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有