具体描述

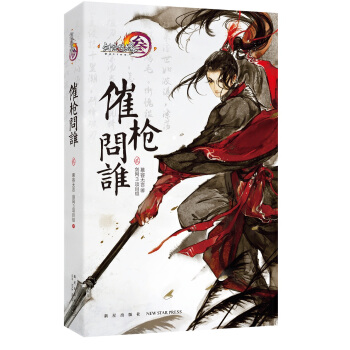

内容简介

此时正逢山笠祭,整个博多热闹非凡。一名刺客听说了在市长选举中大显身手的仁和加武士后,造访了此地。

来自北九州的危险男人猿渡为了寻找比自己更强大的对手,来到了博多。他和杀手咨询师新田以及活着的传说G·G都蠢蠢欲动。另一方面,齐藤的性命被人盯上,林宪明的调查对象又遇害了,前来救助他们的马场被卷入事件之中。而被华九会高额悬赏的仁和加武士又去向何方呢?

作者简介

木崎千秋:日本小说家,定居于日本福冈县,以本作获得第二十届电击小说大赛“大奖”,借此机会于Media Works文库出道。

目录

开球

第一局上半局

第一局下半局

第二局上半局

第二局下半局

第三局上半局

第三局下半局

第四局上半局

第四局下半局

第五局上半局

第五局下半局

第六局上半局

第六局下半局

第七局上半局

第七局下半局

第八局上半局

第八局下半局

第九局上半局

第九局下半局

加赛第十局上半局

加赛第十局下半局

加赛第十一局上半局

加赛第十一局下半局

加赛第十二局上半局

加赛第十二局下半局

采访比赛功臣

后记

精彩书摘

离开吹着空调的室内后,一股热浪扑面而来。六月底的福冈烈日炎炎,温度高得能把人蒸熟。尽管穿着T恤、短裤和穆勒鞋,林宪明没走几步还是热得直冒汗,双手提着的那一大堆东西也消耗着他的体力。

林宪明有点后悔买得太凶。他来运河选购夏天的衣服,试一件爱一件,犹豫了半天,最终全数买下,谁让他穿什么都合身呢?

走出运河后,不远处就是一座颜色刺眼的青蛙雕像,前方斑马线的信号灯正好变绿,伴随着放行的旋律,行人一拥而上。林宪明刚想紧跟他们的步伐,包里的手机就发出振动,他便一边走一边接起电话。

“你在哪里?”听筒里传来马场的声音。

“运河门口。”

“明太子买了吗?”

林宪明听完一惊。他差点忘了马场叫自己带明太子的事,要是真的空手而归,又得听马场唠叨了。

“你……”马场语气一变,“不会忘了吧?”

“怎么可能……”林宪明撒谎道,“我正准备去买。”

“你要让我等多久啊,快去快回。”

“烦死了,等半天都不行吗?”真是一个吃明太子上瘾的家伙,怎么不因食盐过多而早死呢?林宪明在心中暗骂。

“你还记得吧?要无添加色素、原味的,千万别买错……”

不等马场说完,林宪明便应了一声,然后挂断电话。

用户评价

这本书的叙事结构非常大胆,它似乎在刻意回避那些读者预设的期待,转而开辟了一条全新的、更具哲学意味的路径。我原以为会读到关于制作工艺的详尽解析,或者是一些秘籍的揭露,但作者似乎对“标准答案”不感兴趣。相反,他更热衷于探讨“为什么”——为什么是这种面条的韧性?为什么这种汤头必须用这种骨头熬制八个小时以上?而这些“为什么”的背后,引出的是一连串关于地域文化、气候变迁乃至人际关系的深刻思考。文字的密度非常高,需要反复品读才能捕捉到其中的深意。有几次我不得不停下来,合上书本,走到窗边,仔细思考作者抛出的那个关于“传承与创新”的悖论。其中有一章,专门讲述了某位老店主如何面对现代化的冲击,拒绝使用任何工业化替代品,坚守传统,即便这意味着收入的锐减,那种近乎固执的坚守,让我深思良久。这种对个体精神世界的挖掘,远超了一本美食读物的范畴,它更像是一部关于“坚守”的现代寓言。整体来看,这本书提供了一种高度精神化的阅读体验,对于寻求轻松消遣的读者来说,可能会觉得有些晦涩和沉重。

评分我必须承认,这本书的写作风格是极其“个人化”的,甚至有些任性,但这恰恰是它最大的魅力所在。作者似乎完全没有被“如何写一本畅销美食指南”的套路所束缚,完全跟着自己的心性走。我特别欣赏他那种对细节的执着,那种近乎偏执的记录方式。比如,描述一碗汤的色泽时,他会用上十几种不同的形容词,从琥珀色到焦糖色,再到微泛着油脂的乳白色,每一个词语都带着强烈的画面感,让你感觉那碗汤就摆在你的面前,热气腾腾。但这种极致的细节描写,有时也造成了一种阅读上的障碍,你得做好心理准备,迎接大段大段的感官轰炸。书中穿插了一些作者的个人回忆,比如童年时第一次吃到某种味道的冲击,那些片段处理得非常巧妙,它们不是简单的插叙,而是成为了理解作者当下探索精神的钥匙。这本书更像是作者与读者之间进行的一次漫长、深入的私密对话,他把自己的灵魂碎片洒在了字里行间。读完后,我感觉自己不只是读了一本书,更像是参与了一次漫长的、有点漫无边际的、但绝对值得的内心旅行。

评分天呐,这本书简直是美食探索的史诗!我完全沉浸在了那种寻味天下的感觉里。作者的笔触极其细腻,仿佛能透过文字闻到各种香料混合出的迷人气息。虽然我期待的是一场关于拉面的深度剖析,但这本书带给我的远不止于此。它更像是一本游记,但又不仅仅是游记。作者似乎总能在最不经意的地方,捕捉到那种触动人心的瞬间。比如,描述那位在深夜街角,佝偻着身子,却用最专注的眼神揉面的老师傅,那种对手艺近乎苛求的执着,被描绘得淋漓尽致,让我手心都微微出汗,恨不得马上飞到那个地方亲眼目睹。书中对不同地域风土人情的刻画也十分到位,那种地方特有的生活节奏和饮食习惯,被作者用一种近乎诗意的语言串联起来,读起来毫不费力,却又回味无穷。我尤其喜欢其中关于“时间”在食物中所扮演的角色,一些看似简单的烹饪步骤,背后蕴含的却是几代人的经验积累和对火候的精准把握,那种厚重的历史感,让人对食物肃然起敬。这本书的节奏感非常好,时而激昂,时而沉静,像一首精心编排的交响乐,每一个音符都恰到好处。看完之后,我的味蕾仿佛被重新唤醒了,对日常的每一餐都充满了好奇心和敬畏感。

评分这本书的语言风格非常古典,带着一种旧式文人的优雅和克制,但骨子里却流淌着现代人的疏离感。作者的遣词造句考究,很少使用口语化的表达,使得整本书读起来就像在品尝一壶陈年的老茶,入口微涩,回甘绵长。它不像市面上那些充满激情和煽动性的美食评论,反而是一种近乎冷静的、抽离的观察。这种疏离感,反而让情感的爆发点更加震撼。当作者终于在结尾处,用极其简洁的几句话表达了他对某一种味道的最终定义时,那种情感的冲击力是压倒性的,因为它来之不易,是通过前面三百页的层层铺垫和理性分析才最终抵达的。书中引用的典故和文化背景知识非常丰富,对于非专业读者来说,可能需要时不时地停下来查阅一下,但这种知识的“密度”,恰恰是本书的价值所在。它不仅满足了口腹之欲的想象,更满足了智识上的求索。总而言之,这是一部需要静下心来,带着敬畏之心去阅读的作品,它带给读者的,是一种关于“美与时间”的永恒命题的思考。

评分这本书的结构安排,简直是一场精妙的迷宫设计。你以为你已经摸到了核心,正要深入探索时,作者又突然用一个看似不相关的岔路把你引向了完全不同的领域。我本以为这是一本聚焦于具体菜肴的解析,但实际上,它更像是一部关于“孤寂”和“陪伴”的散文集,食物只是一个载体,一个媒介。书中有大量的留白,很多地方作者只是抛出一个场景或者一个对话片段,然后就戛然而止,把解释和感悟的空间完全留给了读者自己去填补。这种“留白”的处理,在我看来是相当高明的,它迫使读者不再是被动的接受者,而是主动的参与者,需要用自己的生活经验去解码这些文字。比如,书中描绘了一位常年独自经营小店的老人,他的生活似乎只有制作食物和等待顾客,那种寂静的氛围被渲染得令人心悸。这种对边缘人物和日常寂寥的关注,让我对“匠人精神”有了更深层次的理解——那不仅仅是技艺上的精湛,更是对某种生活方式的彻底献祭。这本书不追求宏大叙事,它蹲下身子,关注那些最微小、最容易被忽略的瞬间,却能从中挖掘出宇宙般的深邃。

评分我永远喜欢林宪明.jpg

评分好书不多说,超值划算!!

评分好书不多说,超值划算!!

评分非常好,好,物流很快,书正品

评分此用户未填写评价内容

评分我永远喜欢林宪明.jpg

评分活动买的便宜,是正版哈哈哈哈

评分此用户未填写评价内容

评分好书不多说,超值划算!!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有