具体描述

内容简介

本书是青年书法家秦光明用将近十年的工夫,查阅百余种唐诗类、古文字类专著,择取《全唐诗》之精华,大体依诗人出生先后为序,用金文精心书写180作位诗人的作品1300多首,在此基础上,先期已整理62位诗人共计300首作品。并从学术源头出发,撰写《关于篆书唐诗用字的几点说明》一文,对唐诗用字、篆书用字、以及书法创作中一些极易混淆的字作了详细的辩正。通观本书,正文金文古雅,释文小楷端庄;选诗严谨,用字准确。

作者简介

秦光明,1975年生于湖南衡东;师从陈初生教授治古文字学十余载,专攻金文书法、古典诗词;现为广东省书法家协会会员、广东司法行政文联会员、广州市书法协会会员。

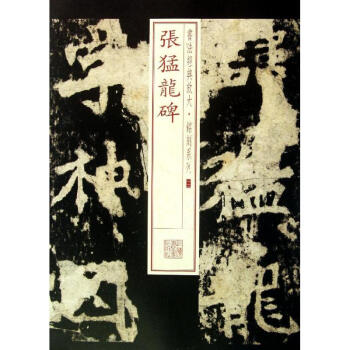

内页插图

目录

用户评价

说实话,我之前以为自己对唐诗已经很熟悉了,各种版本的唐诗集也看过不少。但是,这本《秦光明篆书唐诗》的出现,完全刷新了我对唐诗的认知。我一直觉得,书法和文学是两种截然不同的艺术形式,然而,在这本书里,它们完美地融合在了一起,产生了一种奇妙的化学反应。秦光明先生的篆书,简直是一种视觉的盛宴。我以前对篆书的印象,就是那种很古老、很复杂,但又有点难懂的字体。可秦光明先生的篆书,既保留了篆书的古朴韵味,又充满了现代的艺术美感。我喜欢看他写那些描绘自然景色的诗句,比如“孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流”,那些流畅而富有力量的线条,仿佛就把那浩渺的长江和远去的孤帆呈现在了我的眼前。我还会花很长时间去欣赏每一个字的结构,去感受笔画之间的呼应和变化。有时候,我甚至觉得,即使不认识其中的一些字,光看这书法,就已经是一种享受了。而且,这本书对唐诗的选择也很有代表性,都是那些流传千古的名篇。当我将这些熟悉的诗句,置于秦光明先生精美的篆书之下时,我感觉自己对诗句的理解又深刻了一层。那些诗句中的情感,仿佛通过书法的形态,得到了更直接、更生动的表达。我还会尝试着去临摹几笔,虽然写得不像,但这个过程让我更加体会到了汉字的魅力和书法的趣味。这本书让我意识到,原来唐诗还可以这样阅读,这样欣赏。

评分这本《秦光明篆书唐诗》简直是我的近期最爱,我最近一直在思考,为什么这本看起来似乎“不那么寻常”的书,会给我带来如此深沉的触动。首先,它的封面设计就非常有讲究,那种古朴典雅的墨色,配合着内敛的光泽,瞬间就将人拉入了一种沉静的艺术氛围。打开书,映入眼帘的是秦光明先生那遒劲有力的篆书,每一笔都像是饱含着千年的故事,又带着一种独属于当代的生命力。我作为一个对书法尤其是篆书不太专业的读者,一开始可能只是带着“看看热闹”的心态,但随着阅读的深入,我发现自己完全被吸引住了。秦光明先生的篆书,并非是那种刻板的、难以辨认的古文字,而是经过了巧妙的艺术加工,在保留了篆书古朴神韵的同时,又增添了流畅的线条和灵动的章法。当那些熟悉的唐诗,例如李白的《静夜思》、杜甫的《春望》、白居易的《长恨歌》等等,以这样一种独特的视觉形式呈现出来时,仿佛有了全新的生命。我甚至会花上很长的时间,去揣摩每一笔的起承转合,去感受字里行间蕴含的情感。这种“慢阅读”的过程,让我更加深入地理解了诗歌的意境,也让我对书法艺术有了更深的敬畏。我甚至会拿纸笔,尝试着临摹几笔,虽然远不能及,但这个过程本身就充满了乐趣,也让我对文字的结构、笔画的运用有了更直观的认识。而且,书中对唐诗的选择也相当有代表性,涵盖了唐朝诗歌的几个重要时期和风格,既有豪放飘逸的浪漫主义,也有沉郁顿挫的现实主义,这使得整本书的文化内涵更加丰富。这不仅仅是一本唐诗集,更像是一场穿越时空的艺术对话,让我体验到了文字、书法与情感的完美融合。我经常在深夜,点上一盏昏黄的灯,翻开这本书,在秦光明先生的笔下,与那些伟大的灵魂进行一场无声的交流。

评分这本《秦光明篆书唐诗》的出现,对我而言,更像是一种意外的惊喜,一种艺术的洗礼。我通常的阅读习惯是偏向于文字本身,对于书法艺术的涉猎并不算深,所以起初拿到这本书时,我更多的是抱着一种“尝试”的心态。然而,这本书的魅力,却让我越陷越深。首先,它不仅仅是一本提供唐诗文本的读物,而是一次视觉与精神的双重享受。秦光明先生的篆书,有一种独特的力量,它能够将抽象的文字,赋予具象的生命。我常常会盯着一页,仔细端详那些盘旋、勾连的笔画,仿佛能从中看到古人在创作时的心境。尤其是一些描绘自然风光的诗歌,比如“大漠孤烟直,长河落日圆”,在秦光明先生的笔下,那些线条的勾勒,仿佛真的将那广阔的边塞景象展现在了我的眼前,苍凉而壮美。我还会对照着诗句,去体会书法与文字所传递的情感,这种“意境合一”的阅读体验,是我前所未有的。比如,当读到李煜的亡国之痛时,那些字里行间的沉郁顿挫,就仿佛是李煜本人在低声啜泣。这本书不仅仅是让我“读”唐诗,更是让我“看”唐诗,让我通过书法这一独特的视角,去重新理解和感受这些千古名篇。我还发现,这本书的装帧和用纸都非常考究,每一页都散发着淡淡的书香,这种仪式感,让阅读的过程更加神圣和专注。我甚至会将书中的几页,装裱起来,挂在书房,让这份艺术的灵动,长久地陪伴着我。

评分我最近在阅读《秦光明篆书唐诗》这本书,不得不说,这真是一次非常特别的阅读体验。我一直都喜欢唐诗,也收藏了不少唐诗集,但这本书,带给我的感受是前所未有的。首先,这本书的封面设计就非常吸引人,一种古朴典雅的风格,瞬间就让人对书的内容产生了好奇。而打开书,看到秦光明先生的篆书时,我更是被深深地吸引住了。我之前对篆书的了解不多,但秦光明先生的篆书,却有着一种独特的魅力。那些线条,既有古朴的韵味,又充满了现代的艺术感。我尤其喜欢看他写那些描绘自然风光的诗句,比如“日出江花红胜火,春来江水绿如蓝”,那些流畅而富有力量的笔画,仿佛就把那生机勃勃的景象展现在了我的眼前。我还会花很多时间去欣赏每一个字的结构,去感受笔画的起承转合。有时候,我甚至会觉得,光看这些书法,本身就是一种享受,一种视觉的盛宴。而且,这本书对唐诗的选择也非常有代表性,都是一些脍炙人口的经典之作。当我将熟悉的诗句,置于秦光明先生精美的篆书之下时,我感觉自己对诗句的理解又深刻了一层。那些诗句中的情感,仿佛通过书法的形态,得到了更直接、更生动的表达。我还会尝试着去临摹其中的一些字,虽然写得不像,但这个过程让我更加体会到了汉字的结构之美和书法的韵律之妙。这本书,不只是一本唐诗集,更是一件艺术品,它让我感受到了文字的力量,书法的魅力,以及中国传统文化的博大精深。

评分我不得不说,自从我入手了这本《秦光明篆书唐诗》,我家里书架上那些“光看书名就知道内容”的书籍,瞬间就显得黯然失色了。这本书带给我的惊喜,远远超出了我对“一本唐诗集”的预期。首先,它的装帧就有一种“值得珍藏”的仪式感,厚实的纸张,精致的印刷,拿在手里沉甸甸的,一看就是花了大工夫的。最吸引我的,当然是秦光明先生的篆书。我承认,在此之前,我对篆书的了解仅限于“看起来很古老、很神秘”。但是,当我看这本《秦光明篆书唐诗》的时候,我才真正体会到什么叫做“见字如面”。那些盘绕、回转、起伏的笔画,带着一种别样的韵律感。我尤其喜欢看那些描绘自然景物的诗句,比如描写山川、江河、花草的,在秦光明先生的篆书笔下,仿佛那些景物也活了起来,线条的曲折蜿蜒,正如山峦的起伏;笔画的轻重缓急,又如水流的奔腾或静谧。我曾经花了好几个小时,只是盯着一首诗,去欣赏那些文字本身的美感,甚至觉得,即使不懂诗句的意思,光看这书法,就已经是一种享受了。当然,我并非不懂诗,这些唐诗都是耳熟能详的佳作,但经过秦光明先生这样独特的演绎,我感觉自己对诗句的理解又加深了一层。尤其是那些表达离愁别绪、家国情怀的诗篇,在篆书的古朴厚重之下,更显得情感深沉,耐人寻味。我还会时不时地拿出手机,拍下几页,发给我的朋友们,他们也都惊叹不已,纷纷表示要来我这里“一睹为快”。这本书不仅满足了我对唐诗的喜爱,更让我对中国传统书法艺术产生了浓厚的兴趣,这是一种潜移默化的影响,让我开始主动去了解篆书的历史,去认识更多的书法家。

评分说实话,《秦光明篆书唐诗》这本书,给我的阅读体验带来了前所未有的新鲜感。我一直是个很喜欢读唐诗的人,也收藏了不少不同版本的唐诗集,但这本书的出现,彻底颠覆了我以往的认知。首先,从装帧上看,这本书就透着一股“不一般”的气息,那种低调的奢华,恰到好处的复古感,让我第一眼就心生喜爱。然后,当我翻开书页,看到秦光明先生的篆书时,我更是被深深地震撼了。我平时对书法了解不多,但秦光明先生的篆书,却有着一种莫名的吸引力。那些笔画,时而苍劲有力,时而婉转流畅,仿佛一位技艺精湛的舞者,在纸上翩翩起舞。我花了很多时间去欣赏每一首诗的字体,试图去理解秦光明先生是如何将诗句的意境通过书法来传达的。比如,我注意到,当诗句描绘壮阔景象时,字体的结构往往显得更加开阔、大气;而当表达细腻情感时,笔画又会变得更加精致、婉约。这种“意随笔动”的神来之笔,让我觉得非常惊艳。而且,书中对唐诗的选择也很有考究,都是一些脍炙人口的经典之作,但我通过这本书,仿佛重新认识了这些熟悉的诗句。尤其是当我将诗句与书法结合起来品读时,会有一种全新的感悟。我甚至会对着书中的字体,模仿着去写,虽然写得歪歪扭扭,但这个过程让我更加体会到了汉字的结构之美和书法的韵律之妙。这本书不只是一本唐诗集,更是一件艺术品,它让我感受到了文字的美,书法的妙,以及古代诗人的智慧和情怀。

评分坦白讲,当我第一次拿到《秦光明篆书唐诗》这本书的时候,我内心是有些许忐忑的,因为我对篆书的了解实在是太有限了,总担心自己无法真正欣赏到书中的精髓。然而,事实证明,我的担忧是多余的。秦光明先生的篆书,就像一把温柔的钥匙,悄悄地打开了我通往古老诗歌世界的大门。这本书的排版设计非常人性化,既有大篇幅的书法展示,也清晰地标注了每首诗的作者和标题,甚至我还惊喜地发现,书的最后附有一些对篆书的简要介绍,这对于像我这样的初学者来说,简直是福音。在阅读过程中,我发现自己逐渐能够从那些看似复杂的线条中,辨认出熟悉的汉字,并从中体会到诗句的意境。例如,当看到描写边塞风光的诗句时,那些雄浑、有力的笔画,就仿佛展现出刀光剑影、金戈铁马的壮阔景象;而当读到抒发闺怨的诗篇时,舒缓、柔美的线条,又恰如其分地传达出女子内心的哀婉与思念。秦光明先生的篆书,并非一味地追求古朴,而是融入了现代的审美情趣,使得整本书既有历史的厚重感,又不失艺术的活力。我还会特别留意诗句与书法风格的契合度,有时候,作者的情感似乎与字体的笔势达到了某种默契,让人读来倍感熨帖。这本书让我意识到,原来唐诗并不仅仅是文字的组合,它还可以是一种视觉的艺术,一种情感的表达,一种跨越时空的对话。我常常在阅读时,想象着秦光明先生提笔挥毫的场景,他一定是对唐诗有着深刻的理解和热爱,才能将文字的情感如此生动地呈现在纸上。

评分自从我入手了《秦光明篆书唐诗》这本宝藏,我的阅读生活可以说是焕然一新。我一直以为,一本唐诗集无非就是文字的罗列,最多在注释和选诗上有所不同。但是,这本书,彻底打破了我的固有印象。秦光明先生的篆书,简直是一种魔术,它让那些熟悉的唐诗,焕发出了前所未有的光彩。我之前对篆书的了解,仅限于“好看但看不懂”。然而,秦光明先生的篆书,在保留了篆书本身的艺术魅力的同时,又非常注重文字的可识性。我能够很清晰地辨认出诗句中的每一个字,并从中体会到文字本身所蕴含的韵律美。我特别喜欢看他写那些描写自然风光的诗句,比如“月落乌啼霜满天,江枫渔火对愁眠”,那些蜿蜒的笔画,仿佛就是那静谧的江面,闪烁的渔火,和弥漫的愁绪。这种“视听结合”的阅读体验,让我觉得非常新奇和享受。我还会花很长时间,去欣赏每一页的章法布局,去感受秦光明先生是如何将文字的疏密、大小、轻重巧妙地组织起来的。这不仅仅是书法的技艺,更是一种对诗歌意境的深刻理解和艺术化的再创作。这本书也让我对唐诗的理解更加深入。当我将熟悉的诗句,置于秦光明先生精美的篆书之下时,我仿佛能够感受到诗人当时的情感,领略到诗句背后更深层次的含义。这本书,不只是一本书,更是一件艺术品,它让我感受到了文字的力量,书法的魅力,以及中国传统文化的博大精深。

评分我必须承认,《秦光明篆书唐诗》这本书,在我打开之前,我对它所能带给我的惊喜程度,其实是持保留态度的。我是一个喜欢文学的人,对唐诗更是情有独钟,但对于书法,特别是篆书,我一直保持着一种“远观”的态度,总觉得它过于古奥,难以亲近。然而,这本书,却以一种近乎奇迹的方式,将我拉近了书法艺术的世界。秦光明先生的篆书,并非是那种冰冷、刻板的复制,而是充满了生命力和艺术感染力。我尤其喜欢他处理那些描绘战争场面或壮丽景色的诗句时,那些笔画的遒劲、字体的开阔,仿佛都能听到战鼓雷鸣,看到山河壮丽。而当诗句描绘细腻情感时,比如相思、离别,字体的线条又会变得婉转、悠长,充满了难以言说的愁绪。这种“因诗赋形”的创作方式,让我觉得秦光明先生不仅仅是在抄写诗歌,他更是在用书法“解读”诗歌。我还会反复阅读同一首诗,从不同的角度去欣赏它的书法之美,有时候,我甚至会觉得,自己通过秦光明先生的笔触,能够触摸到唐代诗人当时的心境。这本书的纸张和印刷也做得非常好,那种沉甸甸的质感,散发着淡淡的墨香,每一次翻阅,都像是一种对古老文化的致敬。我还会时不时地拿出这本书,给我的朋友们看,他们也都惊叹不已,纷纷表示要收藏一本。这本书,让我重新认识了唐诗,也让我对中国传统艺术产生了更深的敬畏。

评分我想,很多人可能会和我一样,对《秦光明篆书唐诗》这本书,最初的吸引力,可能源于它本身就自带的“古韵”和“艺术感”。我本身就对古籍和艺术品有着浓厚的兴趣,所以,当我在书店看到这本书时,我几乎是立刻就被它吸引住了。翻开书页,秦光明先生的篆书,简直就像一幅幅流动的画卷,展现在我眼前。我一直觉得,书法,尤其是篆书,是一种能够直击人心的艺术。秦光明先生的笔下,那些遒劲而富有韵律感的线条,仿佛能够诉说出千年的故事。我喜欢看他写那些描绘山水、田园的诗句,那些字体的结构,就如同山峦起伏,水流潺潺,充满了自然的灵动和野趣。而当诗句表达离愁别绪时,字体的笔画又会变得更加柔美、缠绵,带着一种难以言喻的忧伤。我还会反复地品味每一页,去感受秦光明先生是如何将文字的形、神、意巧妙地结合在一起的。这种“意境相通”的艺术体验,让我觉得非常愉悦。我还发现,这本书的编排也非常用心,除了精美的书法之外,还配有清晰的诗句原文,这对于我这样想深入了解诗歌内容的人来说,非常方便。我甚至会将书中的几页,当作艺术品来欣赏,有时候,我也会尝试着去临摹其中的一些字,虽然很难写出神韵,但这个过程本身就充满了乐趣,也让我对汉字的结构和书法的美感有了更深的认识。这本书,让我感受到了文字不仅仅是记录的工具,更是传递情感、表达思想的艺术载体。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有