具体描述

基本信息

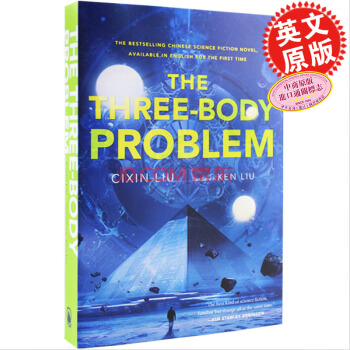

书号:9780553213744

作者:Theodore Dreiser

版本:1

出版日期:1982-01-01 00:00:00

出版社:Random House US

用户评价

说实话,这本书的阅读体验是相当“沉重”的,但这种沉重却带着一种难以言喻的真实感。作者对于人物内心世界的挖掘,简直达到了“病态”的精准。我特别欣赏他对主角内心矛盾的描绘,那种渴望被爱、渴望安稳,却又无法抗拒物质诱惑的拉扯,写得极其真实可信。你会发现,书中的人物并非脸谱化的好人或坏人,他们都在各自的困境中努力求生,用他们认为最有效的方式。读完后,我花了很长时间才从那种气氛中抽离出来。它迫使你去审视自己对于成功和幸福的定义,以及在现实压力面前,人性的弹性究竟有多大。这本书像是一部慢镜头纪录片,记录了一个灵魂如何在欲望的驱使下,慢慢被磨损、被重塑的过程。那种细节的积累,最终汇集成一股强大的情感洪流,直击人心最柔软的部分。

评分这本书给我的整体感觉是“冷峻的史诗感”。它捕捉到了一个时代的精神内核,那种蓬勃的野心与随之而来的道德腐蚀之间的张力,被展现得淋漓尽致。作者对环境的描写,尤其是对城市环境如何反作用于人物性格的塑造,简直是教科书级别的范例。你会清晰地看到,华丽的街景背后,隐藏着多少不为人知的辛酸和妥协。这本书的语言有一种古典的厚重感,即便在描述最现代的都市生活时,也带着一种历史的质感。我尤其欣赏它没有提供任何廉价的救赎。主角的最终归宿,与其说是失败,不如说是对现实的一种无奈的“适应”或“沉降”。这种不加美化的真实,是这本书能够穿越时间,至今依然震撼人心的根本原因。它不是让你感到快乐,而是让你感到“明白”了什么。

评分这本书的魅力,很大程度上来源于它对那个特定历史时期社会图景的宏大书写。它不仅仅是一个女性的成长故事,更是一部关于城市化进程中,道德与物质之间永恒拉锯战的社会切片。作者的笔触冷静得近乎冷酷,他似乎并不急于对任何角色的选择做出评判,而是将他们置于那个特定的社会结构和经济压力之下,让他们自然而然地做出选择。这种客观叙事的手法,反而让读者获得了更大的思考空间。我反复思考书中那些关于“机会”与“代价”的辩证关系,到底什么是真正的成功?是物质的丰裕,还是精神的完整?阅读的后期,那种宿命论的悲剧色彩愈发浓厚,仿佛所有个体命运的挣扎,最终都会被时代的大潮所吞没,只留下无声的叹息。这本书的文字功底扎实得令人赞叹,即便是翻译过来的版本,依然能感受到其内在的韵律和力量。

评分这本书的封面设计真是直击人心,那种略带褪色的复古感,仿佛一下子就能把我带回到那个喧嚣又迷茫的芝加哥街头。初读时,我被作者对细节的描摹深深吸引,那种对于社会底层人物微妙心理活动的刻画,细腻得让人不寒而栗。它不是那种简单的道德说教,而更像是一面冰冷的镜子,映照出一个人在追逐“美国梦”过程中,所付出的沉重代价。我尤其喜欢作者处理时间流逝的方式,那种不疾不徐,却又让人清晰地感受到主角心境的巨大转变,从一个天真烂漫的乡下女孩,到最终在都市洪流中挣扎求生的复杂个体,每一步都充满了宿命的悲凉。全书的节奏把控得极佳,阅读过程中,你总有一种强烈的冲动想要知道她下一步会怎么做,但同时又隐隐预感到,无论怎么做,似乎都逃不开某种既定的结局。那种压抑感,比起直接的冲突描写,更具穿透力。

评分这本书的结构布局非常巧妙,它巧妙地在宏大的都市景观和微小的个人情感之间做切换。每次当主角似乎找到了一丝喘息之机时,作者总能精准地抛出一个新的考验,让你明白在这个社会里,安宁是多么短暂和奢侈。我非常佩服作者驾驭多条叙事线的功力,即便人物众多,关系复杂,但始终主线清晰,目标明确——那就是展示个体在社会机器下的无力感。它的叙事风格非常克制,很少使用夸张的形容词,但正是这种冷静的白描,反而增强了故事的冲击力。读到后半部分,我甚至产生了一种强烈的代入感,仿佛我就是那个在寒风中瑟瑟发抖,却又不得不继续前行的观察者。这本书的价值,在于它提供了一种反思的视角,让我们跳出现代的眼光,去理解那个时代个体所承受的道德重负。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有