具体描述

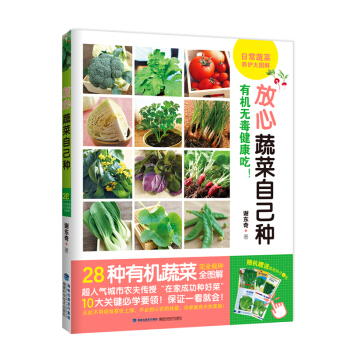

内容简介

弥勒从古印度来到中国后,成了中国式的大肚布袋弥勒。人们对这尊袒胸露腹、善眉乐目、笑口永开、携带布袋的大肚弥勒寄予无限的信任和期望,把他当成中国的“吉祥物”,代表了中华民族宽容、和善、智慧、幽默、快乐的精神。在当今创建“和谐”社会的环境中,弥勒的造像更有特殊的意义。本书由工艺美术大师徐华铛先生撰文。书中包含运用泥塑、彩塑、木雕、陶艺等表现形式展示的绝美彩色作品图片200于幅,风格多样、形式多样,均有较高艺术造诣。适合广大消费者阅读,收藏。

目录

前言/序言

用户评价

在书架上发现《中国传统形象图说:弥勒》这本书,便被它所散发出的独特气质所吸引。我一直认为,经典的文化符号往往蕴含着民族的精神基因,而弥勒佛无疑是其中一个极其重要的代表。他的形象,从早期的佛传故事到后来的世俗化演变,都深刻地反映了中国社会文化的变迁。这本书的“图说”形式,对我来说具有极大的吸引力,因为我深信,图像的直观性远胜于纯粹的文字描述。我渴望通过书中精美的插画,去探索弥勒佛形象的多样性,了解他在不同地域、不同艺术形式下的独特表达。例如,那些唐代石窟中的壁画,是如何描绘弥勒佛的庄严与慈悲?宋元时期的木雕造像,又如何展现他那豁达开朗的笑容?甚至在一些民间艺术作品中,弥勒佛的形象会以怎样的趣味性方式出现?更重要的是,我希望这本书能够超越简单的图像展示,深入挖掘这些图像背后所承载的文化意义和历史背景。它们是如何在漫长的岁月中,与中国人的信仰、生活、审美紧密结合,成为一种独特的文化符号?我期待着,通过这本书,能够获得一次深入的视觉和精神的双重体验,去理解弥勒佛形象在中国文化土壤中的生长与演变。

评分我一直对中国传统文化中的“佛”形象有着特别的情感,而弥勒佛的形象更是其中最富有亲和力和感染力的一种。他那“大肚能容,笑口常开”的豁达姿态,似乎总是能化解生活中的烦恼,带来一份宁静和希望。这本书《中国传统形象图说:弥勒》的出现,正是我一直寻找的。我对于“图说”这种形式非常看重,因为它能将抽象的文化概念以具象化的方式呈现出来。我希望通过书中大量的图像,能够看到弥勒佛形象在不同历史时期、不同艺术媒介中的演变轨迹。例如,早期佛教艺术中的弥勒佛,与后来中国本土化、世俗化后的弥勒佛,在造型、神态、服饰等方面会有怎样的差异?这些差异又反映了怎样的社会文化变迁?我更期待的是,书中能够不仅仅停留在图像的展示,而是能够对这些图像进行深入的解读,挖掘其背后所蕴含的宗教意义、哲学思想以及当时的社会生活风貌。这本书能否帮助我理解,为什么弥勒佛在中国文化中会获得如此广泛的认同和喜爱?我渴望通过这本书,获得一次视觉与心灵的双重洗礼,更深刻地理解这位“未来佛”所代表的东方智慧和人文精神。

评分当我拿起《中国传统形象图说:弥勒》这本书,仿佛打开了一扇通往古老智慧的门。我对中国传统文化中的具象化表达有着浓厚的兴趣,尤其是那些承载着丰富寓意的形象。弥勒佛,以其独特的“大肚能容、笑口常开”的形象,在中国民间传播甚广,寄托了人们对美好生活的向往和对世事圆融的期盼。这本书的“图说”形式,正是我所欣赏的学习方式,它通过图像的直观呈现,让我们能够更清晰地感知和理解文化的内涵。我迫切地想通过书中精美的图画,去探索弥勒佛形象在不同朝代、不同地域、不同艺术形式下的多样化表现。从石窟壁画的庄严神秘,到木雕造像的生动传神,再到民间艺术的写意趣味,每一种形式都可能折射出当时社会的信仰、审美和生活方式。我尤其期待书中能对这些图像进行深入的解读,揭示其背后所蕴含的宗教意义、哲学理念以及历史文化背景。这本书是否能帮助我理解,为什么弥勒佛的形象在中国文化中会如此深入人心?我希望通过它,能够更直观、更深刻地感受到弥勒佛形象的演变和发展,以及它在中国文化中所扮演的重要角色。

评分当我在书店偶然看到《中国传统形象图说:弥勒》这本书时,立刻被它所吸引。我一直对中国传统文化中那些充满象征意义的形象抱有浓厚的兴趣,而弥勒佛无疑是其中一个极为重要的符号。他那代表着包容、乐观和福气的形象,在中国社会中有着广泛的传播和深厚的群众基础。这本书的“图说”形式,正是让我感到兴奋的,因为它意味着能够通过丰富的视觉元素来理解和感悟文化。我希望这本书能够收录大量高质量的弥勒佛图像,涵盖不同朝代、不同地域、不同艺术风格的作品,例如石窟寺的壁画、木雕石刻、民间绘画等,全方位地展示弥勒佛形象的多样性。更重要的是,我期望书中能提供深入的文字解读,解释这些图像背后的文化内涵、宗教寓意以及历史背景。这些图像是如何演变的?它们又如何反映了不同时期人们的精神追求和审美趣味?我希望能通过这本书,不仅欣赏到精美的艺术作品,更能获得对弥勒佛在中国文化中扮演角色的深刻理解,感受这份古老智慧的魅力。

评分翻开这本书,仿佛置身于一个充满古韵的艺术殿堂,弥勒佛的形象在书页间徐徐展开,让我深深着迷。我一直认为,艺术是承载文化最直接、最生动的载体,而弥勒佛的形象,无疑是中国传统艺术中一个极为重要的组成部分。这本书的图说形式,恰恰提供了一个绝佳的视角,让我们能够通过视觉的冲击,去感受弥勒佛在不同时代、不同地域、不同艺术形式下的多样呈现。从石窟壁画的庄严,到木雕造像的生动,再到民间绘画的写意,每一种表现形式都凝聚了匠人的心血和时代的审美。我尤其对书中那些年代久远的图像感到好奇,它们是如何在漫长的历史长河中被保存下来,又如何传递出当时人们的精神信仰和对美好生活的向往?我迫切地想了解,那些看似简单的笔触和色彩背后,是否隐藏着更为深刻的哲学思考和宗教寓意?这本书的叙述方式,能否将这些复杂的概念以一种易于理解的方式呈现出来?我期待着,通过这本书,能够更清晰地梳理出弥勒佛形象在中国艺术史上的发展脉络,以及其在不同文化圈层中的传播和演变,让这份古老的艺术瑰宝,在我们心中焕发出新的光彩。

评分在浩瀚的中国传统文化宝库中,弥勒佛的形象无疑是其中一颗璀璨的明珠。这本书《中国传统形象图说:弥勒》的名字,立刻就吸引了我,因为它承诺了一种直观、形象的学习方式,这正是我所追求的。我一直相信,最深刻的文化理解,往往来自于对视觉符号的细致观察和深入解读。弥勒佛那标志性的笑脸和丰满的身躯,早已成为了一种象征,代表着包容、乐观与福气。我非常期待这本书能够汇集大量精美的图像,展现弥勒佛在不同历史时期、不同艺术媒介中的丰富形象。例如,唐代的壁画如何描绘他的庄严,宋代的雕塑如何展现他的慈祥,民间剪纸又如何赋予他灵动的生命力?更重要的是,我希望这本书不仅仅停留在“图”的层面,而是能够提供深刻的“说”,即对这些图像进行详尽的解读。这些图像背后蕴含着怎样的宗教寓意?它们如何体现了当时社会的哲学思想和审美情趣?它们是如何在中国这片土地上生根发芽,并与本土文化相融合的?我渴望通过这本书,获得一次穿越时空的文化之旅,去深入理解弥勒佛形象在中国文化中的发展脉络及其 enduring appeal。

评分初见《中国传统形象图说:弥勒》这本书,便被其书名所吸引。我一直认为,中国传统文化中的许多象征符号,都蕴含着深刻的哲学智慧和民族精神。而弥勒佛,以其特有的慈悲、豁达与乐观形象,在中国民间深入人心,成为一种重要的文化符号。这本书的“图说”形式,对我而言具有极大的价值。我渴望通过书中丰富的视觉资料,去观察和理解弥勒佛形象在不同时代、不同地域、不同艺术流派中的多样化呈现。从敦煌壁画的壁画,到石窟雕塑,再到文人画中的水墨写意,甚至到民间的年画、剪纸,每一种艺术形式都能折射出弥勒佛形象的演变和发展。我特别关注的是,这些图像的细节之处,如佛陀的姿态、表情、手印,以及其周围的环境和道具,是否都蕴含着特定的寓意?这些寓意又是如何随着历史的进程而发生演变和转化的?我希望这本书能够超越简单的图像鉴赏,深入解读这些图像背后的文化内涵、宗教象征以及当时的社会审美取向。通过这本书,我希望能更全面、更深入地理解弥勒佛这一形象在中国文化语境下的独特魅力及其历史演变,从而更深刻地体悟中华文化的博大精深。

评分这本书的名字让我眼前一亮——《中国传统形象图说:弥勒》。作为一名对中国民间信仰和传统文化有着浓厚兴趣的读者,弥勒佛的形象一直是我关注的焦点之一。他那乐观豁达、无忧无虑的形象,在中国社会中拥有着广泛的群众基础,也寄托了人们对于幸福、吉祥、包容的普遍期望。这本书的“图说”形式,预示着它将以图像为主要载体,辅以文字解读,这正是我所期待的学习方式。我希望通过书中丰富的图像,能够直观地感受到弥勒佛形象在不同地域、不同时期、不同艺术风格下的演变过程。例如,在寺庙建筑中,弥勒佛的雕塑有哪些独特的造型和意义?在民间剪纸、年画等艺术品中,弥勒佛的形象又呈现出怎样的特征?更重要的是,我希望这本书能够深入剖析这些图像背后的文化内涵,解释它们是如何反映中国人的哲学观念、社会心理和审美趣味的。我期待这本书能为我打开一扇理解中国传统文化深层结构的窗户,让我不仅仅看到弥勒佛的“形”,更能理解其“神”,感悟这份古老智慧的魅力。

评分我对中国传统文化中的神灵形象一直充满好奇,而弥勒佛的形象尤其给我留下深刻印象。他那“大肚能容,笑口常开”的独特气质,似乎总能传递出一种豁达与温暖。这本书《中国传统形象图说:弥勒》的封面设计就充满了艺术感,让我对书中的内容充满了期待。我一直认为,“图说”是一种极佳的文化解读方式,它能够将抽象的概念以直观生动的方式呈现出来。我希望这本书能够汇集各种形式的弥勒佛图像,从宏伟的寺庙壁画、精美的造像,到富有民间特色的剪纸、年画,多角度地展示弥勒佛形象的多样性。我更期待的是,书中能够对这些图像进行深入的解读,解释它们在不同历史时期、不同地域所呈现出的细微差异,以及这些差异背后所反映的文化、宗教和社会因素。例如,早期的弥勒佛形象与后来的世俗化形象有何不同?这些变化又如何体现了中国社会文化的变迁?我希望能通过这本书,不仅看到弥勒佛的“形”,更能理解其“神”,深入体悟这位“未来佛”在中国文化中所承载的深厚意义。

评分这本书的封面设计就带着一种沉静而温暖的力量,柔和的色彩和精致的插图,让人一眼便能感受到弥勒佛慈悲祥和的气质。我一直对中国传统文化中的“佛”形象抱有浓厚的兴趣,而弥勒佛的形象更是其中极具代表性的一种。他那大肚能容、笑口常开的姿态,似乎能包容世间一切的烦恼与不如意。拿到这本书,我首先被精美的插画所吸引,每一幅图都仿佛带着历史的温度,栩栩如生。看着这些图像,我不禁开始思考,在不同的历史时期,人们是如何将对弥勒佛的信仰和期盼寄托在这些形象之中的?书中的图说部分,不仅仅是简单的图像展示,更像是打开了一扇通往古老智慧的大门。我尤其关注那些细节的处理,例如佛陀的衣褶、手势,以及围绕在他身边的各种象征物,这些究竟蕴含着怎样的象征意义?它们是如何随着时间的推移而演变的?我希望能在这本书中找到答案,深入理解弥勒佛这一形象在中国文化语境下的丰富内涵和多重解读。对于我来说,这不仅仅是一本关于佛教形象的书,更是一次跨越时空的文化溯源之旅,一次与古人心灵对话的契机,我期待着在字里行间,在图画之中,感受那份穿越千年的宁静与智慧。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有