具体描述

内容简介

沙孟海先生在《近三百年的书学》中说:“伊秉绶是隶家正宗,康有为说他集分书之成,很对。其实,他的作品,无体不佳,一落笔就和别人家分出仙凡的界限来。”伊秉绶行书的奇逸浑厚与方正重拙的隶书形成了鲜明的对比。伊氏行书于颜真卿《祭侄文稿》《送刘太冲序》用功zui深,并于行笔中融入隶书的韵味,书风独具特色。《壬申初草册》作于嘉庆十七年,伊氏时年五十九岁,距其离世仅三年,算是极晚年的书作了。书法楷、行、草相间,结体略修长,不仅有颜真卿的筋骨,线条上更见韧性,笔、划间显露浓重的章草、隶书意味,古意盎然,确属晚年作品中的佳构。

作者简介

伊秉绶(一七五四—一八一五),字组似,号墨卿、默庵,清代著名学者、书法家。清乾隆十九年出生于福建汀州府宁化县城关一个书香门第,其父伊朝栋历官刑部主事、御史、光禄寺卿。

伊秉绶四体皆能,其书法融会秦汉碑碣,古朴浑厚,有“庙堂气”,是清代碑学中隶书中兴的代表人物之一,与邓石如并称“南伊北邓”,又与桂馥齐名。他将隶书的线条简单化,剔除了汉代隶书波折变化的部分,用笔圆浑,横平竖直,结体方正,毫不夸张,传递出质朴、重拙的意味。行楷书作品有颜真卿风神,博采广收,兼师百家,自抒己意,为时人瞩目。《国朝先正事略》云:“隶书愈大愈见其佳,有高古博大气象。”焦循《雕菰楼集》云:“公之起居言笑,蔼然君子儒也。时濡墨作隶书,如汉魏人旧迹。”梁章钜《退庵随笔》云:“伊墨卿、桂未谷出,始遥接汉隶真传。墨卿能脱汉隶而大之,愈大愈壮。”蒋宝龄《墨林今话》云:“(伊秉绶)尤以篆隶名当代,秀劲古媚,独创一家,楷书亦入颜平原之室。” 何绍基诗赞:“丈人八分出二篆,使墨如漆楮如简。行草亦无唐后法,悬崖溜雨弛荒藓。不将俗书薄文清,觑破天真关道眼。”

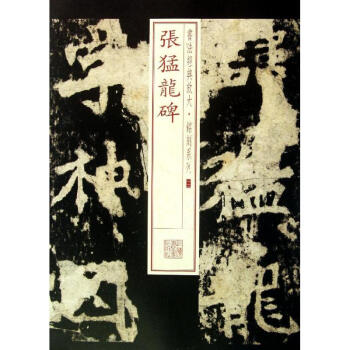

内页插图

用户评价

这本书的书名,如同为我量身定做一般,精准地击中了我的兴趣点。“近三百年”,这是一个充满历史厚度的时间维度,它涵盖了中国书法发展史上的关键时期,从清代的碑学复兴,到民国的书坛革新,再到当代书法的探索,这段历史的演变本身就极具研究价值。而“稀见”二字,更是让我眼前一亮,在信息碎片化的今天,能够接触到真正难得一见的法帖,实属幸事。我一直认为,那些“稀见”之作,往往更能体现书家的创作深度和艺术追求,它们可能是书家在某个特定时期的实验性作品,也可能是流传极少但艺术水平极高的精品。再结合“名家法书集粹”这一关键信息,我便可以推断,本书收录的作品,必是经过严格甄选,代表了那个时期最高水平的书法艺术。而“伊墨卿壬申初草册”这一行小字,则像是一个精准的定位,将我的好奇心引向了某位具体的人物和作品。“伊墨卿”,一个充满古韵的名字,他的草书是怎样的风格?“壬申”又是哪一年,这一年对他有何特殊意义,为何他的“初草”会被如此郑重地收录?这些问题都让我充满了探索的动力,期待在这本书中,能够获得前所未有的艺术享受和知识启迪。

评分我一直对中国书法的历史演变充满了浓厚的兴趣,而“近三百年稀见名家法书集粹”这个书名,恰恰捕捉到了我所关注的重点。“近三百年”,这是一个非常具有概括性的时间跨度,它涵盖了从清代中期至今,中国书法发展中最为活跃和变革的时期。在这个时期,无数书法家在继承传统的基础上,大胆创新,形成了各自独特的风格,为后世留下了宝贵的财富。而“稀见”,更是让这本书充满了探索的价值。我们都知道,很多名家的大部分作品都广为人知,但那些“稀见”之作,往往更能展现其艺术生涯的特别之处,可能是早期的探索,也可能是某个瓶颈期的突破,都蕴含着非凡的艺术魅力。再加上“名家法书集粹”的定位,这本册子无疑是一部集大成的作品,汇集了经过历史淘洗的精品。而“伊墨卿壬申初草册”这一行小字,则像是一个独特的标记,将我的好奇心引向了某个具体的人物和作品。“伊墨卿”是谁?他的草书有着怎样的特色?“壬申”年对他意味着什么?“初草”是否代表着一种未经雕琢的天然之美?这一切都让我对这本书的内容充满了期待,渴望在这本册子中,发现那些鲜为人知却又惊艳绝伦的笔墨传奇。

评分这本书的书名,仿佛带着一股扑面而来的历史气息,瞬间吸引了我的全部注意力。“近三百年”,这一个时间段,在中国书法史上,无疑是一个承前启后、推陈出新的关键时期,它连接着古典与现代,孕育了无数艺术大家。我一直对这段时期的书法发展颇为关注,因为在这里,我们能看到传统技法的演变,也能感受到时代精神的融入。而“稀见”二字,更是为这本书增添了一抹神秘而珍贵的色彩。在浩瀚的书法作品中,能够被冠以“稀见”之名,其价值和意义不言而喻,它们往往是那些流传有序,却又鲜为人知的精品,是研究和欣赏书法史不可或缺的组成部分。“名家法书集粹”,则直接点明了本书的核心内容——汇集了众多书法名家的代表性法帖。这预示着本书的选材之严谨,内容之丰富,定能满足我作为一名书法爱好者对高品质艺术作品的追求。尤其吸引我的是“伊墨卿壬申初草册”这几个字。伊墨卿,这个名字充满了古韵,但对我而言却十分陌生,他的草书风格是怎样的?“壬申”又是一个怎样的年份,为何他的“初草”如此值得被集粹?这些疑问,都像磁石一般,强烈地吸引着我,让我迫不及待地想翻开这本书,一探究竟。

评分我一直对那些能够穿越时光,直抵人心的艺术品情有独钟,而中国书法无疑是其中最能打动我的形式之一。“近三百年稀见名家法书集粹”这样一个书名,首先就给我一种厚重而又神秘的感觉。所谓“近三百年”,这是一个相当宏大的历史叙事,它将中国书法史上的重要转折点和高峰都纳入其中,每一个朝代的更迭,每一次艺术思潮的碰撞,都可能在这段时期留下深刻的印记。而“稀见”,更是激发了我作为一名鉴赏者和收藏者的好奇心。我们常说“读万卷书,行万里路”,而在书法领域,能够“见”到那些难得一见的珍品,其意义不亚于“读”万卷书。这些“稀见”的作品,往往能为我们提供新的视角,去重新认识那些耳熟能详的大师,甚至可能发现被历史尘封的璀璨明珠。更不用说“名家法书集粹”的定位,这足以保证本书内容的艺术水准和学术价值。至于“伊墨卿壬申初草册”,这几个字则充满了故事性。“伊墨卿”这个名字本身就带着一股文人墨客的雅致,“壬申”特定的年份,暗示着创作的背景和时代的烙印,“初草”则似乎捕捉到了艺术家创作过程中最本真、最灵动的瞬间。我期待这本书能够带给我一次寻宝之旅,在那些“稀见”的笔墨中,找到触动我心灵的艺术火花。

评分当我第一眼看到“近三百年稀见名家法书集粹”这个书名时,心中便涌起一股难以言喻的激动。作为一名书法爱好者,我深知“稀见”二字的含金量,它意味着这本书中所包含的,很可能是一些我们鲜为人知,甚至从未在公开场合见过的珍贵墨宝。而“近三百年”这个时间跨度,恰好是近现代中国书法艺术蓬勃发展,流派纷呈的时期,其中涌现了无数承古创新、独树一帜的书法大家。“名家法书集粹”,更是让我对接下来的内容充满了信心,这并非是零散的作品堆砌,而是经过严格筛选,具有代表性和学术价值的名家法帖精华。“伊墨卿壬申初草册”这几个字,如同一个神秘的引信,点燃了我探索的欲望。伊墨卿,这个名字对我来说是陌生的,他是一位怎样的书法家?“壬申”又是指哪一年?“初草”是否意味着作品的原始状态,蕴含着最纯粹的艺术生命力?我迫不及待地想要翻开这本书,去探寻这位“伊墨卿”的墨迹,去感受他在“壬申”之年,如何挥洒出动人心魄的“初草”。这本书,对我来说,不仅仅是一本图册,更是一扇通往未知书法世界的窗口,我渴望透过这扇窗,领略那些被时间珍藏的笔墨瑰宝。

评分我一直对中国古代书法艺术情有独钟,尤其喜爱那些能够体现书家性情与时代精神的作品。“近三百年”这个时间段,正好涵盖了从清代中期至今这段历史,这期间涌现了无数令人瞩目的书法大家,他们的风格各异,技法精湛,为后世留下了宝贵的财富。书中“稀见”二字,更是让人眼前一亮。我们现在能够接触到的名家法帖,很多都已经是耳熟能详的经典,但真正“稀见”的,往往蕴藏着更深厚的学术价值和更独特的艺术魅力。我曾听闻,一些名家早期的作品,或是某个特定时期、特定题材的创作,由于种种原因未能广泛流传,却往往最能体现其艺术生涯的转折与突破。而“名家法书集粹”的定位,则意味着这本书并非是随意拼凑,而是经过精心遴选,具有代表性、权威性的作品汇编。至于“伊墨卿壬申初草册”,这个名字充满了诗意和地域色彩,伊墨卿究竟是何许人也?他的草书又有着怎样的独特之处?“壬申”是哪一年?为何这一年的“初草”如此值得集粹?这些疑问都像一根根引线,牵引着我对这本书内容的好奇心。我期待在这本书中,能够找到那些鲜为人知却又惊艳绝伦的笔墨,能够学习到前人精深的技法,更能感受到中华书法艺术的博大精深。

评分拿到这本书,首先映入眼帘的是那沉静而又充满力量的书名:“近三百年稀见名家法书集粹”。“近三百年”,这不仅是一个时间范围,更是一段书法史的浓缩,从清代中期至今,多少风云人物,多少墨海潮涌,都被浓缩在这有限的时空里。我一直对这段时期的书法特别感兴趣,因为这是一个承前启后,又充满变革的时代,涌现了无数大师,他们的作品既有对传统的继承,又不乏创新的精神。而“稀见”二字,则像是在黑暗中点亮的一盏明灯,吸引着我这个渴望发掘“遗珠”的读者。我知道,很多名家的大部分作品都早已广为人知,但那些“稀见”之作,往往更能展现书家不为人知的另一面,或许是技法的探索,或许是情感的抒发,都可能蕴含着更深刻的艺术价值。至于“名家法书集粹”,这说明了本书的选材之精,绝非一般意义上的字帖,而是经过严谨的考量,精挑细选出的代表性作品,能入选“集粹”,其价值自不必说。最后,“伊墨卿壬申初草册”这几个字,更是平添了几分神秘感和独特性。“伊墨卿”是一个陌生的名字,他究竟是谁?为何他的“初草”能被冠以如此重要的名号?“壬申”又是一个怎样的年份?是创作的转折点,还是灵感的迸发期?“初草”二字,更是让人联想到未经打磨的原始之美,或许蕴含着最纯粹的笔墨韵味。这本书,从书名开始,就已经构建了一个引人入胜的艺术世界,让我充满了探索的欲望。

评分这本书的书名颇具古意,让我一下子就被吸引住了。“近三百年”的时间跨度,预示着其中收录的作品必定是经过历史沉淀,具有相当高的艺术价值和学术研究意义。“稀见”二字更是勾起了我强烈的求知欲,想象着那些流传有序、却又鲜为人知的名家墨宝,定然是如珍宝般的存在。而“名家法书集粹”则直接点明了本书的主旨,即汇集了历代书法大家的精妙作品,这对于书法爱好者而言,无疑是一场视觉的盛宴,一次与古人精神对话的绝佳机会。封面上“伊墨卿壬申初草册”这一行小字,更是增添了一层神秘感,似乎暗示着其中包含着某位书法家在特定年份(壬申年)创作的草书作品,其“初草”之名,又仿佛捕捉到了艺术家创作的原始冲动和未加雕琢的灵动之美,让人不禁想要一探究竟,看看这位“伊墨卿”的草书风貌究竟如何,壬申年又为何会成为他创作的重要节点。总而言之,单从书名来看,这本书就具备了极高的吸引力,它不仅仅是一本图册,更像是一扇通往中国书法艺术宝库的窗户,我迫不及待地想翻开它,去领略那些跨越时空的笔墨风华。

评分这本书的装帧设计,我还没来得及细看,但光是书名,就足以让我心潮澎湃。“近三百年稀见名家法书集粹”,这几个字如同浓缩的精华,直接点明了本书的核心价值。我一直认为,书法不仅仅是线条的组合,更是历史的载体,是文化的传承,是书家精神的写照。“近三百年”,这个时间跨度,几乎囊括了近代中国书法史的重要发展脉络,从碑学兴起,到帖学复兴,再到各种新思潮的涌入,这段历史本身就充满了传奇色彩。而“稀见”,则是对本书内容含金量的一个有力佐证。在信息爆炸的时代,能够看到真正“稀见”的法帖,实属不易,它们往往隐藏在私人收藏,或是在不为人知的角落,一旦得见,便如同打开了一扇新的窗口,能够带来全新的认知和启发。更何况是“名家法书集粹”,这意味着本书收录的作品,都来自于那些在中国书法史上具有举足轻重地位的大师,他们的笔墨,都是经过时间检验的艺术瑰宝。最后,“伊墨卿壬申初草册”这一行小字,则像是一个秘密的邀请函,让我对这位“伊墨卿”以及他“壬申”之年的“初草”充满了无限遐想。我迫不及待地想去探寻,这位名字带着古朴韵味的艺术家,他的草书究竟有着怎样的风骨,又能在“初草”中展现出怎样的生命力。

评分这本书的书名,本身就如同一件精心设计的艺术品,散发着一种历史的厚重感与艺术的神秘感。“近三百年”,这是一个相当宽泛却又充满意义的时间坐标,它涵盖了中国书法史上一段波澜壮阔的发展历程,从传统的巅峰走向现代的革新,无数艺术大师在这个时期留下了他们的足迹。我一直对近三百年间的书法发展尤为关注,因为这是一个多元化、探索性的时代,各种书体、各种风格竞相绽放,充满了活力与创造力。“稀见”二字,更是激发了我作为一名鉴赏者对于“发现”的渴望。要知道,很多名家的大部分作品可能已经广为流传,但那些“稀见”的墨宝,往往隐藏着更深层次的艺术信息,或许是书家某个时期的创作尝试,也可能是其人生经历的真实写照,这些都具有极高的学术价值和艺术鉴赏价值。“名家法书集粹”,则直接表明了本书的品质保证,它并非是随意的作品堆砌,而是经过精挑细选,代表了那个时代最高水准的书法艺术精华。“伊墨卿壬申初草册”这几个字,则更像是一扇神秘的门,引诱我走进去一探究竟。伊墨卿,这个名字本身就带着一股古雅的书卷气,他究竟是何许人也?他的“初草”又有何过人之处,为何会在“壬申”这一特定年份留下如此珍贵的笔墨?我迫不及待地想翻开这本书,去领略那些“稀见”的名家法书,去感受“伊墨卿”的笔墨风骨,去追寻那份“初草”的天然之美。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有