第二章 开往大同的内蒙古快线:24 次列车 / 64

第三章 开往北京的 90 次夜车 / 76

第四章 上海快线 / 106

第五章 开往广州的快车 / 145

第六章 开往呼和浩特和兰州的 324 次列车 / 167

第七章 铁公鸡 / 189

第八章 开往西安的 104 次列车 / 218

第九章 成都快线 / 233

第十章 驻足峨眉山:开往昆明的 209 次列车 / 250

第十一章 开往桂林的 80 次快车 / 267

第十二章 乘慢车去长沙和韶山:“红太阳升起的地方” / 285

第十三章 北京快线:16 次列车 / 299

第十四章 开往哈尔滨的国际快线:17 次列车 / 311

第十五章 开往朗乡的慢车:295 次列车 / 325

第十六章 开往大连的火车:92 次列车 / 345

第十七章 开往烟台的“天湖号”游轮 / 365

第十八章 开往青岛的慢车:508 次列车 / 378

第十九章 开往上海的山东快线:234 次列车 / 389

第二十章 开往厦门的夜车:375 次列车 / 398

第二十一章 开往青海西宁的慢车:275 次列车 / 417

第二十二章 开往西藏的列车 / 437

译后记 / 479

· · · · · · (收起)

具体描述

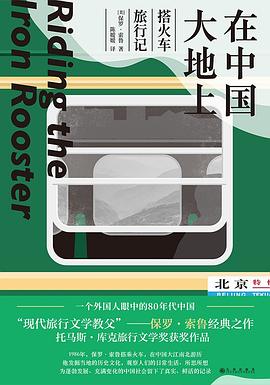

内容简介

1986年,保罗·索鲁在时隔六年后,再一次来到中国。

他既到了北京、上海等繁华都市,也抵达了黑龙江朗乡、新疆吐鲁番等疆界边陲。他走到中国大地上,与各种各样的人聊天,在上海人民公园英语角里练习口语的年轻人、想去做进出口生意的学生、刚刚经历过浩劫的知识分子……他用犀利幽默的口吻,一路吐槽不断,但也用冷静、理智的眼光,剖析中国人的性格,发现时代变迁下中国人的生活日常与思想变化。

从80年代走来,一路沧桑巨变,但我们当下的摇摆与困境也都似曾相识。

编辑推荐

★ “现代旅行文学教父”保罗·索鲁经典之作,托马斯·库克旅行文学奖获奖作品

★ 影响何伟等一代旅行作家的先行者,比《江城》更早的外国人笔下的当代中国

★ 22条跨越东西南北的火车路线,长达一年的深度之旅,观察中国大地上的千百风貌

★ 激荡传奇的80年代,在一个 个平凡中国人的生活里,捕捉时代的发展轨迹

★ 冷静剖析,也刻薄吐槽,跟随犀利幽默的毒舌作家,发现中国人的集体性格与时代变化

获奖记录

1989年 托马斯·库克旅行文学奖

推荐语

他是一位了不起的记者,总能问出你心中的问题……他有艺术家的天分,可以化平凡为神奇。

——《独立报》

《在中国大地上》记录了保罗·索鲁在中国一年的旅行见闻,他在途中极尽毒舌之能……出于强烈的好奇心,他不停地同陌生人搭讪,比如气质忧郁的方先生和登山家克里斯·波宁顿。但最重要的是,这本书让也我们更加了解作者本人——如果你想足不出户就游遍天下,他就是你最理想的旅伴。

——《星期日泰晤士报》

这不是游记,而是深入、细致地观察和记录下1980年代中期剧变的中国。作者堪称何伟的先驱和师傅。跨越东西南北行程、独特的视角和冷静的分析,超越迄今绝大多数国人。

——豆瓣网友

用户评价

##老先生太可爱了。他说自己旅行的座右铭是“像狗一样咧嘴傻笑,然后漫无目的地四处游荡。”于是他记录下中国人意味深长的各种笑(唯独没有发自肺腑的笑)、到处有人扯着你换钱“Shansh marnie”、乘务员打了鸡血一样凶神恶煞地争夺床单、有关部门形影不离的盯梢和热心过头地请吃饭,以及永垂不朽的国粹——吐痰。此书记录了改开初期的若干光景,作者旅行、创作、出版的过程中经历了Hu的下台,距那场不可描述的事件的发生还有一年。Wg和改开是贯穿全书的话题,“中国历史上有那么多短暂的过渡期,这也许只是其中一段。”“我希望时间长一些。”——这一对话太经典也太前瞻了,其中透露的焦虑,在当年尚掺杂着憧憬和期望,于今读来则令人感到丝丝苦涩和惆怅。

评分多半又把那些敏感的东西删减了。。

评分##开往呼和浩特和兰州的324列车上,人人都在讨论普希金。

评分##开往呼和浩特和兰州的324列车上,人人都在讨论普希金。

评分##你从未读过的船新简体字译本,译笔流畅,装帧精美。据说译者还是cuhk的知名美女呢!

评分##你从未读过的船新简体字译本,译笔流畅,装帧精美。据说译者还是cuhk的知名美女呢!

评分##我喜欢他的文笔和观察视角,是旅行更像是人间观察,里面很多的过客,很多路人的讲述,就是这些一点一点拼凑出一些更真实的80年代的中国,拼凑出那时候不同地方的人的思想。不在此山中就不必受此山的规矩所束缚。

评分##我喜欢他的文笔和观察视角,是旅行更像是人间观察,里面很多的过客,很多路人的讲述,就是这些一点一点拼凑出一些更真实的80年代的中国,拼凑出那时候不同地方的人的思想。不在此山中就不必受此山的规矩所束缚。

评分##要真切地了解一个地方,除了吃一顿睡一觉证明你来过之外,或者还可以逛逛当地的菜市场。比较小的地方,不妨用脚丈量;大一点的地方,随意搭上某路公交车,兜上两圈;若是更大的异国,则不妨如本书作者,《在中国大地上》,心何如之,坐绿皮火车好啦,同时再参考前两种。越慢的方式,心就越容易抵达。故其下笔能入木三分,一方面是因为其目光犀利,再就是因为其始终沿着敏感红线潜行,接触到了一些真实的人,看到了一个不一样的中国。所以真正的旅行文学,不仅是去拍一个照打一个卡,而是要将灵魂放逐在路上,尽量将自己的目光放低,放低,你才能看到别人若所不能看到的东西。可惜吾生也晚,侥幸坐了几十回绿皮火车,胡天胡地翻了若干跟头,光是顾着垂涎一个站台下一个站台那些冒着热气的当地吃食,倒不曾如此深刻。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有