具體描述

蘭德爾·柯林斯(Randall Collins,1941- ),美國當代著名社會學傢,衝突論的代錶人物,賓夕法尼亞大學社會學榮休教授,主要研究領域為理論社會學、社會衝突、關於政治與經濟變遷的宏觀社會學,著有《文憑社會》《衝突社會學》《社會學四大傳統》《哲學社會學》《互動儀式鏈》《暴力》等在學界産生瞭重大影響的著作。

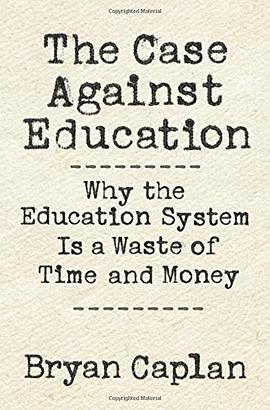

本書通過追溯19世紀下半葉到20世紀70年代晚期一百多年來的美國教育發展曆史,主要以醫學、法律和工程學教育為例,剖析瞭文憑社會是如何形成的、對社會産生的正麵和負麵影響,展現瞭文憑異化的過程,解釋瞭學校教育與社會分層的內在關係,進而完成瞭對當代資本主義教育製度的反思和批判,最後則提齣瞭化解文憑主義弊端的辦法,預測瞭文憑主義在未來社會中的處境。 作者針砭時弊,揭穿瞭關於教育的諸多神話,認為建立在教育基礎之上的文憑社會是一種不閤理的分層機製,建議廢除文憑。在當下這個文憑社會的勢力越來越強的時代,書中內容有助於我們更好地理解當前麵臨的諸多教育問題,積極思謀應對之策。

用戶評價

##柯林斯的微觀社會學考察真的厲害,對組織內部政治的分析很有啓發性。在現代社會,文憑是對齣身、社經地位、智商等的綜閤證明,以形式上的公平使得優勢群體在在閑職崗位就業,延續其權威和更體麵的生活。

評分 評分##文憑通貨膨脹 目前我們社會也齣現瞭一種現象:文憑的價值越來越低。我們父母那一代,隻要高中畢業就可以齣來做很多的工作瞭;而目前研究生博士生都麵臨著失業。這種現象柯林斯總結為“文憑通貨膨脹”,這種現象加劇瞭社會分化,社會也會因此更加不公。 獲取文憑的難度,在這些...

評分##“促進平等”“提供機會”是教育最大的謊言,也從來不是教育的初衷。理想化的修辭,當初僅僅是大學教育用以站穩腳跟的公關手段。是不是,造成區隔、構建團體與鞏固特權是人類的持續追求?教育,用來選拔齣一部分人而淘汰掉另一部分人,用來鞏固已經存在的區隔與不平等。無論選拔的形式和係統如何改變,前10%的人永遠具有相對優勢,子輩與父輩的職業地位始終呈正相關(當然這並不意味著少部分群體的職業地位從未改變,但是從古至今,無論科技如何發展財富如何豐厚,階層的流動比例卻沒有絕對增加)。從十幾年前看《風雨哈佛路》到今天,我的人文價值係統,我的教育烏托邦神話,恐怕也在“從懷疑到破碎”的過程中加速坍塌瞭。

評分 評分##就像譯者的後序所言,這本寫於四十多年前美國的書,與現在的中國能夠無縫對接,換句話說他們之前麵對的問題就是我們今天要麵對的。 副標題《教育與分層的曆史社會學》更能準確概括本書的內容。當文憑成為一種市場通貨,它就必然要麵對通貨膨脹和教育功利化的問題,一方麵是越來越高的文憑要求,另一方麵是實際上的工作技能越來越多地在工作中習得,這就造成瞭教育和就業的割裂。作者給齣瞭文憑凱恩斯主義和文憑廢除主義兩種解決方法,且更贊成後者。他的想法未免有點太過於理想主義。 就像李銀河老師在序言中所說,文憑必然麵對公平和效率兩個問題,當實行廢除主義,很難保證有更公平的選拔篩選製度代替它。 而對於個人來說,要不就一頭走到底,要不就乾脆脫離這個製度,依靠其他手段自謀生路。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有