具体描述

商品参数

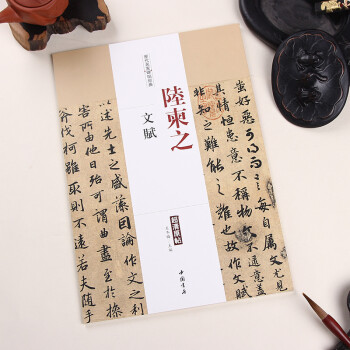

| 书法形制综汇 | ||

| 定价 | 38.00 | |

| 出版社 | 上海书画出版社 | |

| 版次 | 1 | |

| 出版时间 | 2008年07月 | |

| 开本 | 大32开 | |

| 作者 | 上海书画出版社 | |

| 装帧 | 平装 | |

| 页数 | 0 | |

| 字数 | 0 | |

| ISBN编码 | 9787807257561 | |

内容介绍

本书是关于介绍“书法形制综汇”的专著,书中具体介绍了:一条幅、分行格、分段格、界隔格、组合格、通体格、分段恪、少字格、多字格、界隔恪、组合格、分行格、分段格、界隔格、通景格、单条格、组合格、通体格、分段格等内容。 本书适合从事相关研究工作的人员参考、阅读。

目录

一 条幅

分行格

分段格

界隔格

组合格

二 横披

通体格

分段恪

三 斗方

少字格

多字格

界隔恪

组合格

四 中堂

分行格

分段格

界隔格

组合格

五 屏条

通景格

单条格

组合格

六 手卷

通体格

分段格

组合格

七 对联

三言联

四言联

五言联

六言联

七言联

多言联

八 扇面

团扇

折岛

异形扇

九 册页

少字格

多字格

界隔格

组合格

十 手札

信札

手稿

十一 题跋

引首、诗塘

题签

裱边题跋

拖尾跋文

画心题跋

十二 残纸

附录

纪年题署

称谓常识

用户评价

当我拿起这本书时,首先感受到的是它沉甸甸的分量,这不仅仅是物理上的重量,更是一种知识的厚重感。封面设计简洁而富有张力,上海书画出版社的出品,也让我对其内容质量充满了信心。我一直以来对中国书法艺术有着浓厚的兴趣,但总觉得自己的理解还停留在比较表面的层次。我能分辨出篆隶楷行草的不同,也能欣赏一些名家的作品,但对于书法作品的“形制”这个概念,我一直感到有些模糊,也缺乏系统性的了解。在我看来,“形制”不仅仅是字的点画结构,更是作品的整体呈现,包括它所承载的载体(比如石碑、纸张、绢帛)、装裱的形式(比如卷轴、册页、条幅、斗方),甚至书写时的工具和材料,都可能影响到作品的最终面貌。我猜想这本书正是要系统地梳理这些“形制”,并探讨它们在中国书法史上的发展演变。例如,从古代的简牍、缣帛,到后来的纸张,书写材料的变迁对书法风格产生了怎样的影响?石碑上的书法与墨迹本的草书,又有着怎样的形制上的差异和审美上的区别?我非常期待书中能够提供大量高质量的图片,直观地展示不同形制的代表性作品,并对其进行深入的解读,帮助我理解这些形制背后的历史文化语境和艺术价值。

评分作为一名对中国传统文化,尤其是书法艺术充满热情的读者,我一直致力于搜集和学习各类相关的书籍。在众多的书法类图书中,《书法形制综汇》这个书名,一下子就抓住了我的眼球。我理解的“形制”,不仅仅是指字体的结构和笔画,更重要的是指书法作品作为一个整体所呈现出来的形态,包括其载体(如碑、帖、卷、轴、册等)、尺寸、装裱方式,甚至包括其产生的媒介和工具。以往阅读的书籍,大多侧重于对书法“内涵”的讲解,如笔法、结构、章法、墨法等,而对于书法作品的“外形”——即“形制”的系统性梳理,则相对较少。这本书的出现,恰好填补了我在这方面的知识空白。我迫切希望书中能够详细介绍中国书法史上各种主要的“形制”,并对其演变过程进行深入的探讨。例如,从早期秦汉的石刻碑林,到魏晋南北朝的墓志,再到唐宋时期的法帖、卷轴、册页,直至近现代的各种创新形制,它们各自的特点是什么?又为何会产生这些不同的形制?我尤其期待书中能够配以大量的精美图片,让我能够清晰地看到不同形制下的经典作品,并通过文字的解读,理解这些形制如何影响了书法作品的艺术表现力、传播方式以及历史价值。

评分这本书无疑是为对书法艺术有深度追求的读者量身定制的。当我第一眼看到它时,就被其厚重的质感和精美的装帧所吸引,这是一种对艺术品应有的尊重。书名“书法形制综汇”准确地概括了它的内容核心,我一直在寻找一本能够系统梳理书法作品在形式上的演变和规律的书籍。以往接触的书法理论,往往停留在笔法、结构、章法等层面,但对于一件书法作品最终呈现出来的“形”,即它的载体、装裱、尺寸、空间布局等,却很少有系统性的论述。我理解的“形制”,不仅仅是字本身的形状,更是作品赖以存在的“壳”,是承载和展示书法艺术的物质载体及其艺术化呈现。我希望这本书能够详细介绍不同历史时期、不同文化背景下的书法形制,例如,从古代的简牍、缣帛,到后来的纸张;从碑刻、法帖,到卷、轴、册、扇面;甚至包括不同时代的装裱工艺和审美习惯。例如,早期的石刻碑拓与晚期的文人尺牍,其传递出的审美意趣和精神内涵是截然不同的。我期待书中能够通过大量的实例,图文并茂地解析这些形制特点,并探讨它们如何影响了书法艺术的风格流变和审美价值。这本书能否为我提供一个理解书法作品的全新维度,让我从“形”到“神”进行更深层次的体悟,这是我最大的期待。

评分作为一名对中国传统文化有着浓厚兴趣的普通读者,我之所以会被这本书吸引,完全是被其“上海书画出版社”的出品方所打动。这家出版社在我心目中一直代表着专业、严谨和高水准,尤其是其在书画艺术类图书出版方面的声誉,更是家喻户晓。我曾经读过他们出版的一些关于中国画的画册,无论是在内容的选择、图片的质量,还是在装帧的设计上,都给我留下了深刻的印象。因此,当我在书店看到这本《书法形制综汇》时,第一反应就是“值得入手”。我对“形制”这个概念感到非常好奇,以往看书法作品,大多关注字体的结构、笔画的起承转合,对于作品整体的构成、装裱方式等方面的了解则相对有限。我猜测这本书会系统地梳理从古代到现代,书法作品在不同载体(如碑、帖、卷、轴、册等)上的呈现形式,以及这些形式如何随着时代、技术和审美的发展而演变。例如,古代的刻碑与后来的墨迹本在视觉呈现上就有着巨大的差异,前者庄重雄浑,后者细腻灵动。我非常期待书中能够详细介绍这些形制的演变过程,并辅以大量清晰、高质量的图片,让我们能够直观地感受到不同时期、不同形制的书法作品所传达出的独特韵味。此外,我也希望这本书能够探讨形制与内容之间的关系,比如特定题材的书写是否会倾向于选择某种特定的形制,或者某种形制是否能够更好地承载某种情感表达。

评分当我看到这本书时,首先被它简洁而富有质感的封面设计所吸引。厚重的纸张,精美的印刷,都透露出这是一本用心制作的图书。作为一名长期对中国传统文化,特别是书法艺术感兴趣的读者,我一直在寻找能够系统性地梳理书法“形制”的著作。“形制”这个概念,对我而言,不仅仅是指字体的结构和笔画,更包含了书法作品所承载的载体、装裱方式、尺寸规格,以及与之相关的历史文化背景。以往阅读的书籍,大多侧重于书法技法、名家评传或作品赏析,而关于书法作品的“形制”的系统性研究,则相对较少。因此,《书法形制综汇》这个书名,恰好满足了我对这一知识领域的探求。我非常期待书中能够详细介绍中国书法史上各种主要的“形制”,例如从古代的简牍、帛书,到后来的纸张;从碑刻、法帖,到卷、轴、册、扇面等,并分析这些形制的演变过程及其对书法艺术风格、审美取向的影响。我尤其希望能看到书中配有大量高质量的图片,能够直观地展示不同形制的代表性作品,并辅以深入浅出的文字解读,帮助我理解这些形制背后的历史文化意义和艺术价值。这本书能否为我构建一个更完整、更系统化的书法知识体系,是我最为期待的。

评分这本书的封面设计简约大气,散发出一种沉稳而专业的艺术气息,这让我对其内容充满了期待。上海书画出版社的品牌效应,更是让我对其品质有了信心。作为一名业余书法爱好者,我常常在学习和欣赏书法作品时,感到知识体系上的欠缺,尤其是在理解书法作品的“形制”方面,总是觉得有些模糊和零散。我理解的“形制”,涵盖了书法作品的载体(如碑、帖、卷、轴、册页、扇面等)、装裱方式、尺寸大小、空间布局,以及创作时所使用的工具、材料等一系列与作品外在形态相关的元素。以往接触的书籍,大多侧重于笔法、结构、章法等“内在”的技法讲解,而对于“形制”这一概念的系统性阐述,则相对较少。因此,我非常期待这本《书法形制综汇》能够填补我的这一知识空白。我希望书中能够详细梳理中国书法史上各种主要的“形制”,并探讨它们是如何随着时代、技术、审美观念的变化而演变的。例如,不同时期的碑刻形制有何特点?卷轴和册页在装裱和欣赏方式上有何不同?这些形制又是如何影响了书法作品的艺术风格和历史传承的?我期待书中能够通过丰富的图例和深入浅出的文字,为我打开一个理解书法艺术的新视角,帮助我更全面、更深入地欣赏和学习书法。

评分这本书的定价虽然不算便宜,但我认为它物有所值。拿到手里,首先映入眼帘的是其沉甸甸的重量,以及厚实且带有纹理的封面纸张。这种触感和质感,已经预示着这是一本内容精良、制作考究的书籍。我一直对书法艺术情有独钟,但往往在面对浩如烟海的碑帖和理论时感到无从下手。许多书法理论书籍,虽然内容深刻,但往往过于学术化,对于像我这样的普通爱好者来说,理解起来颇有难度。而《书法形制综汇》这个书名,则恰恰点出了我的需求——系统地了解书法的“形制”。我理解的“形制”,可能不仅仅是指字体的结构,更包括了作品的整体呈现方式,例如是碑刻、法帖,还是卷轴、册页,甚至是书写材料、装裱方式等。我非常希望这本书能够详细地介绍这些概念,并深入探讨它们在中国书法史上的发展脉络。例如,唐代颜真卿的《祭侄文稿》是手卷形式,而北魏的《龙门二十品》则是摩崖石刻,这两种形制给人的感受是截然不同的。这本书是否能够分析这些形制特点,以及它们是如何影响书法作品的风格和接受度的?我特别期待书中能够提供丰富的图例,用清晰的高分辨率图片展示不同形制的代表性作品,并对其进行深入的解读。如果书中还能探讨不同形制在古代社会中的功能和意义,比如碑刻作为一种公共展示和纪念的方式,法帖作为一种学习和传播的载体,那将极大地拓宽我的视野。

评分这本书的出现,如同在纷繁的书法理论海洋中,为我点亮了一盏清晰的航灯。我是一名对中国书法怀有深厚情感的普通爱好者,一直以来,我总是被那些或苍劲有力、或秀丽婉约的字迹所吸引,也尝试着临摹学习。然而,在深入的过程中,我渐渐发现,除了笔法、结构、章法等“内在”的技法,书法作品的“外在”呈现,也就是所谓的“形制”,同样蕴含着丰富的艺术信息和历史文化意义,而这部分知识,我常常感到缺乏系统性的梳理。这本书的书名——《书法形制综汇》,正是我长期以来渴望寻觅的。我理解的“形制”,涵盖了书法作品的载体(如碑、帖、卷、轴、册页、扇面等)、装裱方式、尺寸规格,乃至书写工具和材料对作品最终形态的影响。我期待这本书能够以史为脉络,系统地梳理和介绍中国书法史上不同时期、不同地域的书法形制,并深入分析它们各自的特点、演变过程及其对书法艺术风格、美学观念的影响。例如,唐代盛行的法帖刻石与宋代文人兴起的书画卷册,在形制上就存在显著差异,这背后蕴含着怎样的历史文化和社会动因?我迫切希望这本书能够提供大量高清、精美的图片,让我能够直观地领略不同形制下的书法艺术之美,并辅以深入浅出的文字解读,帮助我理解形制背后的文化内涵和艺术价值。

评分这本书的封面设计就足够吸引人了,低饱和度的宣纸色调,搭配着遒劲有力的金色篆体书名,瞬间就将人拉入了一种古朴而又典雅的氛围。拿到手里,厚重感扑面而来,纸张的质感也相当不错,摸上去有种细腻的羊皮纸触感,翻动起来沙沙作响,仿佛能听到历史的回响。我一直对书法这门艺术充满好奇,但苦于没有门径,各种理论知识零散不成体系,常常看得云里雾里。这本书的副标题“书法形制综汇”让我眼前一亮,心想这或许正是我一直在寻找的那个可以系统梳理书法形制脉络的工具书。从古老的甲骨文、金文,到秦汉的篆隶,再到魏晋的行草,每一个时期的书法风格都伴随着特定的书写媒介、工具和载体,这些共同构成了“形制”。我特别期待书中能对这些形制进行详尽的解读,比如不同朝代的尺牍、碑刻、册页、卷轴等载体的具体形制差异,以及它们在书写内容、篇幅、装裱方式上的演变。还有笔墨纸砚这些书写工具的材质、制作工艺如何影响了书法的笔画和墨色变化,这些都是我一直很想深入了解的方面。如果书中能配以大量的精美图片,能够直观地展示不同形制的代表性作品,那绝对是锦上添花了。我猜想,这本书的价值不仅仅在于理论的阐述,更在于它能够为初学者提供一个清晰的学习路径,帮助我们理解书法艺术的深层结构和发展逻辑,从而更有效地进行临摹和创作。

评分初次翻阅这本书,就被它沉稳大气的封面设计所吸引。厚重的纸张,精美的印刷,散发出一种扑面而来的学术气息,但又不失亲和力。我一直以来对中国书法艺术都有着浓厚的兴趣,但往往在学习过程中感到知识体系的碎片化,对“形制”这个概念的理解也比较模糊。以往接触到的书法书籍,多侧重于对字体、笔法、结构等微观层面的讲解,而对于书法作品的整体形态、载体、装裱等宏观层面的系统梳理则相对较少。《书法形制综汇》这个书名,让我看到了一个系统梳理这些知识的可能性。我猜想,这本书会对书法作品在不同历史时期、不同载体上的呈现方式进行全面而深入的探讨。比如,从古代的简牍、帛书,到后来的纸张,书写材料的演变如何影响了书法的形态?又比如,碑刻、法帖、卷册、屏联等不同形制,在视觉效果、阅读体验乃至审美价值上有着怎样的差异?我非常期待书中能够详细阐述这些形制的演变过程,并配以丰富的、高质量的图版,让我们能够直观地感受到不同形制下书法作品的魅力。此外,我也希望书中能够探讨形制与书法创作、鉴赏之间的关系,以及形制在传承和发展书法艺术中所扮演的角色。这本书能否为我打开一扇理解书法艺术的新视角,帮助我构建一个更完整的书法知识体系,这是我最期待的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有