具体描述

编辑推荐

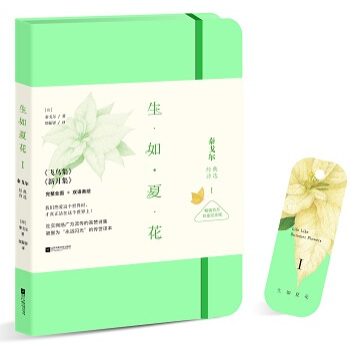

梁实秋雅舍全集精装典藏新善本收录完备、选编专业、校订严谨!

一代散文大师梁实秋先生经典的散文作品全集,他的散文集曾创造了中国现代散文出版的高纪录。

《雅舍随笔》中不事雕琢的文字真实地呈现出一个至性至情的对梁实秋。

在读书札记中我们读到他对前人思想、智慧的思考;在他给友人的书信中我们感受到他的深情与宽厚;而在其诗歌作品中我们又体悟到他对生活的热爱和探索。

内容简介

《雅舍随笔》收录了梁实秋的读书札记、书信和诗歌作品,不事雕琢的文字真实地呈现出作者的阅历、思想以及人格精神。不论是其严谨的治学态度,还是与友人间的深厚情谊,都深深地打动着读者。

作者简介

梁实秋(1903-1987),著名散文家、学者、文学批评家、翻译家,其散文集创造了中国现代散文出版的最高纪录。梁先生的散文或描摹柴米油盐,或探讨琴棋书画,于清雅诙谐的文字中透出无尽的悠然和智慧。

内页插图

精彩书评

实秋不但能说会道,写起或译起来,下笔千言,谐而不俗。

——冰心

他的学术文章,功在人民,海峡两岸,有目共睹,谁也不会有什么异辞。

——季羡林

文学批评正是梁氏前半生文学事业之所在,其激荡之广,反应之烈,凡我国新文学史皆难忽视。

——余光中

目录

《雅舍随笔》目录:

第一辑

读书札记

亚瑟王的故事 | 002 |

布道书 | 005 |

莎士比亚与性 | 007 |

莎翁夫人 | 011 |

莎士比亚与时代错误 | 012 |

斯威夫特自挽诗 | 016 |

约翰逊的字典 | 019 |

桑福德与墨顿 | 026 |

《造谣学校》 | 029 |

玛丽?兰姆 | 032 |

尘 劳 | 035 |

拜 伦 | 037 |

沙 发 | 042 |

奥杜邦 | 045 |

林肯告别春田 | 047 |

沉默的庞德 | 048 |

《大街》 | 049 |

纳 什 | 052 |

布劳德斯基的悲剧 | 053 |

陶渊明“室无莱妇” | 056 |

读杜记疑 | 057 |

剑 外 | 065 |

《曾孟朴的文学旅程》 | 067 |

《登幽州台歌》 | 070 |

《词林摘艳》 | 072 |

唐云麾将军碑 | 076 |

金缕衣 | 077 |

《传法偈》 | 079 |

悬 记 | 081 |

竹林七贤 | 081 |

管仲之器小哉 | 084 |

《饮中八仙歌》 | 086 |

万取千焉,千取百焉 | 088 |

生而曰讳 | 090 |

复词偏义 | 091 |

海晏河清图 | 093 |

孝 | 096 |

第二辑

尺牍寸心

写给刘英士先生的信 | 100 |

写给孙伏园先生的信 | 102 |

写给舒新城先生的信 | 103 |

写给刘白如先生的信 | 105 |

写给张佛千先生的信 | 108 |

写给林海音女士的信 | 111 |

写给余光中先生的信 | 115|

写给陈祖文先生的信 | 116|

写给吴奚真先生的信 | 120 |

写给陈秀英女士的信 | 122 |

写给聂华苓女士的信 | 128 |

写给蔡文甫先生的信 | 132 |

写给夏菁先生的信 | 134 |

写给梁锡华先生的信 | 136 |

写给沈苇窗先生的信 | 138 |

写给小民女士的信 | 139 |

写给缪天华先生的信 | 140 |

写给罗青先生的信 | 141 |

写给陶龙渊先生的信 | 143 |

写给黄天白先生的信 | 144 |

写给林芝女士的信 | 144|

写给江新华先生的信 | 147 |

写给方仁念女士的信 | 148 |

关于徐志摩的一封信 | 149 |

旧笺拾零 | 151 |

第三辑

诗心盎然

荷花池畔 | 160 |

没留神 | 161 |

一瞬间的思潮 | 161 |

冷 淡 | 162 |

蝉 | 163 |

疑 虑 | 164 |

重聚之瓣(摘录数段) | 165 |

春天的图画(十首之二) | 169 |

二十年前 | 170 |

对 墙 | 170 |

送一多游美 | 171 |

旧 居 | 174 |

秋 月 | 175 |

梦 后 | 177 |

荷花池畔 | 178 |

答一多 | 181 |

幸 而 | 182 |

早 寒 | 183 |

寄怀一多 | 184 |

小 河 | 185 |

怀— | 187 |

答赠丝帕的女郎 | 188 |

赠— | 190 |

一九二二年除夜 | 191 |

尾生之死 | 193 |

海 啸 | 199 |

海 鸟 | 200 |

梦 | 203 |

题璧尔德斯莱的图画 | 204 |

荆轲歌 | 206 |

REPLY FROM A “CHINEE” | 213 |

精彩书摘

《雅舍随笔》精彩书摘:

亚瑟王的故事

亚瑟王和他的圆桌武士的故事,一向流行很广,尤其是丁尼生把这些故事写成了叙事诗,多有渲染,使其更近于人情,遂成为每个儿童都耳熟能详的通俗读物。骑士踏上征途,茫茫然不知所之,寻求刺激,扶弱抑强,以游侠自任,或除暴客,或斩妖邪,一波未平一波又起的永无休止。中古时期特有的一种浪漫的恋爱观,所谓“高雅的爱”,对意中人奉若神明,唯命是听,赴汤蹈火,在所不辞,而对象又往往是有夫之妇,于是幽会私奔,高潮迭起。凡此种种,把这中古罗曼史点缀得花团锦簇,色彩鲜明,至今仍能给人以新奇的喜悦。

亚瑟的故事有很多荒诞不经的地方,像亚瑟的那一把魔剑,能削铁如泥,插在石头里谁也拔不出来,一定要等待“真命天子”才能一拔即出,亚瑟垂死之际这把剑又被抛在水里,水里伸出一只怪手把剑接了过去而逝。帮助亚瑟杀敌致果的魔师梅林,幻术百出,真是神通广大。像这样奇异的穿插,一望而知是诗人的捏造,无论是儿童或成年的爱听故事的人都不妨姑妄听之。但是也有喜欢刨根问底的人,要进一步问亚瑟与其圆桌武士究竟有无其人,是历史上的真实人物,抑或是诗人向壁虚造的资料?因为亚瑟王是第五或第六世纪的人物,而当时各家史籍竟无片言只语涉及其人,偶有提到他的文字亦语焉不详,甚至带有神话意味。所以研究文学与历史的人,大概都对亚瑟故事之真实性持保留的态度。近阅六月二十一日《新闻周刊》,有一段关于亚瑟的报道,如下:

亚瑟王的传说,一直有人信以为真,最近英国的历史学家顿宁(Robert Dunning)在反对方面又添上了他的异议。他写了一本书关于萨摩塞郡的基督教的历史,他说亚瑟王故事至少有一部分是十二世纪的格拉斯顿伯里寺院中的僧侣搞的一项招揽生意的噱头,这寺院据说是亚瑟王及其不贞之后桂妮维亚的埋身之所。据传说,亚瑟王在六世纪中叶,在战斗中受了致命伤,然后由一船载之而去,到了一个名为阿瓦龙的魔岛之上,其地在英格兰之西方。格拉斯顿伯里寺就是建在那个地方,但后于一一八四年毁于火灾。有一天,寺僧掘地为墓,掘出了一个铅质十字架,上有拉丁文字:“著名的亚瑟王长眠于此阿瓦龙岛上。”再往深处掘,乃发现庞大的橡木棺,内有一躯体壮大的男子骨骼及一骷髅,左耳上方有曾被击碎模样。尸骨的一边又有一副较小的骷髅,几缕细弱的黄发。

当时一般人都以为这遗骸就是亚瑟王及桂妮维亚。但是顿宁于仔细研究一切有关文献之后,乃得一结论,这可能全是那些僧人编造出来的谎言,借以敛财重建寺院。捐款纷纷而来,但是被狮心王截断了,因为他更感兴趣的是第三次十字军。“人们必须加以诱骗使之继续地慷慨输将,”顿宁说,“伪造文书与欺骗行为好像在最虔诚的宗教人士之间,也不是不常见的。格拉斯顿伯里建筑基金的来势渐行疲软之际,硬指格拉斯顿伯里为阿瓦龙而且发现了亚瑟的墓,岂不是最好的宣传手段?”

凡是传说,当然是不易消灭的。在格拉斯顿伯里之南仅仅十英里的地方,有一群英国考古学家,号称“卡美洛特研究委员会”已经在一座山下掘了好几年,以为那就是亚瑟王宫廷所在的卡美洛特之故址。已故的丘吉尔对于揭发亚瑟王故事之虚伪的人也不大以为然。在他的《英语民族史》里,丘吉尔描述亚瑟王的传说为:“其题材之踏实,其灵感之丰富,其为人类遗产之不可分割的一部分,较之《奥德赛》或《旧约》皆无逊色。全是真实的,或者说应该是……”

丘吉尔最后一句话是很狡狯的。他知道那不是真实的,所以他补加一句转语“或者说应该是……”凡是神话之类的东西,日久逐渐成为传统或历史的一部分,一般人明知其虚伪也不愿加以揭发,因为一经揭发,传统或历史不免要损失一部分色彩。传统与历史需要装潢。

莎士比亚与性

一位著名的伊丽莎白文学专家在伦敦《泰晤士报》上说:“莎士比亚是最富于性的描述的伟大英文作家。他毫不费力地,很自然地,每个汗毛孔里都淌着性。”这位六十七岁的英国学者劳斯又说:“在莎氏作品中,可以清楚地看到,他集中注意力于女人身上,所以他创造出一系列的动人的文学中的女性。同时,有人坚信莎士比亚作品乃是培根或玛娄或牛津伯爵所作,其说亦显然是狂妄,因为这几个人都是同性恋者。”“这一点在莎士比亚研究上甚为重要,他是非常热烈的异性恋者——就一个英国人身份而言,也许是超过了正常的程度。”

西雅图《泰晤士报》于同年四月二十四日亦刊有一段类似的电讯:

性与诗人

现代的色情作家会使莎士比亚生厌

伦敦美联社讯——想找一本色情的书吗?不必注意目前充斥市场的淫书,去读莎士比亚的作品吧。

这是两位文学界权威的劝告,他们说这位诗人的十四行诗集有的是猥亵的描写。

伦敦《泰晤士报》今天发表了这两位戏剧专家的意见,宣称莎士比亚是英文中最富色情的作家。

莎氏传记作者牛津大学的劳斯博士说,莎士比亚“从每一个汗毛孔淌出色情”。

劳斯引述《莎士比亚的猥亵文字》作者帕特立芝(Eric Partridge)的话,说莎氏是“一位极有学识的色情主义者,渊博的行家,非常善于谈情说爱的能手,大可以对奥维德予以教益”。

但是专家们说,把淫秽部分发掘出来不是容易事。

莎士比亚的色情描述通常是隐隐约约的,使用文字游戏来表达,需具有精通伊丽莎白英文能力的学者才能欣赏。

劳斯说,莎氏是“非常热烈的异性爱者——以一个英国人身份来说,可能是超过了一般常态”。

劳斯的文章是为纪念一五六四年诗人诞辰纪念而作,立即引起争论。

“大诗人是色情狂吗?”《太阳报》的一个标题这样问。

莎士比亚学会秘书Gwyneth Bowen说:“胡说!其他大部分伊丽莎白作家比他的色情成分要多得多呢。”

看了以上两段报道文字,不禁诧异一般人对莎士比亚的认识是这样的浅薄。戏剧里含有猥亵成分是很平常的事,中外皆然。尤其是在从前,编戏的人不算是文学作家,剧本不算是文学作品,剧本是剧团所有的一项资产;剧本不是为读的,是为演的;剧本经常被人改动有所增损;剧本的内容要受观众的影响。所以,剧本里含有猥亵之处,不足为奇。看戏的人,从前都是以男人为限,而且是各阶层的男人都有。什么事情能比色情更能博取各色人等的会心一笑呢?不要以为只有贩夫走卒才欣赏大荤笑话,缙绅阶级的人一样喜欢那件人人可以做而不可以说的事,平素处在礼法道德的拘束之下的人,多有忌讳,一旦在戏院里听到平素听不到的色情描写,焉能不有一种解放的满足而哄然大笑?我们中国的评剧,在从前没有女性观众参加的时候,有几出戏丑角插科打诨之中,猥亵成分特多,当时称之为“粉戏”,以后在“风化”的大题目之下逐渐删汰了比较大胆的色情点缀。《莎氏全集》,一八一八年包德勒(Thomas Bowdler)也曾加以“净化”,删削了一切他认为淫秽的词句,成了“每个家庭里皆适于阅读”的版本。不过至今我还不能不想到那些所谓的“粉戏”。至今似乎没有人肯购置一部包德勒编的《莎氏全集》放在他的家里(事实上这个版本早已绝版)。

若说莎士比亚作品最富色情,似亦未必。十四行诗第一百二十九首是著名的一首,以性欲为主题,表现诗人对于性交之强烈的厌恶,我的译文如下:

肉欲的满足乃是精力之可耻的浪费;

在未满足之前,肉欲是狡诈而有祸害,

血腥的,而且充满了罪,

粗野无礼,穷凶极恶,不可信赖

刚刚一满足,立即觉得可鄙;

猎取时如醉如狂;一旦得到,

竟又悔又恨,像是有人故意,

布下了钓饵被你吞掉。

追求时有如疯癫,得到时也一样;

已得,正在得,尚未得,都太极端,

享受时恍若天堂,事过后是懊丧;

这一切无人不知;但无人懂得彻底,

对这引人下地狱的天堂加以规避。

诗写得很明显,其中没有文字游戏,亦未隐约其词,但是并不淫秽。我记得罗塞蒂(Dante G. Rossetti)有一首《新婚之夜》(Nuptial Night),也不能算是色情之作。

莎氏剧中淫秽之词,绝大部分是假借文字游戏,尤其是所谓双关语。朱生豪先生译《莎士比亚全集》把这些部分几乎完全删去。他所删的部分,连同其他较为费解的所在,据我约略估计,每剧在二百行以上,我觉得很可惜。我认为莎氏原作猥亵处,仍宜保留,以存其真。

在另一方面亦无须加以渲染,大惊小怪。

《造谣学校》

好的文学作品,不分古今中外,亦不拘是否反映了多少的时代精神,总是值得我们阅读的,谢立敦的《造谣学校》(Sheridan:The School for Scandal)即为一例。

谢立敦是英国的戏剧作家,生于一七五一年,卒于一八一六年,原籍爱尔兰。英国有许多喜剧作家都是爱尔兰人。爱尔兰人好像是有俊俏幽默的民族性,特别宜于刻画喜剧中的人物。《造谣学校》是他的代表作,布局之紧凑,对话之幽默、俏皮、雅洁,以及主题之严肃,均无懈可击,上承复辟时代喜剧的特殊作风,下开近代喜剧如萧伯纳作品的一派作风,全属于“世态喜剧”的一个类型。

《造谣学校》主要布局是写两个性格不同的弟兄,弟弟查尔斯是一个挥霍成性的浪荡子,但是宅心忠厚禀性善良;哥哥是表面上循规蹈矩,满口仁义道德的文质彬彬的君子,实则是贪婪伪善的小人。经过几度测验,终于露出了本来面目,显示了无所逃遁的真形,其间高潮迭起,趣味横生,舞台的效果甚大。像这样的布局,在戏剧中并不稀罕,但是背景的穿插布置颇具匠心,所以能引人入胜。最能令人欣赏的不是戏中所隐含的劝世的意味。戏剧不是劝善惩恶的工具,戏剧是艺术,以世故人情为其素材,固不能不含有道德的意义,但不必有说教的任务。此剧最有趣味的地方之一应该是司尼威夫人所领导的谣言攻势。此剧命名为《造谣学校》,作者寓意所在,亦可思过半矣。

长舌妇是很普遍的一个类型,专好谈论人家的私事,嫉人有、笑人无,对于有名望有财富有幸福生活的人们,便格外地喜欢飞短流长,总要“横挑鼻子竖挑眼”地找出一点点可以訾议的事情来加以诽谤嘲笑,非如此则不快意,有时候根本是空穴来风,出于捏造。《造谣学校》一剧有很著名的一例:

有一晚,在庞陶太太家里聚会,话题转到在本国繁殖诺瓦斯考西亚品种羊的困难。在座的一位年轻女士说:“我知道一些实例,丽蒂夏?派泊尔小姐乃是我的亲表姐,她养了一只诺瓦斯考西亚羊,给她生了一对双胞胎。”——“什么!”丹狄赛老太婆(你知道她是耳聋的)大叫起来:“派泊尔小姐生了一对双胞胎?”这一错误使在座的人哄堂大笑。可是,第二天早晨到处传言,数日之内全城的人都信以为真,丽蒂夏?派泊尔小姐确实生了胖胖的一男一女;不到一星期,有人能指出父亲是谁,两个婴儿寄在哪个农家养育。

谣言是这样的,有人捏造,有人传播,传播的时候添油加醋,说得活灵活现,听的人不由得不信,说派泊尔小姐生了双胞胎,这还不够耸动,一定要说明其细节才能取信于人,所以双胞胎是一男一女,生身父是谁,寄养在什么地方,都要一一说得历历如绘,不如此则不易取信于人,这是造谣艺术基本原则之一。再如一个女人的年龄永远是一项最好的谈论资料。如果一个女人驻颜有术,则不知有多少人千方百计地要揭发她的真正年龄,种种考据的方法都使用得上,不把一位风姿绰约的女人描写成一个半老徐娘则不快意。如果一个女人慷慨豪迈,则必有人附会一些捕风捉影的流言,用一些谰言套语,暗示她过去生活的糜烂。对女人最狠毒的诽谤往往是来自女人。《造谣学校》里的几位夫人、太太是此道的高手。捏造谣言的,其心可诛;传播谣言的人,其行亦同样的可鄙;而假装正经表面上代人辟谣,实际上加强诬蔑者,则尤为可哂,例如《造谣学校》中的坎德尔夫人即是。彼特爵士说:“当我告诉你她们诽谤的人是我的朋友,坎德尔夫人,我希望你别为她辩护。”因为她越辩护,越加深了那诽谤的效果。

彼特爵士说:“上天做证,夫人,如果他们(国会)以为戏弄他人名誉是和在花园里偷取猎物一样的严重,而通过一个‘保存名誉法案’,我想很多人要因此而感谢他们。”司尼威夫人说:“啊,主啊,彼特爵士,你想剥夺我们的权利吗?”彼特爵士说:“是的,夫人;以后不准任何人糟蹋人的名誉,除了有资格的老处女和失望的寡妇。”这是讽刺。遏止谣言不能寄望于立法。我们中国有一句老话:流言止于智者。流言到了智者的耳里,即不再生存。可惜的是,智者究竟不多。

前言/序言

用户评价

我最近读了《雅舍随笔(精装)》,感觉真的非常棒。这本书最吸引我的地方在于它那种朴实无华的语言,没有太多华丽的辞藻,却能直抵人心。作者仿佛就是我们身边的一位长者,用一种过来人的口吻,分享着他对生活、对社会的种种观察和感悟。他的笔触细腻而真挚,能够捕捉到生活中那些最容易被我们忽略的细节,并将它们升华为引人深思的哲理。我尤其喜欢书中那些关于人情世故的描写,既有幽默感,又不失温情,读起来让人觉得非常亲切。而且,这本书的精装设计也相当出色,纸张厚实,印刷精美,拿在手里就有一种厚重感和品质感,让人爱不释手。它不像一些快餐式的读物,需要慢慢品味,细细咀嚼。我常常会在午休时间或者晚上睡前,翻开这本书,读上几篇,总能获得一些启发,让自己的内心更加平和。它让我重新思考了一些人生的价值,以及如何更好地去生活。

评分《雅舍随笔(精装)》这本书,给我的感觉就像是在一个阳光明媚的午后,泡上一壶热茶,坐在窗边,慢慢品味。作者的文字有一种不动声色的力量,它不会用尖锐的言辞去批判,也不会用夸张的笔调去渲染,但却能在最平淡的叙述中,让你看到生活的本质和人性的光辉。我特别欣赏作者在描绘人物时,那种不动声色的刻画,寥寥几笔,就能勾勒出一个鲜活的人物形象,让你仿佛能看到他们的音容笑貌,感受到他们的喜怒哀乐。书中的一些小故事,虽然看似平淡无奇,但细细想来,却蕴含着深刻的人生哲理。它让我明白,生活中的很多道理,并不需要多么宏大的叙事,而是藏在那些日常的点滴之中。精装的包装,也让这本书显得尤为珍贵,无论是作为自己收藏,还是送给朋友,都显得非常有品位。它不愧为一本值得反复阅读的经典之作,每一次翻阅,都能有新的收获。

评分这本《雅舍随笔(精装)》实在是太妙了!我拿到手的时候,就被它沉甸甸的质感和素雅的封面深深吸引。打开来,那厚实的纸张,清晰的字体,仿佛穿越时空,将我带回了一个安静而充满书卷气的年代。我最喜欢的是它那种娓娓道来的叙事方式,没有惊心动魄的情节,也没有华丽的辞藻,却能在字里行间流露出作者对生活细致入微的观察和深刻的感悟。读着这些随笔,我常常会不自觉地停下来,思考作者提出的观点,或者回味自己生活中的点滴。书中那些关于人情世故的描写,尤其让我觉得亲切,仿佛看到了自己的长辈,或者曾经遇到的某位令人难忘的老友。作者的笔触朴实却充满力量,能在最平凡的日常中挖掘出不平凡的意蕴,这种功力令人惊叹。精装版的品质更是让阅读体验更上一层楼,无论是翻阅手感,还是摆在书架上的视觉效果,都彰显着它的不凡。每一次翻开,都像是在与一位智者进行一次心与心的对话,总能获得新的启发和感悟。这本书不适合匆忙翻阅,它需要静下心来,细细品味,才能真正体会到其中的妙处。

评分我必须说,《雅舍随笔(精装)》这本书绝对是一股清流。在这个信息爆炸、节奏飞快的时代,能够静下心来读一本如此细腻、沉静的文字,真是一种难得的享受。我尤其钟情于作者那些对生活细节的捕捉,无论是日常琐事,还是人情往来,他都能写得那么生动有趣,仿佛就发生在我们身边一样。他的文字有一种独特的温度,不冷不热,恰到好处,让你读起来感到温暖而舒适。而且,这本书的结构也非常巧妙,没有生硬的章节划分,更像是作者在与读者进行一场轻松的聊天,想到哪里就写到哪里,但每一段文字都充满了智慧和洞察力。精装本的质感也是没得说,拿在手里就有一种被尊重的感觉,纸张的触感、油墨的香气,都让人陶醉。我常常会把它放在床头,有空的时候就随意翻开一页,总能读到让我会心一笑或者若有所思的内容。这本书给我带来的,不仅仅是阅读的快乐,更是一种心灵的滋养,让我在忙碌的生活中找到片刻的宁静和反思。

评分《雅舍随笔(精装)》这本书,怎么说呢,就是那种一旦捧在手里,就舍不得放下的感觉。它不是那种会让你哈哈大笑或者痛哭流涕的书,但它有一种更深沉的魔力,能够一点一点地渗透进你的心底,让你在不经意间被触动。我特别喜欢作者描绘的那些画面,尤其是一些关于季节变化、景物描写的部分,文字干净利落,却能勾勒出一幅幅生动的图景,仿佛身临其境。更难得的是,在这些景物描写之下,总是蕴藏着作者的人生哲学和生活态度。他不会生硬地说教,而是通过对一件小事的叙述,让你自己去体会其中的道理。这种“润物细无声”的表达方式,我个人非常欣赏。精装的装帧也让人觉得很舒服,拿在手里很有分量,一看就知道是花了心思的。它不张扬,却有着一种内敛的优雅,就像书中的文字一样,不事声张,却自有一种韵味。我常常会在睡前读上几页,然后带着一种宁静而平和的心情入睡。它让我重新审视自己的生活,思考人与人之间的关系,以及生命本身的意义。

评分很期待这本书的,收到了,飞的速度呀。

评分印刷精美,包装精致,送货快,快递小哥服务热情,周到!

评分一以来都很喜欢梁实秋的散文,语言幽默风趣,又充满哲理。

评分内容就不用说了。书的纸质很好

评分京东商品价格优惠,活动比较复杂,抢券难。经常活动时候多囤一些,快递给力,基本上当天或者第二天送达,不担心盗版和假货,售后也很好,只是有些客服水平需要提高。总体来说是相当好的购物体验。以后还会继续在京东购物。

评分包装不错 使用情况待观察

评分京东图书节买减活动真给力,对折不到价格买正版图书,省心省钱更省力!

评分买书如山倒,看书如抽丝,但是喜欢书的人,就是逢活动必买,常年购物车放一堆书,待合适入手

评分挺划算的,就是包装上有点小污渍,幸好拆开以后没有什么污渍

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![阳光姐姐小书房:猪仔头温暖之旅 [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11026690/5840cf4fN3177effe.jpg)

![小淘气快乐日记:1年级真好玩(注音 全彩 美绘版) [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/10893705/54368272N4a47a85d.jpg)

![永远的普罗旺斯 [Toujours Provence] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11121021/5a61c4e0N0b20a7bd.jpg)