具体描述

产品特色

内容简介

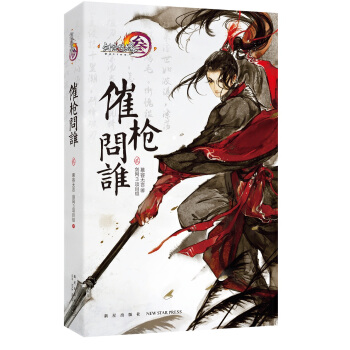

☆ ONE一个人气作者、唯美系作家张秋寒继《铅华》后又一怀旧长篇巨献,历时三年精心打造,讲述我们这个时代的阴谋与爱情。

☆ 一见倾心,扶持前行,爱成大业,这样的爱固然值得歌颂,可永垂不朽的只是很小一部分。那些狭路相逢,荒腔走板,一败涂地的爱即便真是反面教材,首先也该被翔实记载。

☆十载悲欢如梦,抚掌惊呼相语,往事尽飞烟。“不对的爱情”有很多,作者写不只是两位主人公的故事,更是生活中每一个你、每一个我的故事,荒诞却真实,平凡而深刻。

☆本书语言与故事兼备,情感与才思并举,十分耐人寻味;封面采用烫金工艺,兼具传统与时尚两种特质,能够给每一位翻开它的人带来一番新鲜的阅读体验。

年轻人陈寰在毕业期间结识了同校的校友周玺芝并很快确定了恋人的关系,毕业季的际遇让他们的故事从一开始就充满别离之意。情场如战场,十年两茫茫,其间的勾心斗角步步为营回过头去看看,不过一场云烟。至于是否爱过,彼此心中明了,也就不足为外人道。待到十年后重逢,大家笑泯恩仇,却都感慨岁月难回,虚掷了好时光。

作者简介

张秋寒

男,青年作家、插画师、装帧设计师,江苏省作家协会会员。其作品风格典丽,富有古典美感,多见于《南风》、《意林》、《青年文摘》等期刊。曾著有长篇小说《铅华》、《白昼昙花》,随笔集《告别的话,由风转达》,短篇小说集《寂寞的女子都是旧相识》等。

目录

第一章 尘泥渗漉

第二章 似水过石

第三章 春露华浓

第四章 鹤影流沙

第五章 月轮移去

第六章 昨日欢颜

第七章 向隅承恩

第八章 烟花当头

第九章 海上舟痕

第十章 忽如远客

精彩书摘

大头贴上的女孩子叫周玺芝。写在纸上,很漂亮,也很大方,还带着一点从容不迫的古意。念出声也是美好的,平平仄仄,仿佛在推敲着宋人的词牌。

陈寰也没有拖她的后腿。个头,貌相,才华,各样也都是配套等称的。

女的也好,男的也好,学校这个地点也好。人和地利占尽,唯独时间不好,是毕业的那年夏天。好像冥冥之中,相识就意味着告别。

当时,物流的车停在宿舍楼前的广场上,车头的大喇叭里发出的也是苏城口音:“还有没得发货的啊,还有没得发货的啊,抓紧时间,抓紧时间。”

陈寰看钟涛还在纠结,劝道:“扔硬币吧。正面留下,反面回家。”

钟涛照做,最后是正面,便又磨叽上了:“三局两胜好了。”

陈寰笑了笑,说:“回家吧。”

他很清楚钟涛的性格,大四最后一年的最后一个月都不愿意出去实习,每天盼着家里头汇钱,收到钱如数奉献给后街的网吧。他要是不想回家,就不会提前把包裹整理得那么俏正。

陈寰说:“我下去买饭,帮你寄了吧。”

钟涛有不舍之意,陈寰说:“少跟我煽情啦,猴头和老陶马上回来,你哭给他们看吧。”

烈日当头,陈寰问物流师傅怎么不选个荫凉的地方停车,非要在广场中心蒸桑拿。“这块地方你们四面宿舍楼都能看到啊。”师傅又说,“小年轻,你马上出了校门就晓得钱难苦咯。”

陈寰刚要走,却听什么东西开裂的声音——是个女孩子装被褥的包裹撑炸了线。

“你这个袋子容量有限哎,我的乖乖,装上三床被子啊,怪不到的。”师傅说,“你搞两个袋子扎在一起没得事啊,我算你一个首重好唻。”

陈寰说:“军训的时候学校不是发过一种专门装被子的迷彩滑雪布袋子吗?”

她说找不着了。

陈寰说:“那你在这等等吧,我拿我的给你。”

陈寰走后,师傅问她:“你们是同学啊?”她说不认识,第一次见。

“那你不要搭他腔哎。”

“啊?”

“哎呦,你们还学生呢!老师没教啊,无事献殷勤,非奸即盗。”

她笑笑,用手扇风,说:“我看他不像。”

陈寰回来了,帮她理好了堆上车。

她问他吃饭了没有。陈寰笑着说:“你回家的人还怕欠我人情吗?”

她问:“你留苏城啊?”

陈寰点点头。

“男生,留下蛮好的。”她坚持请他到食堂吃个饭,“饭卡里还有几十块钱余额,赶紧用掉算了。你卡里留点钱无所谓的,以后路过学校可以进来吃个便饭,外面的饭比学校贵多唻。”

他们在小食堂点了几个菜。等菜的过程中,她自我介绍了一下。

陈寰问:“什么喜?喜欢的喜吗?”

“玉玺的玺。”

陈寰先是朦朦胧胧点点头,后来憋不住扑哧一声笑了,说:“玉玺的玺怎么写来着?现在真是提笔忘字。”

周玺芝也笑他,说你真是文学院的吗,太可怕了。

她说“尔”,就是“你”去掉单人旁的那个“尔”,下面加一个玉石的“玉”。

“哦哦,你的宝玉。”陈寰这样解释。

菜来了。水芹炒香干,鱼香肉丝,麻婆豆腐,外加一个排骨汤。周玺芝问服务员:“海带呢?我让排骨汤加海带的。”服务员说后厨可能忙忘记了。周玺芝说:“那你端回去,让他们加了海带再送过来。”陈寰说算了吧。周玺芝不听劝:“他们就是看你是毕业生,处处打马虎眼。好在我也是这个态度,反正要毕业的人了,也不怕得罪谁。”

陈寰问:“怎么都要回老家呢。你老家是哪里的?”

“河婴,听说过吗?”

“怎么没听说过,我有个姑姑,家就在河婴。”

“女生跟男生还是有所不同吧。女生嘛,工作大差不差就行了,以后结婚生小孩,反正都是那么一回事,求的是个安稳日子。男生在外头打拼打拼还是有必要的,不单单指赚钱哦,各方面都会有好处的。”周玺芝说这番话的时候,一直低头夹菜,可又不夹走,筷子在盘子里拈来拈去。就像她这个看起来有点矛盾的人一样,有时锐利,有时柔软,有时前卫激进,有时落伍退缩。但是这些矛盾又能阴错阳差的达成和解,在她身上得以寄生。

吃完了饭,他们走到楼下,脚步都变得迟缓。

陈寰知道,他们的缘分就止于这顿饭了,他恐怕连个回请的机会都没有。他在想,是不是该要她的电话,但是“要电话”这件事向来是有着公认的深层含义的,尤其是初相识的陌生男女之间。他不清楚周玺芝心中所想,他不了解她,不排除她就是这种性格,别人稍有恩典,赶紧想法还回去,彼此不拖欠。吃饭是最省时省事的办法。他要是张嘴要电话,她会表示奇怪吗——什么?电话?或者,就是要到又如何,她是要回家的人了,她说她要回家结婚生小孩。她的未来规划得有条不紊,他何必搅乱她的秩序。

结果就什么都没讲,各自回了宿舍。这个结尾真的显得非常仓促,因而失去了美感,他们的这场际遇也就担不起“邂逅”这样华丽的词。

三天之后,陈寰不再为这个潦草的收梢感到怅惘。世上真正完美的人生初见又有多少呢,即使初见完美又能如何,还不如把好感省着点花,用来打点日后的岁月,能处处都保有一些惊喜。

前言/序言

自序 锦灰堆

有时候,也会想,自己真的没有做另一种人的能力吗?

打牌抽烟喝酒,应该学一学就会的。耽溺于体育频道的有形竞技与时政方面的无形竞技,似乎也不是难事。或者,娱乐的同时兼顾生财,比如那些时时刻刻都聚精会神留心着风吹草动的人们,一边手捧iPad刷着股票基金期货贵金属行情,一边问候着空气与尘埃的母亲。

可是,就是不会啊,只是低头写细小的字,像个一辈子都和针脚打交道的缝纫工。

外人更愿意把时间花在名利场的交际上,或者寻欢于温柔乡。他们从心底嫌弃这个行当的穷酸无聊,同时还逼真地自叹弗如,说:“真是耐得住寂寞啊。”

寂寞不需要忍耐,不需要捱。倘若话不说这么满,那就是——偶尔才要忍耐,才要捱。寂寞是伴侣,长期的磨合使双方具有不俗的默契度,偶然的错位才会出现“忍耐”和“捱”的局面。错位的幅度决定着或大或小的后果,这与寻常人家的饮食男女发生口角陷入冷战甚至大打出手别无二致。但多数时候,寂寞眷顾着写字的人,写字的人也迷恋着寂寞,就像男女常态的相爱。

以爱为喻实在是庸俗,好似古往今来写爱的文艺作品也在各自的时代里泛滥成灾。乐府情诗花间词,能诵能唱;传奇话本杂剧,能读能演;到了民国时期,郎情妾意的题材除了汇成风生水起的鸳鸯蝴蝶以外,更是在银幕上大行其道。

归根结底,爱是人类最朴素的理想。不得爱者,盼它光临。已得爱者,愿它常驻。

带着山高水长的期望,那些源远流长的故事都被冠以青梅竹马、破镜重圆、凤凰于飞、琴瑟和谐的面目,而对现实的疮痍有本能的抵触。像是不满《莺莺传》的遗恨哀伤,遂二次创作成花好月圆的《西厢记》。

上一部长篇小说《铅华》写成,已是七年前的事了。这一部动笔在三年前。动笔之初,我没有想到会用这么长的时间。这期间,它曾被空置很久——自我感觉需要回想写这本书的初衷,让它在逼近结局的过程中凸显,再逐渐消弭。

慢慢地,就想起来了。我最早是想写一场“不对”的爱情。说“错误的爱情”太笼统武断,它不是错,只是不那么对。对的爱情太多了,不对的爱情也多,只是看起来不值得描摹,仿佛一张曝光报废的胶片,不值得动用暗房冲洗。

一见倾心,扶持前行,爱成大业,这样的爱固然值得歌颂,可永垂不朽的只是很小一部分。那些狭路相逢,荒腔走板,一败涂地的爱即便真是反面教材,首先也该被详实记载。

这个故事说的就是后面这一种。看起来的确是不够美好,却禁不住这样的故事总是如风一样在城市里来回萦绕。

丝丝缕缕的想法,已借助每一个角色之口作了表达,再过分赘言就很无趣了。其实许多事也都是说不清楚的,模棱两可的,于是这一方戏台上,生旦净丑,各自吟唱,水袖交错,旌旗堆叠,一片乱舞纷呈。

华美的并非浓墨重彩,而是这一段最好的时光。似水流年,锦衣霓裳,付之一炬。回头看去,依稀还有愁惨的火痕。人生自然还长,步入新的阶段,祈求涅槃。只是遗民都喜爱在月下踱步并寻找,执着地幻想着暝暝的风烟消散后,依稀还能隔空看见他们曾经的王朝。

张秋寒

2017 / 5

用户评价

说实话,我一开始对这本书的期待值是比较平庸的,毕竟现在市面上同类题材的作品实在太多了,很容易审美疲劳。但这本书的独特之处,恰恰在于它对“疏离感”的精准拿捏。它不是那种煽情的作品,情感的表达是克制的、内敛的,像冰面下的暗流,你知道底下有巨大的力量在涌动,但表面上却风平浪静。我读到关于主人公在某个陌生城市里寻找旧友的那段情节时,深有感触。那种“身处人群,却无人可依”的孤独感,被作者用极其冷静甚至有些疏远的笔触描绘出来,反而更具穿透力。它没有过多地渲染悲伤,而是聚焦于日常生活中那些微不足道的、重复性的动作——比如每天固定时间打开窗帘、去楼下固定的咖啡馆点一样的饮品。正是这些机械化的重复,反衬出人物内心世界的巨大空洞和对确定性的渴望。这本书的结构也很有意思,它似乎遵循着一种非线性的逻辑,章节之间的跳跃感很强,读起来像是在翻看一本被打乱了顺序的日记本,需要读者自己去建立起内在的联系。这种阅读体验,更像是考古,你需要小心翼翼地清理掉时间留下的尘土,才能看到物件原有的纹理。它对“记忆的不可靠性”这一主题的探讨,也令人深思,有些细节是如此清晰,而另一些关键时刻却变得模糊不清,这真实地反映了我们大脑储存信息的方式。

评分从文本肌理来看,这本书展现出了一种罕见的、对“未完成”状态的偏爱。它没有试图提供任何廉价的圆满或和解。很多情节的收尾都带着一种明显的“戛然而止”的意味,仿佛作者在故事到达一个临界点时,突然剪断了镜头,留下一片空白。这种处理方式虽然挑战了传统叙事的期待,但却非常贴合生活本身的本质——生活充满了未完成的对话、未兑现的承诺和未解的谜团。阅读过程中,我反复琢磨那些留白的地方,试图去想象人物在离开那个场景后的人生轨迹。这种主动的参与感,让这本书的生命力得以延续到合上书本之后。更值得一提的是,书中对“空间”的利用,它不仅仅是人物活动发生的场所,更像是一个参与叙事的角色。无论是狭窄逼仄的公寓,还是空旷无人的码头,这些空间都带有强烈的情感色彩,它们在不知不觉中塑造、甚至压迫着书中人物的命运。这种对环境心理学般细致入微的描写,让整本书的质感显得非常厚重,不是那种轻飘飘的都市故事,而是扎根于具体地理和时间之中的命运写照。

评分这本书的语言风格,简直像是一场精心编排的、关于色彩和光线的实验。我常常需要放慢速度,仅仅是为了去品味那些形容词和动词的微妙变化。作者对于细节的捕捉能力到了近乎偏执的程度,但这种偏执却成功地构建了一个极具真实感的虚拟世界。比如,描述一场黄昏下的争执,他没有使用任何夸张的修辞,而是着重于光线如何被对面建筑物的玻璃折射、如何拉长了人物的影子,以及影子边缘那种近乎油画般的厚重感。这种视觉上的冲击力,比任何直接的情感宣泄都更具力量。而且,我发现这本书的内在节奏感非常强,它不是由情节驱动的,而是由“情绪的积蓄”来推动的。每一段话,甚至每一个逗号的停顿,似乎都在为接下来的情绪爆发做铺垫,哪怕那个“爆发”本身也可能只是一个轻轻的叹息。对于那些追求阅读快感的读者来说,这本书可能略显“晦涩”,因为它要求你投入大量的时间去感知“氛围”,而不是去追逐“故事线”。但对我而言,这正是一次美妙的沉浸,仿佛我不是在阅读,而是在被动地体验另一个灵魂的感官世界。

评分这本书的开篇就带着一股老派的、近乎于怀旧的叙事腔调,仿佛是从泛黄的书页里直接飘出来的气息。作者对环境的细致描摹,简直让人能闻到那种老木头和旧纸张混合的味道。我特别喜欢他笔下那些沉默的场景,它们不是空洞的背景板,而是蕴含着某种未言明的张力。比如对一座北方小镇冬日清晨雾气的刻画,那种灰蒙蒙的、仿佛时间都凝固了的质感,读起来让人心里直发紧。叙事节奏的处理也非常大胆,时而像潺潺细流般缓慢推进,着重刻画人物内心极细微的波动和挣扎;时而又突然加快,抛出一个让人猝不及防的事件,让你立刻从沉思中惊醒。这种节奏的错落有致,使得阅读过程充满了探索的乐趣,你永远不知道下一页会带你进入怎样的情绪漩涡。而且,书中人物的对话艺术更是值得称道,他们的话语往往是“言之未尽”的典范,很多重要的信息和情感都需要读者自己去空气中捕捉和拼凑。这对于习惯了直白叙事的读者来说,可能需要一些适应期,但一旦沉浸进去,那种被信任和邀请去共同完成故事的感觉,是非常迷人的。作者似乎并不急于给出答案,而是更热衷于展示生活的复杂性、模糊性,以及那些被时间冲刷后留下的,难以名状的痕迹。

评分这本书的叙事者采用了非常独特的第一人称视角,但这种“我”却是极其不可靠的,充满了自我矛盾和潜意识的干扰。阅读过程中,我经常需要停下来,问自己:他刚才说的这件事是真的吗?还是仅仅是他情绪作用下的扭曲再现?作者似乎故意模糊了现实与幻觉的界限,使得叙事充满了一种迷宫般的体验。这种不确定性,使得每一次重读都会带来新的解读。例如,关于某次童年创伤的描述,在不同的章节里出现了细微的差异,这些差异不是叙事上的失误,而是作者对记忆本身脆弱性的深刻洞察。此外,这本书的哲学思辨色彩也相当浓厚,但它并非那种高高在上、故作高深的理论堆砌,而是将存在主义的困惑,巧妙地融入到日常生活的琐碎细节之中。比如主人公对一盆盆栽的照料,对一封迟迟不寄出的信件的反复修改,这些平凡的行为都成了探讨“意义”和“存在”的载体。这本书更像是一部心灵的素描集,线条可能粗糙,但情感的真实度极高,它不迎合读者,而是挑战读者去面对自身内心深处那些不愿意直视的角落。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有