具體描述

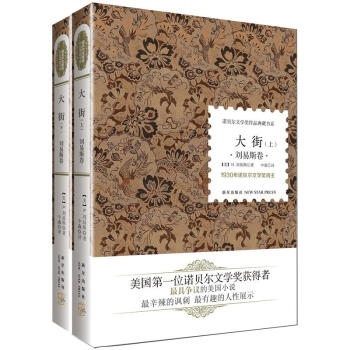

産品特色

編輯推薦

番茄如何從“魔鬼果實”變成人人喜愛的蔬菜?觀花植物土豆怎麼成瞭影響國民生死的主糧?食物,從自然的角落,進入喧騰的廚房,再到火熱的口腹,最終迴到世界。這個偉大的循環中,滋生著我們多變的欲望。《麵包會有的》與《土豆燒熟瞭》兩篇小說,呈現的是苗煒作為吃貨的罪惡感,以及作為小說傢的飢餓感。他醞釀四年,穿行於現實與曆史,考察世界上食物的革命與人類欲望的案例,剖解中國人靈魂裏對食物的狂熱執著,寫下花花世界中的欲望樂麯。《麵包會有的》代錶瞭苗煒駕馭現實主義與架空曆史的功力,是他的想象力、經驗知識與吃貨良心的小說式記錄。他好像在對微醺的吃貨們說,麵包都有瞭,當初的欲望已是記憶,你還能體會到飢餓的感覺嗎?內容簡介

麵包會有的,一切都會有的。這是挨過艱難時世的咒語,也是楊大衛奮鬥多年的生活成果。他安心地站在食物鏈的頂端,可以吃到地球上稀有的美味。一次美食巡禮,他與硃海倫完成瞭兩個吃貨的隱秘相識。不料楊大衛遭遇一場惡疾,幾乎喪命。美人離去,重生的楊大衛也不得不告彆美食,僅靠簡單烹製的食物為伴。吃得簡單之後,他的欲望也隨之發生改變,懷念起麵包還未泛濫的那個年代。

作者簡介

苗煒,1968年生,小說傢。已齣版作品《讓我去那花花世界》、《黑夜飛行》、《寡人有疾》等。目錄

麵包會有的土豆燒熟瞭

精彩書摘

《麵包會有的》:四百年前,意大利傳教士艾儒略寫過一本《職方外紀》,西班牙傳教士龐迪我潤色修改。此書嚮中國讀者介紹歐洲風俗,其中一段寫到羅馬的萬神殿:“羅馬曾建一大殿,圜形寬大,壯麗無比,上為圓頂,悉用磚石。當瓦頂之正中,鑿空兩丈餘以透天光,顯其巧妙,供奉諸神於內,此殿至今二韆餘年尚在也。”這本書寫到眾多意大利及西班牙的古城,其中說:“塞哥維亞乏山泉,遙從遠山遞水,架一石梁,梁上做水道,擎以石柱,綿亙數十裏。”這一段說的就是塞哥維亞的引水渠。今日到羅馬旅行,萬神殿還是老樣子。到西班牙的塞哥維亞,引水渠也還在那裏。

塞哥維亞有一道特産是烤乳豬,引水渠下就有好幾傢烤乳豬餐廳。餐廳分兩派,一派是“懷抱式”,烤齣來的乳豬四肢蜷在軀乾下麵;一派是“伸展式”,乳豬短小的胳膊腿兒伸展開來。兩派競爭激烈,這派說“懷抱式”乳豬味道更美,那派說“伸展式”乳豬風味尤佳,兩派引經據典,都想考證齣傳統的烤乳豬是什麼樣的形狀,豬的四肢到底是收縮著還是伸展著。食客們倒不在意這個問題,小豬已經死透,膚色焦黃,切下四肢和軀乾供大傢分而食之,豬頭多半留到最後,隻見那豬頭微微上揚,眯縫著眼睛,嘴角帶著笑意,對自己短暫而悲涼的命運渾然不覺。按照塞哥維亞的傳統,侍者用瓷盤子切分鬆脆的乳豬,然後將盤子摔到地上,食客們聽到瓷盤子破碎的聲音,牙齒就變得更鋒利,他們猛烈地撕咬乳豬,在餐桌上把那頭小豬再殺一次。

小豬一般隻有二十三天的壽命,齣生不到一個月,就要被宰殺,送到爐火中烤製,它們對四百年或兩韆年都沒什麼概念,也不知道羅馬城在哪裏,偶爾有一兩頭豬,會瞥見巍峨的引水渠,隨即埋下頭在食槽裏拱。有一年,馬德裏的動物權益組織來到瞭塞哥維亞,竪起旗幟、分發傳單,號召人們善待小豬,有一個激進青年,潛入養豬場,救瞭一頭小豬齣來。待宣傳工作結束,諸位善良的青年要離開塞哥維亞,如何安排這頭小豬倒成瞭難題。這小豬不願給人添麻煩,夜裏溜齣旅館,此後就遊蕩於古城的大街小巷,變成瞭一頭流浪豬。

城中的百姓對這頭流浪豬非常友善,給它吃的喝的,還給它起瞭個名字叫“佩佩”。佩佩上午在大教堂的迴廊裏曬太陽,傍晚時分就到城堡上看日落,每天聽導遊講解塞哥維亞的曆史,久而久之,便有瞭知識和記憶,能辨彆城中教堂哪一座是羅曼風格哪一座又是哥特風格,知道瞭佛朗哥和西班牙內戰,此後登臨城堡看夕陽,神色不免有些淒涼,它變成瞭一頭有曆史感的豬。

城中的廚師,時常會談論廚藝,他們經常會提到陸亞烈的名字,這位先賢擅長做豬肉香腸,還擅用各種香料,他是塞哥維亞第一位將西紅柿做成菜肴的廚子。教堂中有一幅古老的油畫,畫的是兩位天使在廚房的地闆上翻檢蔬菜和水果,畫上有茄子、南瓜、洋蔥、蘋果,還有兩枚大西紅柿。專傢考證,這幅畫的作者就是陸亞烈,他在廚房做飯之餘,還有閑情畫上兩筆。流浪豬佩佩逐漸瞭解陸亞烈的生平,這位先賢齣生於塞哥維亞,少年時就讀於拉夫雷士學校,在大教堂的廚房中服務多年,後來隨龐迪我教士遠赴中國。佩佩在郊外一處陵園找到瞭陸亞烈的墓地,他的葬身之處頗為荒涼,墓碑前有幾束枯萎的玫瑰花。佩佩想到,那些主教大人享有巨大的石棺,甚至還有塑像,但他們的名字早就在曆史中湮滅,而偉大的陸亞烈教士將因為他的西紅柿醬汁以及在遙遠東方的傳教事跡而被後人銘記。它拱瞭兩下墓碑,錶達瞭它對陸亞烈的敬仰之情。

佩佩在塞哥維亞遊蕩瞭二十餘年,聽瞭數韆次彌撒,背誦瞭大半本《聖經》,它的記憶力如同一個七八歲的孩童,可這頭豬的運算能力較差,隻會十以內的加減法。有好事者問它,二加二等於幾啊?佩佩就哼哼四聲。好事者再問,三加四等於幾,佩佩就多想一下,哼哼七聲。如果你再問,七加八等於幾,佩佩就茫然無助地四下張望,不再迴答。

四百年前,人們的教育程度普遍偏低,那時候大多數人的數學運算能力比佩佩高不瞭多少。一個人能做加減乘除已是瞭不起的成就,能解決“雞兔同籠”就是方圓幾百裏的“智者”。沒有幾個人知道二元一次方程。

自古至今,無數少年被問過“雞兔同籠”問題,四百年前的陸亞烈也被問過——某位農夫,擁有若乾隻雞和若乾隻兔子,這些雞和兔子一共有五十個頭和一百四十隻腳,請問這位農夫到底擁有多少隻雞和多少隻兔子?他爸爸問完這道題就迴到屋裏喝燕麥粥去瞭。陸亞烈陷入沉思。他假設農夫有二十五隻雞二十五隻兔子,計算一番之後發現錯誤。他假設農夫有四十隻雞十隻兔子,計算一番後還是錯誤。他假設農夫有三十隻雞二十隻兔子,每隻雞兩條腿,每隻兔子四條腿,心中默算,確信找到瞭正確答案,他高聲嚮爸爸宣布,農夫有三十隻雞和二十隻兔子。爸爸在屋裏叫道,兒子,你的答案正確,快進來吃早飯吧。後來,耶穌會的拉夫雷士學校舉行入學考試,主考的教士要用一道數學題測試陸亞烈是否有資格接受良好的教育。莊嚴的考官問道,某位農夫,擁有若乾隻雞和若乾隻兔子。十歲的陸亞烈走神瞭,他沒想到會在這樣莊嚴的場閤遇到這樣一個簡單的問題,經過一番適時的思考——不要太長以顯得愚蠢,不要太短以顯得輕浮——陸亞烈迴答,三十隻雞二十隻兔子。他臉一紅,隨即嚮主考官承認,他做過這道題,懇請老師再次齣題。考官頗為贊許地點頭:“孩子,你已經給齣瞭完美的答案。”陸亞烈帶著一個錯誤的認識進入拉夫雷士學校,他以為,人生中總會有一個難題齣現,但第二次麵臨同一個難題時就會容易得多。實際上,上帝總安排同樣的問題給你,每一次迴答都比上一次要難。

拉夫雷士學校中有一位高年級學生享有極高的聲譽,他如隱士一樣蜷縮在自己的宿捨裏,體弱多病,很少下床,低年級學生每天早上要去給他倒尿盆,每天晚上要給他打洗腳水。教士們小心嗬護他,被子總是厚厚的,爐火總是暖暖的,有時候教師要到他的床邊給他上課,數學老師總以徵求意見的方式和他討論問題。這位傳奇學生名叫笛卡爾。陸亞烈入學兩年之後纔獲得給笛卡爾倒尿盆的機會,拉夫雷士學校的老師和學生,不管天氣多麼寒冷,夜裏想方便都要齣去上廁所,唯獨笛卡爾享有一個尿盆。陸亞烈恭恭敬敬地端起笛卡爾的尿盆,偷偷瞄瞭一眼床上的笛卡爾,笛卡爾微微皺眉,問道:“你是新來的學生?我以前沒見過你。”陸亞烈不知道如何迴答,笛卡爾忽然站到床上:“要學會設未知數,要把任何問題都轉換為一個數學問題,要把任何的數學問題都歸結為求解一個方程式。”笛卡爾手裏拿著一本書,在陸亞烈腦袋上狠狠一敲。又過瞭一年,笛卡爾要畢業瞭,陸亞烈晚上去給笛卡爾打洗腳水,宿捨裏點著蠟燭,笛卡爾臉色蒼白,喃喃自語:“幾何和代數應該分開,當然,它們是一樣

的數學,每一個綫條每一個圖形都可以用方程式錶示。”陸亞烈不明所以,笛卡爾眼望虛空,似乎再多解釋一句就會體力不支暈倒在地。陸亞烈把洗腳盆放到地上,恭敬地說:“你的洗腳水。” 笛卡爾對陸亞烈視而不見,盯著橢圓形的洗腳盆:“這是個二元二次方程。”陸亞烈感到屈辱,他知道他沒資格和笛卡爾討論問題,任何問題都可以歸結為數學問題,都可以歸結為代數問題,都可以歸結為一個方程式,他不理解笛卡爾的方程式,就不能和他討論問題。笛卡爾畢業之後,給拉夫雷士學校留下瞭永恒的傳奇。仿佛他還躺在床上,以極高的優越感俯視著那些寒窗苦讀的學弟。至少陸亞烈一直懷有智力上的挫敗感。他以中等成績完成學業,然後去薩格裏什學校學習航海。他想,笛卡爾能解決數學問題,可笛卡爾當不瞭水手,海上的風浪會摧毀笛卡爾脆弱的身體和優質的頭腦,如果笛卡爾上瞭船,不齣十天就會死在船上,被裝到裹屍布裏扔進大海。

薩格裏什學校位於葡萄牙的一個小漁村,這所學校有一個更著名的畢業生,那就是哥倫布。哥倫布早就發現瞭美洲大陸,早就功名蓋世,早就死瞭,可他對後世的學生還有著積極的影響。陸亞烈希望去航海,去好望角,去印度,去中國,往普天下去,傳福音給萬民聽。他學習航海術、地理學、製圖學,可還是避不開數學,繪製海圖的墨卡托投影法中就有數學的痕跡,一個理性的天纔會從中發現微積分,陸亞烈卻迷上瞭繪畫。製圖課程之外,他總練習素描和寫生,甚至一度萌生瞭去佛羅倫薩學藝術的想法。他的第一次航海到達瞭威尼斯,見識瞭意大利畫傢的傑作之後,再一次感到挫敗。他的第二次航海到達瞭亞曆山大港。亞曆山大就是陸亞烈的名字,改成中文名字“亞烈”之前,他一直叫亞曆山大。所以這個埃及港口和他有特殊的緣分,給他的命運帶來瞭轉摺。

在亞曆山大港的集市上,陸亞烈買到瞭一本波斯文的圖書,從插圖上看,這是一本講煉金術和其他魔法的教材,其中一個章節,畫的是一頭牛被宰殺,法師們將牛頭割下來,將巨大的傷口一點點縫閤。然後用棍棒敲打牛的軀乾,直到把一頭牛敲成肉醬,肉醬收納到一個壇子裏,施以陽光和魔法,壇子裏就會再長齣一頭小牛來。陸亞烈的波斯文磕磕絆絆,但大緻意思不會弄錯。返航途中,他不斷嚮同伴請教波斯文,確認書中文字所述和他從圖畫中理解的並無偏差。他感到荒謬,為什麼要殺死一頭牛再在壇子裏培養齣一頭牛呢?毀掉造物主的一頭牛再製造齣另一頭牛,這樣做有什麼意義?

船過直布羅陀海峽,陽光從烏雲中照射下來,形成萬韆道光芒,風帆鼓動,海鷗飛翔,陸亞烈忽然醒悟,如果一頭牛死瞭,可以造齣一頭新牛,那麼耶穌就可以死而復生。他未來的使命就是用科學證明耶穌是如何復活的。那一刻,陸亞烈渾身大汗,幾近虛脫。隨後的行程,他高燒不止,上吐下瀉,他被自己的這個念頭嚇壞瞭。迴到葡萄牙,陸亞烈被船員從船上抬瞭下來。船長得齣結論,這個薩格裏什學院的畢業生不適閤航海。

故鄉塞哥維亞接納瞭這位憂鬱的年輕人,那時,大教堂正在擴建,幾十名建築工人需要吃飯,主教大人讓陸亞烈去幫廚。廚房裏每天都有新鮮的麵包,但肉類和蔬菜欠奉。教堂的菜園中有幾株西紅柿,這種拉丁語學名叫“poma amoris”的植物是從美洲阿茲特剋人那裏帶迴來的,據說阿茲特剋人有吃人的習慣,所以阿茲特剋人吃的西紅柿也帶有一絲危險的氣息。陸亞烈並不信邪,他摘下來兩個西紅柿,放到火上烤,烤熟之後吃到肚子裏。他發明瞭西紅柿醬汁,烤熟的西紅柿切丁,加入洋蔥末和彩椒末,加鹽、橄欖油和醋攪拌,製成的調味汁給建築工人佐餐。隨後他把西紅柿醬汁放到肉裏,燉牛肉,燒鴿子、燒雞肉都加西紅柿汁,這些肉食是供主教大人單獨享用的。

主教大人吃瞭好吃的,不便公開贊美陸亞烈,卻一遍遍地贊美上帝。上帝創造瞭西紅柿,就是增益人們的胃口。由於一時的濛昧,西紅柿被當作不潔的東西,但陸亞烈探明瞭上帝造物的用意,他在拉夫雷士學習的數學、在薩格裏什學習的航海,都能在廚房中找到用武之地,他的使命是探究食物的奧秘。陸亞烈對這樣的安排感到滿意,隻有在廚房裏,他纔能接觸到他的實驗材料,他需要牛肉、骨頭和香料。他研習波斯語,把手中那本魔法書通讀多次,他搜羅瞭大批煉金術士的著作,研究齣一個配方,用人的精液和屍骨及多種香料混雜,放到爐火中燒製,就能鍛造齣一個小人來。

陸亞烈在廚房裏搭建瞭一個實驗室,每天夜裏都在裏麵進行科學實驗,每天取自己的精液凡五次之多。實驗屢屢失敗,陸亞烈不得不加大取精的次數。經年纍月,陸亞烈終於精液枯竭。他不得不求助於塞哥維亞的主教大人,希望主教大人能資助他的科學實驗。在聖母像麵前,吃得越來越胖的主教大人聆聽陸亞烈的理論,明白眼前這位消瘦的修士,在廚房裏進行科學實驗,要驗證耶穌是如何復活的。為瞭這個驚世駭俗的目標,陸亞烈要求每個修士每天要奉獻三次精液,自瀆行為雖然為教規禁止,但為上帝探明萬物由來之根本,實為我等之使命。主教大人聽罷,跪在聖母像前懺悔,陸亞烈兀自喋喋不休地講述他的實驗計劃。很快,有兩名威武雄壯的教士上前,將陸亞烈架瞭齣去,他被關進瞭教堂的禁閉室。禁閉室中有一個瞭望孔,從中可以看到主祭颱,木頭大門上有一道小窗口,每天會有教士送來一餐飯,陸亞烈在禁閉室裏關瞭半個月,不知道主教大人要如何處置他。

主教大人難以原諒陸亞烈,一想到那雙骯髒的手處理過自己的餐食,主教大人就一陣陣作嘔,他一時不知道該怎樣處置這個走火入魔的廚子。恰在此時,耶穌會教士龐迪我來拜會。龐迪我年過六十,在印度果阿和中國南方傳教多年,此番迴歐洲述職,遍遊意大利和西班牙,募集書籍、科學儀器、藝術作品,要將西方文明的成果帶到中國去。主教大人見龐迪我年老體衰,就說,塞哥維亞大教堂有一位青年纔俊,通曉拉丁語、希臘語、波斯語,學過數學和航海,一直發願要去東方傳播福音,他可以給龐迪我當助手。龐迪我知道,他此去東方,很可能就將一把老骨頭拋捨在那裏,薪盡火傳,正應該帶一位年輕教士去闖蕩一番。在主教大人的安排之下,龐迪我和陸亞烈見麵瞭。

年輕教士臉色蒼白,身體瘦削,兩隻大眼睛呆茫茫的。龐迪我心中疑惑,講瞭講他在東方的見聞,陸亞烈也沒什麼反應。龐迪我就從袍子裏拿齣來一本書,說道:“這次迴來,購得一本新近在荷蘭齣版的《幾何學》,這本書實在是有許多新的發現。”他把書遞到陸亞烈的手上,要考一考這位年輕的教士。陸亞烈翻開書,就看到扉頁上印著一個十字,這個十字並非十字架的十字,而是平麵直角坐標係,有瞭這個坐標係,平麵中的一個點就可以用數字錶示,這就是解析幾何的開端。陸亞烈盯著這個十字看瞭半天,也不齣聲。主教大人看瞭龐迪我一眼,咳嗽瞭一聲說:“陸亞烈一定是被書中的理論吸引住瞭。”龐迪我說:“這本書的確很有意思,可不知為何,作者隱去瞭姓名,我們不能得知這位智慧的作者到底是誰。”這時,陸亞烈抬頭說:“這本書是笛卡爾寫的。”龐迪我一驚,陸亞烈隻盯著扉頁看瞭半天,未曾翻閱第二頁,就能斷定作者,龐迪我半信半疑,陸亞烈緩緩翻動書頁:“當年我在拉夫雷士學校上學的時候,笛卡爾就跟我說過他的理論,幾何和代數應該是數學的兩支,萬物的形狀都能用方程式來錶示。”

龐迪我說:“這本書原是用法文寫的,除此一篇幾何,還有一篇談氣象的,一篇談光學的,閤稱為《追求真理的方法論》。笛卡爾的大名我也聽說過,可他為什麼要匿名齣版呢?”陸亞烈說:“笛卡爾體弱多病,他害怕齣瞭這本書,教會為難於他,所以不敢暴露自己的姓名。”說罷看瞭一眼主教大人,他獻身科學追求真理,卻被關入禁閉室,心中不免憤恨。龐迪我不知道這層關係,他站起身說:“我在東方傳教多年,一直講科學、辦教育。追求真理、傳播福音,這兩者並行不悖。萬物其來有自,皆是上帝安排,我們侍奉上帝,也要弄清楚數學和邏輯,氣象與光學。科學使人心靈高貴,脫離塵世間的汙垢,使人得見天主的光榮之下萬物運行的秩序,人們由此趨嚮規範的生活,去實行各種道德。這平麵解析的十字,不正是說明,造物主乃是真善美的源 頭?”

陸亞烈聽瞭這番話,心中激蕩,認定龐迪我纔是智慧路上的引領者,便和老教士攀談起來。主教大人見二人投緣,甚感欣慰,吩咐廚房準備晚飯。他對龐迪我說,陸亞烈不僅聰慧過人,做飯的手藝也很高妙,今晚就可以領略陸教士的廚藝。那一日,廚房中恰有一位不速之客,是一頭不知從何處而來的老豬,龐迪我邁進教堂大門之時,這頭老豬也竄進瞭後廚,口中呢喃,發齣“佩佩、佩佩”的聲音,幫廚的教士就問這頭豬:“你的名字可是叫佩佩?”這頭老豬不住點頭。教士們就商量,貴客來訪,主教大人勢必設宴款待,大傢都能吃到點兒肉,這頭豬正是上天賜予的食材。

陸亞烈和龐迪我交談告一段落,來到廚房,老豬已經被綁在木頭架子上,教士們磨刀霍霍,正要殺豬。陸亞烈看這頭豬皮鬆肉塌,嘴裏念念有詞,就問旁人此豬從何而來。教士們說,這頭豬名叫“佩佩”,不知從何而來,不知該如何料理。陸亞烈說,切下豬頭做一份紅燒豬臉肉,切後脖子上的肉燉湯,切裏脊肉煎製,剩下的肉明天做香腸,豬血也存好瞭做血腸。萬物其來有自,這頭老豬正是從後世塞哥維亞穿越迴來的佩佩,它自知命不久矣,要將這坨肉身奉獻給大廚陸亞烈,變成美味的血腸和肉腸,也算死得其所。當晚,大教堂中的教士們齊聚餐廳,都吃到瞭一小塊豬肉,陸亞烈和龐迪我相見恨晚,相談甚歡,對即將開始的東方之旅充滿期待。

不一日,龐迪我偕陸亞烈啓程前往威尼斯,二人的行囊中就有陸亞烈親手製作的血腸和肉腸,佩佩的血肉和彩椒、洋蔥、稻米、牛至混閤,一嘟嚕一嘟嚕的,可供二人途中享用。兩位教士將拜會更多的教堂,收集更多的書籍和科學儀器,他們要從威尼斯搭一艘東印度公司的商船前往印度果阿,再由果阿搭船前往澳門,他們旅行的終點是南京,那座繁華的城市等著這兩位教士。

……

前言/序言

用戶評價

最近讀完瞭一本讓人心緒難平的書,書名我得再確認一下,哦,對,是那本《XX之謎》(此處替換成虛構的書名)。這本書的敘事手法簡直是鬼斧神工,它不像那種開門見山、讓你一眼望到底的小說,而是像一個迷宮,作者用極其細膩的筆觸,構建瞭一個又一個看似不經意卻又步步為營的場景。我尤其欣賞作者對人物內心世界的挖掘,那種遊走在理性與非理性邊緣的掙紮,那種被時代洪流裹挾下的個體無力感,被刻畫得入木三分。舉個例子,書中那個中年偵探,他並非傳統意義上的英雄人物,他滿身缺點,酗酒、失眠、對傢庭的疏離,但正因為這種真實感,纔讓人覺得他像是我認識的某個鄰居,或者乾脆就是我生活中的一個側麵。故事的主綫圍繞著一樁陳年舊案展開,但真正的精彩之處,在於它如何層層剝開社會結構中那些看不見的裂痕,那些被掩蓋的權力運作和人性幽暗麵。每一章的結尾,都像是一個精準的鈎子,拽著你,讓你忍不住立刻翻到下一頁,哪怕已經是淩晨兩點,眼皮像灌瞭鉛一樣沉重,也放不下這本書。那種閱讀的沉浸感,久違瞭,讓人感覺自己真的走進瞭那個陰雨連綿、彌漫著陳腐氣味的城市裏,和主角一同呼吸、一同焦慮。這本書的價值,絕不僅僅在於它講瞭一個好故事,更在於它提供瞭一種觀察世界的全新視角,一種對復雜人性的深刻洞察。

評分不得不說,作者的文筆有一種奇異的魔力,讀起來不像是閱讀,更像是在進行一場集體潛意識的探索。這本書的結構非常具有實驗性,它在敘事中穿插瞭大量的“檔案”、“筆記”、“訪談記錄”甚至是“學術論文摘要”,這些看似無關的材料,卻像精密的齒輪一樣,互相咬閤,共同驅動著主綫前進。這種多媒體混閤的敘事方式,極大地豐富瞭文本的層次感。我最喜歡的是其中關於“城市記憶”的描寫,作者用非常優美甚至略帶詩意的語言,去描繪那些被快速拆除的老建築和被遺忘的街角。他將物理空間的消逝與人類情感的疏離緊密聯係起來,讓你在為故事中人物的悲劇唏噓的同時,也為我們這個飛速變化、不斷抹去曆史的社會感到一絲傷感。這本書並不提供安慰,它更像是一麵冷峻的鏡子,映照齣我們這個時代特有的焦慮和疏離感。它需要你帶著百分之二百的注意力去閱讀,因為它每一個看似隨意的描寫,都可能是一個解開後續謎團的鑰匙。讀完後,我最大的感受是,我需要找個安靜的地方,花上好幾天時間,整理一下腦子裏被這本書攪亂的思緒。

評分這本書的社會批判力度,比我想象的要深刻得多。我本以為這隻是一部傳統的偵探小說,但它遠遠超齣瞭類型文學的範疇。作者對當代都市生活的描摹,簡直是毫不留情,精準得像是在給我做一次全身體檢,把我所有看不見的小毛病都暴露瞭齣來。比如,書中對“效率至上”的文化如何異化人性的刻畫,那種將人簡化為工具和數據的冰冷邏輯,看得我脊背發涼。特彆是那位反派角色,他不是那種臉譜化的惡人,他完全是這個係統培養齣來的“完美産物”,他所有的殘忍行為,都有著無可辯駁的“閤理化”邏輯支撐。這讓我産生瞭一種強烈的代入感和不安,因為在我們的日常通勤、辦公室協作中,似乎都能找到這種邏輯的影子。讀到後麵,我甚至開始懷疑,我們是不是早已生活在某種精心設計的劇本裏,而我們引以為傲的自由意誌,不過是精心安排的“選擇範圍”。這本書的結尾處理得非常高明,沒有給齣簡單的“好人勝利”的結局,反而留下瞭一個巨大的、開放式的問號,這使得其討論的深度得以延伸,不再局限於故事本身,而是直指我們生活的睏境。

評分說實話,我一開始是被這本書的封麵吸引的,那種極簡的黑白設計,配上一個看似毫無意義的符號,吊足瞭我的胃口。然而,真正讓我深陷其中的,是作者那如同手術刀般精確的語言風格。這本書與其說是小說,不如說是一係列關於“存在”的哲學探討,披著懸疑的外衣。它沒有太多冗長的人物心理描寫,一切都通過精準的動作、對話和環境描寫來暗示。你看,當主角麵對那個抉擇時,作者隻是用瞭幾行字描述他如何緩慢地拿起桌上的煙盒,如何用顫抖的手指去取煙,但他沒有寫“他很緊張”,這種高明的“展示而非告知”的技巧,極大地增強瞭文本的力量。這本書的節奏感非常值得稱道,前半部分緩慢而壓抑,像是在海底慢鏡頭移動,積蓄著巨大的壓力;而進入高潮部分,節奏陡然加快,信息量如同海嘯般襲來,讓你應接不暇,甚至需要停下來,迴溯前幾頁,確保沒有遺漏任何一個關鍵的伏筆。而且,這本書的配樂(如果我能這麼形容的話)做得極好,那種低沉的大提琴鏇律,似乎一直在我腦海中迴蕩,與那些關於失落、背叛和救贖的主題完美契閤。讀完之後,我感覺自己像剛跑完一場馬拉鬆,身心俱疲,但同時又獲得瞭一種徹底的釋放和清醒。

評分我很少會一口氣讀完一本書,但《XX之謎》讓我破瞭例。這本書的魅力,在於它對“記憶”這個主題的顛覆性處理。它不是綫性敘事,而是充滿瞭碎片化的閃迴和錯位的視角,讀起來像是在拼一塊極其復雜的、邊緣都不規則的拼圖。作者似乎在故意考驗讀者的耐心和理解力,不斷地拋齣看似矛盾的綫索,讓你懷疑自己是否完全理解瞭正在發生的事情。有一段描寫,關於主人公童年時在老宅裏玩捉迷藏的場景,那種光影斑駁、塵埃飛舞的畫麵感,簡直可以直接搬上銀幕。我能清晰地感受到那種孩童特有的那種對未知世界的既敬畏又渴望的好奇心。更讓我拍案叫絕的是,作者對“沉默”的運用。很多時候,最關鍵的信息,並不是被說瞭齣來,而是被刻意地省略瞭,留白之處,反而比任何華麗的辭藻都更具殺傷力。這種留白,迫使讀者必須參與到故事的構建中來,每個人讀完,可能都會在腦海中構建齣一個略有不同的結局或動機。這本書成功地模糊瞭“真相”和“被相信的真相”之間的界限,讓人不禁反思,我們日常生活中所堅信的一切,又有多少是基於不完全信息構建的幻象呢?

評分老公錶示書不錯,但是隻看瞭不到10頁,醉瞭。。。

評分11

評分苗師傅寫的真騷情。

評分不錯,想看書評請移步我的豆瓣,哈哈哈

評分送貨及時,態度和氣,不錯!

評分藝術上,這樣的想法已經在托馬斯.曼的作品《傑剋布故事》裏堂而皇之的實踐瞭。托馬斯.曼展示瞭人類何時從時間和數字的硬殼裏剝落齣來;人類的現象如何在某一個原型和“史實”上紮根並基此之上一再的塑模重復。對於曼,這些就是聖經故事,巴比倫和埃及不朽的神話。我則以一種更加審慎的態度,試圖發現我自己的私密的神話,我自己的“傳說”,我自己的神話譜係。正如古人追溯他們祖先直至與眾神聯姻的神話裏,因此我也試圖為自己構建起一個先祖的神話圖譜,一個虛構的傢族;並於其中尋到我真正的起源。

評分好久沒讀書瞭,這次京東搞活動,一口氣買瞭好幾本,這下可有看的瞭,我是苗師傅的粉絲

評分[當前版本號: v5.7.0.469]還沒看

評分不錯,挺好的,618搶的,用券價格很好,接近原價的3摺,啊哈哈哈,非常的劃算

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有