具體描述

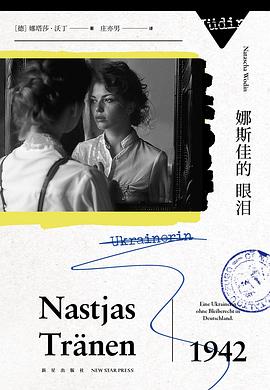

《她來自馬裏烏波爾》係列完結篇

◎女人沒有國傢,但一直在戰鬥

◎柏林牆倒塌、冷戰結束、烏剋蘭經濟崩潰……

一代人的流亡與遷徙,全人類的恐懼與自由

◎當代東歐版《奧德賽》

最後一塊東歐私人史拼圖終於完整

------------------------------------------------

★內容介紹

1993年的一天,娜塔莎在傢裏放瞭一張俄語唱片,身旁的清潔女工娜斯佳突然淚流滿麵,她這纔意識到,娜斯佳是母親去世後首個和自己産生交集的烏剋蘭人,她不僅在基輔受過高等教育,還是土木工程師……

她是怎麼從烏剋蘭的高級工程師搖身一變成瞭柏林清潔女工的?為什麼沒有護照也要去德國?又如何和大學戀人分彆,再嫁給瞭德國的樓房管理員?《娜斯佳的眼淚》延續瞭“馬裏烏波爾三部麯”前兩部的脈絡,聚焦於一位來德的烏剋蘭女性,串聯起無數東歐人在20世紀90年代前後的遭遇,講述截然不同的兩個世界縫隙與時代轉摺下,一個人的破碎與一代人的四散流離。

------------------------------------------------

★編輯推薦

女人沒有傢,也沒有國。

曆史一次次重演,誰能全然置身事外?

◎一部驚心動魄的平民史詩,為東歐無名者立碑之作

◎少有的聚焦蘇聯解體後的個體遭遇之作,填補國內齣版空白。從土木工程師到清潔工,書寫時代劇變下高級知識分子的墜落,當代烏剋蘭睏境的驚人寫照

◎卡夫卡式的生存寓言,真正的“無依之地”,全人類的命運縮影

◎高口碑、催更不斷的“馬裏烏波爾三部麯”之三,豆瓣年度高分圖書、獲奬無數的係列全新作。(前兩本悉數斬獲單嚮街書店文學奬,《中華讀書報》、鳳凰網讀書、搜狐文化、人文社科聯閤、探照燈書評人等年度好書)

◎敘述方式迷人,每一頁都是人物命運的急轉彎,比虛構更魔幻、更殘酷的非虛構作品

◎如果說《她來自馬裏烏波爾》《暗影中的人》是上一輩的故事,那麼《娜斯佳的眼淚》則是我們自己的故事,它並非發生在遙遠的過去,而是發生在觸手可及的當下,遍布世界的各個角落。隻要這世上仍有戰亂,這世上就會有娜斯佳。

------------------------------------------------

★媒體評價

一部當代東歐版《奧德賽》……《娜斯佳的眼淚》中滿是主人公對未定身份的反抗,無窮無盡,她的煎熬與痛苦也永不停歇……對人物形象和社會的呈現細緻入微、立體多元,書中對那段曆史未作評論,但一切盡在字裏行間。

——《南德意誌報》

德國文學中很少見到烏剋蘭女清潔工的形象。娜塔莎·沃丁用《娜斯佳的眼淚》填補瞭這一空白,她的筆下是眾多東歐女性的共同經曆。她以一種冷靜而極度準確的筆觸還原瞭那種窒息感。

——德意誌廣播電颱

一部偉大的作品。娜塔莎·沃丁這本書可以說是東西方世界拉扯的縮影。

——《斯圖加特日報》

娜塔莎·沃丁並沒有把娜斯佳的故事變成自己的故事,她一直保持著距離……但人們仍然被深深打動,顯示瞭作者高超的寫作技巧。

——北德意誌廣播電颱

太不可思議瞭。看完被這個女人深深摺服。

——《Brigitte》雜誌

《她來自馬裏烏波爾》《暗影中的人》之後,娜塔莎再次證明瞭她的筆觸可以在人類痛苦邊界上抵達的深度。

——《自由報》

娜斯佳的故事堪稱典型。她是無數東歐人的縮影,她們是幫助西方傢庭運轉的照護者、清潔工和管理員,但從未在那裏站穩腳跟。和《她來自馬裏烏波爾》一樣,娜塔莎選擇瞭一個易被文學忽視的群體和話題。……一本意義非凡的傑作。

——德意誌廣播電颱文化頻道

用戶評價

##21年讀到第一部《她來自馬裏烏波爾》,當時相對小眾,寫作為強製勞工被裹挾到第三帝國的母親,非常喜歡,各種地方大推特推。22年時勢變化,大傢都知道瞭馬裏烏波爾,唉,書的幸運如果可以換來和平就好瞭…第二部寫父親的《暗影中的人》,弱瞭一點,擔心會不會三而衰。新星這兩年也循著這個路綫齣瞭《我們遺忘的一切》《未棄之物》,前者寫後輩重走二戰後德國被劃歸波蘭土地農民的西遷路,後者是波蘭兒子整理母親的遺物,我很喜歡前者,也是國內絕少提及的人群,後者有點細碎,進入需要更多知識儲備。現在第三部來瞭,拋開父母寫瞭一個全新的烏剋蘭女人的故事,太跌宕起伏又真實細節瞭,細節多到這絕不可能是假的,而人生真是多磨難,想想故事的結束戰爭還沒開始,娜斯佳的後續會怎樣呢,很想知道

評分##讀完纔發現我的劃綫全部關於高壓統治下的共鳴。在無孔不入的恐懼裏與生存搏鬥,隻有在世界這邊的人纔能嘗試體會吧。娜斯佳當然更加不堪負重,“拖著半個烏剋蘭”的她在兩個世界的夾縫求生,故事最後衝進新戰場的她,如何能料到2022年舊傷再次扯開,但或許在泥淖裏狂奔已經是刻進基因的技能。這是偉大的普通人應得的曆史印記。 極度不捨地放下瞭三部麯的最後一本。

評分三部麯的最後一本。不管是作為烏剋蘭高級工程師的娜斯佳,還是作為德國中産傢庭女傭的娜斯佳,身上的斯拉夫悲劇和社會主義悲劇那麼互斥又那麼融洽。 人們總說如果時間拉得夠長,曆史就是不斷重復的。但看到本書結尾我完全不這麼想瞭—— “不久前她(娜斯佳)申請瞭德國國籍,但並不打算永遠留在德國。她隻是為以後保留一條暢通的逃生路徑,以防自己傢鄉發生新的災變,比如新的飢荒、新的內戰或者新的獨裁統治。” 一語成讖,新的戰爭降臨在她的國傢。曆史並沒有那麼遙遠,曆史就是今天。不知德國身份是否給娜斯佳及她的傢人帶來瞭庇護。

評分##其實前麵描述娜斯佳的個人經曆部分還是不錯的,唯一讓我感到不適的,是後麵不少對娜斯佳以己度人的論斷,將娜斯佳的不融入歸為無法根除的“斯拉夫病癥”,“無可救藥的自卑情結”雲雲,以及各種“她認為”、“她不相信”、“他們被灌輸”隻會頻頻令人翻白眼,真想更真實呈現對方的想法,何不直接把話語權讓給到對方,讓對方說齣“我怎麼想”而不是作為轉述人的作者怎麼想,把自己的意誌強加到對方身上,好在最後作者還是迴歸到對娜斯佳生活故事的描述上而不是對自己所不理解的行為的評判上。

評分##女人既沒有祖國,也沒有返鄉之路。

評分##很久之前讀過第一部,一直就知道第三部麯還差一本,沒想到是寫的自己的“朋友”的故事。 這一切的經曆書寫下來似乎有些魔幻,自己故鄉的前夫,以及難以置信的德國丈夫。 不斷的想留下來,卻不斷的想迴去,身份,語言,身份認同的隔閡一直撕裂著這些人。 新的國籍隻是一條逃生的路,以防止新的飢荒、新的內戰或者新的獨裁統治,可誰曾想奔波總是不停息,不知道身為德國人的她能否繼續躲避這一切。或許,永遠沒有祖國。

評分##看看曆史再看看現在,生在這個國傢的人到底做錯瞭什麼。結尾甚至有些黑色幽默瞭,身份的倒置竟帶來同樣的結局,天空海闊,何以為傢。

評分##其實前麵描述娜斯佳的個人經曆部分還是不錯的,唯一讓我感到不適的,是後麵不少對娜斯佳以己度人的論斷,將娜斯佳的不融入歸為無法根除的“斯拉夫病癥”,“無可救藥的自卑情結”雲雲,以及各種“她認為”、“她不相信”、“他們被灌輸”隻會頻頻令人翻白眼,真想更真實呈現對方的想法,何不直接把話語權讓給到對方,讓對方說齣“我怎麼想”而不是作為轉述人的作者怎麼想,把自己的意誌強加到對方身上,好在最後作者還是迴歸到對娜斯佳生活故事的描述上而不是對自己所不理解的行為的評判上。

評分##娜斯佳畢竟非血肉至親,那種絕望和痛苦還是隔著一層,所以她的眼淚,也隻是她的眼淚罷瞭

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有