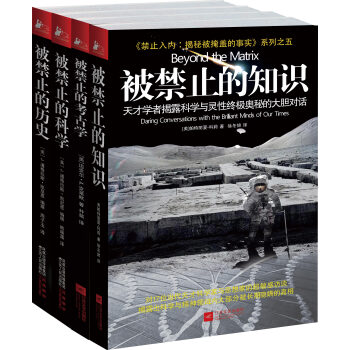

具体描述

产品特色

内容简介

《趣味物理学》中,雅科夫伊利达洛维奇别莱利曼不仅力求向读者讲述物理学的新知识,帮助读者了解他已经知道的东西,还希望加深读者对物理学重要理论的认知并对这些知识产生更浓厚的兴趣,让读者学会如何在各个方面对已掌握的知识做到活学活用。为了达到这个目的,书中推出了物理学领域中的大量谜题以及引人入胜的故事和妙趣横生的问题,当然还有各种奇思妙想以及让人意想不到的比对,而这些内容大都来源于我们生活中每天都会发生的事件,也有的取材于著名的科学幻想作品中虚构的故事。

通过《趣味物理学》,读者不仅可以轻轻松松爱上物理学,还能激活无穷的科学想象力,掌握按照物理学方式去思考的技巧,同时,对生活中可以经常接触到的各种现象与物理学知识的内在联系也能产生深刻的印象。总之,《趣味物理学》是一本妙趣横生、引人入胜而又让人流连忘返、受益无穷的物理学读物!

作者简介

雅科夫·伊西达洛维奇·别莱利曼(1882-1942),生于前苏联格罗德省别洛斯托克市。他一生致力于教学和科学写作,从17岁开始发表作品,一生共完成了105本著作,这些著作大部分都是科普读物,其中《趣味物理学》到1986年已再版22次。这些作品被翻译成多国文字在全世界出版发行,其趣味科学系列被译为十几种语言,销量超过2000万册,是世界公认的科普名著。1936年别莱利曼在列宁格勒去世,1959年,人们以他的名字命名了一座月球上的环形山,以此来纪念这位人类的科普大师。

目录

第一章 速度和运动的叠加我们的运动速度有多快?与时间赛跑千分之一秒时间放大镜什么时候我们转绕太阳运动得更快些:白天,还是夜晚?车轮的谜题车轮上最慢的部分这不是个开玩笑的问题小船是从哪里驶过来的?第二章 重力和重量?杠杆?压力请站起来行走与奔跑应该怎样从行进的车厢中跳下来?用手抓住一颗子弹西瓜炮弹站在秤台上物体在什么地方会更重一些物体在下落时有多重?炮弹奔月记儒勒·凡尔纳笔下的月球之旅以及这种旅行究竟应该是什么样的用不准的天平测量出正确的重量比自己更有力量为什么磨尖的物体更容易刺入?就像深海怪兽一样第三章 介质的阻力子弹与空气超远距离的射击纸风筝为什么能够飞起来?活的滑翔机植物没有发动机,却可以飞翔延迟开伞跳伞飞去来器第四章 转动?“永动机”怎样分辨熟鸡蛋和生鸡蛋“疯狂魔盘”墨水旋风受骗的植物“永动机”“小故障”乌菲姆采夫储能器怪事不怪其他“永动机”彼得大帝时代的“永动机”第五章 液体和气体的特性关于两把咖啡壶的问题古人不知道什么液体向……上产生压力!哪一边更重?液体的天然形状为什么铅弹是圆形的?“没有底”的高脚杯煤油的有趣特性不会沉入水底的硬币筛子盛水泡沫如何为技术服务臆想的“永动机”肥皂泡什么东西最薄?不湿手我们怎么喝水?改进的漏斗一吨木头与一吨铁没有重量的人“永动的”钟表第六章 热现象十月铁路在什么时候比较长?在夏天,还是在冬天?没有受到惩罚的盗窃埃菲尔铁塔的高度从茶杯到玻璃管液位计浴室中靴子的故事奇迹是怎样创造出来的不用上发条的钟表香烟能教会我们什么在开水中不会溶化的冰块放在冰上边,还是放在冰下面?为什么窗子关上了,还是有风吹进来?神秘的风轮皮袄能够温暖我们吗?我们的脚下是什么季节?为什么冰是滑的?关于冰柱的问题第七章 光线被捉住的影子鸡蛋里的小鸡雏搞怪的照片关于日出的问题第八章 光的反射和折射看穿墙壁砍掉的脑袋还能说话放在前边、还是放在后面?我们能看见镜子吗?我们在镜子里面看见的是谁?对着镜子画画最短路径乌鸦的飞行关于万花筒的老故事和新故事魔幻宫殿光为什么会折射,如何折射?什么时候走长路要比走短路还要快?新鲁滨孙怎样用冰来生火?借助于阳光的帮助关于海市蜃楼的旧知识和新知识“绿光”为什么会出现绿光呢?第九章 一只眼睛和两只眼睛的视觉在没有照片的年代为什么很多人不会看照片?欣赏照片的艺术应该把照片拿在什么距离观看?放大镜的奇怪作用照片的放大电影院中的最佳座位给画报读者的建议欣赏图画什么是实体镜?我们的天然实体镜用一只眼睛看和用两只眼睛看鉴别赝品的简单方法巨人的视力实体镜中的浩瀚宇宙三只眼睛的视觉光芒是怎样产生的?快速运动中的视觉透过有色眼镜“光影的奇迹”出人意料的颜色变化书的高度钟楼上大钟的大小白色的和黑色的哪个字母更黑一些?复活的肖像画插在纸上的线条和其他视错觉近视的人是怎样看见东西的第十章 声音和听觉用声音代替卷尺声音反射镜剧院大厅里的声音海底传来的回声昆虫的嗡嗡声听觉上的错觉蝈蝈的叫声是从哪里传出来的?听觉的奇事“神奇的腹语者”

精彩书摘

应该怎样从行进的车厢中跳下来无论向什么人问这样的问题,您都会得到这样的答案:“当然是按着运动方向向前跳,这样才符合惯性定律吗。”然而如果您请求对方详细地解释一下这个惯性定律,我可以断定,必然会出现这样的场景:您的这位同伴开始时会十分自信地证明自己的想法,然而,如果您不去打断他,对方很快就会陷入困惑,因为正是由于惯性的存在,从车上跳下的时候反倒是应该向后跳,也就是朝与运动方向相反的方向跳!事实上,在这种情况下,惯性作用所扮演的只是配角,而主角则是另外的一个因素。如果我们把这个主要的因素忘掉了,那么真的就会得出这样的结论:应该向后跳,而不是向前跳。假设您必须从行进的车子上跳下来,这时候将会发生什么情况呢?如果我们从行进的车厢中跳出来,当我们的身体在与车厢脱离的时候,会具有与车厢一样的运动速度(由于惯性,我们的身体会继续运动)并继续向前运动。假如我们是向前跳,我们当然不能消除这个速度,恰恰相反,我们还加大了这个速度。这样看来,似乎可以得出结论:应该向后跳。要知道我们向后跳时,跳下的速度,是需要从我们身体获得的惯性速度中减掉的,这样在落地的时候与地面相撞的力量会小一些,更不容易跌倒。但是事实上,在不得不从行进的车辆中跳下的时候,所有的人都是沿着车子前进方向向前跳。无数次的实践证明,这是跳车的好方法。我们在这里坚决奉劝各位读者,在从行进的车辆中跳下时,千万不要尝试这种非常别扭的向后跳的方法。那么,这究竟是怎么回事呢?原因就是前面关于向后跳车的论述是不正确的,是不完整的。无论在跳车时是向前跳还是向后跳,我们都有跌倒的危险,因为脚在落到地面以后会停止运动,而我们躯干的上半部分还在向前运动(在这里可以用多种观点来解释为什么会跌倒,可以参考《趣味力学》第三章的“什么时候水平线并不水平”一节)。

而在我们向前跳车时,身体的运动速度的确比向后跳车时要大,但是向前跳还是比向后跳安全得多,因为当我们向前跳车的时候,我们会习惯性地把一只脚伸向前方(如果车厢的运动速度比较快,就可以向前跑好几步),这样就可以避免跌倒。我们已经习惯了这个动作,因为一生中我们都是这样走路的:在上一节中我们就已经了解到,从力学的角度来看,行走实际上就是由“一连串的身体向前倾倒以及及时地迈脚来避免跌倒”动作组成的。假如我们从车上向后跳,我们的脚就不能做出迈步的动作以防止跌倒,所以这样做的结果,就是跌倒的危险性反而更大了。后来,还有很重要的一点,那就是即使我们向前跌倒了,也可以伸出手来支撑一下,这样摔伤的程度也要比后背着地摔倒要轻得多。现在我们就清楚了,之所以说从车上向前跳要安全一些,并不能用惯性定律找到答案,更多的是由于我们自身的原因。当然了,对于没有生命的物体,这个向前跳的原则就不适用了:我们从车厢中向前扔出的玻璃瓶,落地的时候远远要比向后扔更容易摔碎。所以,如果您由于某种原因不得不从车厢中带着行李跳出来,您应该先把行李向后扔下去,然后您自己向前跳出来。像火车乘务员和公交车检票员这样有经验的人,通常采用这样的方法从车上跳下:面向车辆前进方向向后跳。这样做有两点好处:一来减小了我们身体按照惯性所获得的速度,二来可以避免仰面摔倒所带来的危险,因为这时跳车人是面朝可能摔倒的方向的。用手抓住一颗子弹报纸上曾经刊登过这样一则报道,战争时期,在一名法国飞行员身上发生了一件不可思议的事情:这名飞行员在两千米高空飞行的时候,发现在距离自己脸很近的地方有一个小东西在运动,他以为是一个昆虫,于是很灵巧地一下子把这个东西抓在了手里。您能想象得出这名飞行员当时有多么惊诧吗?原来,他抓在手里的竟然……是一颗德军的子弹!这难道是真的吗?这个故事与传说中的敏豪森男爵用双手抓住炮弹的奇谈怪论有着多么惊人的相似。然而,这名飞行员的神奇经历——用手抓住一颗飞行的子弹,却是完全有可能的。要知道,子弹并不是始终以每秒钟800~900米的初始速度飞行,由于空气的阻力,子弹的飞行速度会逐渐降低,在飞行路径的末端——尾势阶段,子弹的飞行速度大约只有每秒钟40米左右。也就是说,完全有可能出现这样的情况,即子弹和飞机具有相同的飞行速度。在此时,相当于对飞行员来说,这颗子弹就可能是完全静止不动的或者只是轻微地在动,那么用手抓住它,就根本不是什么困难的事了,尤其是飞行员还带着手套,可以不惧怕子弹在空气中飞行时产生的高温。西瓜炮弹如果说在特定的条件下一颗子弹可以变成对人没有威胁的东西,那么也可能存在与之相反的情形:以不太大的速度将一个“友善”的物体抛出,却能够造成毁灭性的伤害。在1924年举办的圣彼得堡一第比利斯汽车拉力赛上,高加索村庄的农民们,为了向身边飞驰而过的汽车表示欢迎,向汽车抛掷西瓜、甜瓜和苹果。这些看起来十分友好的礼物,却造成了悲剧性的结果:这些西瓜和甜瓜把车身砸凹、甚至砸坏了,而掷到乘客身上的苹果,则把乘客砸成了重伤。产生这样严重后果的原因很简单:汽车自身的速度加上掷出的西瓜或者苹果的速度,把这些水果变成了危险的、破坏力很大的炮弹。我们不难计算出,一颗射出的10克重的子弹所具有的动能,与一个4公斤重的西瓜,掷向以每小时120千米速度飞驰的汽车时所具有的动能是差不多的。当然,在这种条件下,西瓜不具备子弹那样的穿透力,因为西瓜是没有子弹那样的硬度(图21)。

航空航天科技的发展,使飞行器在大气层上层(即所谓的平流层)进行高速飞行成为可能,飞机的速度可以达到每小时3000千米,也就是说能够达到同子弹一样的速度,这时候飞行员就必须面对与前面“西瓜炮弹”类似的情况,也就是,任何一个出现在超高速飞行的飞机行进路线上的物体,对这架飞机来说,都会变成毁灭性的炮弹。如果从另外一架飞机上掉落几颗子弹,就算不是迎面飞来,对这架飞机来说,也与从机关枪射出的一束子弹没有什么区别:掉落的子弹对飞机的撞击力量,与用机关枪射人这架飞机的子弹的力量一样。这是因为在这两种情况下的相对速度是相同的(子弹和飞机以大约每秒钟800米的速度相互接近),所以碰撞后的破坏后果也是一样的。与此相反,我们已经知道,如果子弹跟在飞机后面以与飞机同样的速度飞行,这颗子弹对飞行员来说就是没有任何威胁的。也就是说,如果两个物体以差不多相等的速度朝着相同的方向运动,二者接触的时候就不会产生严重的碰撞。在1935年,聪明的火车司机博尔谢夫正是利用这种原理,用自己的火车截住了一列有36节车厢的列车,从而避免了一场严重的铁路事故。事情发生在南方铁路上的耶尔尼科夫站至奥尔尚卡站之间,当时的情形是这样的:在博尔谢夫驾驶的火车前面行驶着另外一列火车。由于前面火车的蒸汽不足,司机就把火车停了下来,把36节车厢摘下,然后将火车头与前面几节车厢开到前方的车站去了,剩下的36节车厢就被留在了铁轨上。由于这些车厢的下面没有放置垫木,所以车厢就沿着斜坡以每小时15千米的速度滑了下来,眼看就要与博尔谢夫驾驶的火车相撞了。博尔谢夫看到这种危险情况,急中生智,马上停下了自己的火车并开始倒车,并逐渐将车速提高到每小时15千米。正是采用这样的办法,博尔谢夫用自己的火车稳稳接住了那36节失控的车厢,毫发无损。有一种方便在行进的火车上写字的装置,正是基于这种原理制造出来的。在火车上写字是一件很困难的事情,因为车轮滚过铁轨接缝时产生的振动会传到纸和笔尖上。如果做出这样一个装置,能够使纸和笔同时接受这个振动,那么笔和纸就会是相对静止的,这样在行进的火车上写字就不会是一件困难的事了。借助于图22中画出的设备就可以达到这样的目的。拿笔的手被绑在一块小木板a上,这块小木板可以在板条b的槽里滑动,而板条易则可以在另外一个木框的槽里滑动,需要写字时,就将这个木框放在车厢里的小桌上。就像我们看到的,手还是能够灵活动作的,可以一个字母接一个字母、一行字接一行字地书写;这时候,木框上那张纸所受到的每一个震动,都会同时传到握笔的手上。在这种情况下,在行进的火车上写字就与在静止的火车上写字一样方便,只有一点小麻烦,那就是眼睛看到纸总是在不停跳动,这是因为头部和手不是同时接受震动的。

……

前言/序言

本书是世界著名科普作家、趣味科学奠基人(苏联)雅科夫·伊西达洛维奇·别莱利曼经典的作品之一,从1916年完成到1986年已再版22次,并被译成十几种文字。在本书中,作者不仅力求向读者讲述物理学的新知识,在一定程度上帮助读者了解他已经知道的东西,还希望加深读者对物理学重要理论的认知并对这些知识产生更浓厚的兴趣,对已掌握的知识做到活学活用。为了达到这个目的,书中给出了物理学领域中的大量谜题以及引人人胜的故事和妙趣横生的问题,当然还有各种奇思妙想以及让人意想不到的比对,这些内容大都来源于我们生活中每天都会发生的事件,有的取材于著名的科学幻想作品。比如,书中引用了儒勒·凡尔纳、威尔斯、马克·吐温以及其他作者作品的片段,这些片段中所描述的神奇经历,不仅引人入胜,而且可以作为鲜活的实例,在传授知识的过程中起到奇妙的作用。在此,我将这一宝贵的作品翻译为中文,真诚地向读者朋友们推出,希望借别莱利曼大师的智慧来激活读者的科学想象力,教会读者如何按照物理学方式去思考。翻译过程中,我力争保持这一伟大作品的精髓和原貌,让语言风格更有趣、生动。同时,结合了现代科学知识,对作品进行了一些小小的补充,但没有进行大规模的修改,因为作者对物理学知识的深入解读至今鲜有人能够超越,他的这部作品无论是选材还是示例,可谓尽善尽美,时至今日仍符合读者阅读习惯,从未落后。众所周知,在1936年以后,物理学有了飞速发展,并出现了许多新的发现和研究成果,而这些正是本书中未能提及的。但就物理学原理的论述,至今仍然被视为权威,比如书中关于航天原理的论述。如果试图将物理学领域所有新的发现和研究成果都反映在本书中,那么本书的内容就会大大增加,导致知识庞杂,这不但不利于读者的阅读和使用,也不利于对经典作品的保护和传播。

用户评价

这本书的阅读体验是极其流畅且富有互动性的。作者在行文中频繁地设置一些“思考题”或者“反直觉现象”,这些都不是那种需要精确计算的习题,而更像是思维的体操,引导读者主动去构建物理模型。这种设计,极大地激发了读者的主动参与感。我发现自己读着读着,就情不自禁地停下来,在脑子里模拟那个场景,试图用自己有限的物理知识去解释作者提出的现象。这种“主动学习”的过程,远比被动接受信息要有效得多。而且,书中对于一些历史上的实验误区或者被推翻的理论的介绍,也处理得非常到位。它不是简单地把那些理论打入冷宫,而是分析了它们在当时的历史背景下的合理性,体现了科学思想发展的螺旋上升过程。这种对历史和逻辑的尊重,让整本书的论述显得更加扎实可信。每读完一个章节,我都有种豁然开朗的感觉,仿佛打通了以往思维中的某些堵塞点,这种知识的“通感”体验,非常难得。

评分这本书的叙事节奏把握得极其精准,几乎没有让人感到冗余或拖沓的部分。它不像某些科普读物,为了凑字数或者显得“专业”,就塞进来一大堆只有内行才懂的术语,搞得读者像在啃一块硬骨头。这本倒是完全反其道而行之,每一章的展开都像是一个精心设计的悬疑故事。作者似乎深谙读者的注意力曲线,总是在关键时刻抛出一个悖论,或者一个令人匪夷所思的实验设计,让你不得不往下读,去探寻那个“为什么”。我尤其欣赏它对历史人物的刻画,那些伟大的科学家不再是刻板的雕像,而是活生生的、有着各种怪癖和挣扎的探索者。比如,它描述牛顿晚年的心路历程时,那种对真理的执着与偏执交织在一起,非常引人入胜。这种文学性的叙述,极大地降低了物理学习的心理门槛。我平时对纯粹的理论推导感到头疼,但这本书让我体会到,科学探索本身就是一场精彩绝伦的冒险,而这本书,就是我们进入这场冒险的最佳向导。它成功地将“知其然”和“知其所以然”完美地融合在一起,读完后,感觉自己的世界观又被拓宽了一圈。

评分我必须强调这本书在“趣味性”的拿捏上达到了一个非常高的水准,它避免了两个极端:要么过于学术化让人望而却步,要么为了追求趣味性而牺牲了科学的精确性,变成了纯粹的“段子集”。这本书巧妙地行走在两者之间。它的幽默感是内敛的、知识驱动的,来自于对物理世界内在逻辑的深刻理解而自然流露出的那种会心一笑。它不会用廉价的笑话来吸引读者,而是通过揭示那些隐藏在日常生活中的、精妙的物理机制来达到“会心一笑”的效果。例如,它对惯性定律的诠释,联系到了我们乘坐公共汽车时身体的反应,但它深入挖掘了这种反应背后的时间延迟和力矩平衡,使得一个小学常识瞬间拥有了中级物理的质感。这种由内而外的趣味性,让阅读不再是一种负担,而是一种享受知识带来的智力上的愉悦。这本书无疑是近年来我读过的,最能让人在轻松愉悦中完成一次深刻智力之旅的科普佳作。

评分这本书,说实话,我拿到手的时候,就觉得封面设计挺抓人眼球的,那种带着点复古味道的插图,一下子把我拉回了中学时代对科学那种懵懂又好奇的感觉。翻开扉页,嚯,里面的排版竟然还挺讲究,不是那种干巴巴的教科书样式,而是大量运用了图表和一些历史小故事来穿插讲解。我本来以为这种“趣味”的书,可能就是把一些大家都知道的物理知识换个说法再说一遍,没什么深度。结果呢,我错了。它在介绍那些看似简单的现象背后,会巧妙地植入一些现代物理学的概念,比如量子纠缠啊,相对论的某些直观理解等等,但它处理的方式非常高明,不会让你觉得被一堆复杂的公式和术语淹没。举个例子,它讲光的折射时,居然能联系到我们日常生活中玩魔术的原理,一下子就觉得那些抽象的定律鲜活起来了。最让我惊喜的是,作者似乎非常擅长把那些高深的理论“翻译”成日常的语言,就像跟一个知识渊博的朋友在聊天一样,轻松愉快,但信息量又绝对管够。读完第一章,我就忍不住在朋友圈推荐了,那种“原来物理可以这么好玩”的震撼感,真的很久没有体验过了。

评分坦白说,我原本对科普读物的期待值并不高,很多都是浅尝辄止,看完了也记不住太多。但这本书在内容深度和广度上的平衡处理,真的让我刮目相看。它没有满足于仅仅停留在宏观的力学层面,而是大胆地深入到了微观世界,但即便是涉及量子力学这样公认的“硬骨头”,作者也用非常精妙的比喻来构建理解的桥梁。比如说,它解释波粒二象性时,用的那个类比简直是天才之作,虽然我不能在此透露具体内容,但它让我对“观测者效应”有了全新的直观认识,远比我大学时课本上那些冰冷的数学描述来得深刻。更让我称赞的是,它在介绍现代物理学前沿进展时,保持了一种审慎和客观的态度,既不夸大其词,也不故作深沉,而是实事求是地展示了科学研究的真实面貌——充满未知和持续的争论。这种严谨中透着灵活的文风,让这本书的价值远超一本普通的“趣味读物”,更像是一扇通往专业知识殿堂的侧门,安全且充满惊喜。

评分听说现在评价超过20个字就有机会得京东豆,那我只有走到哪里,这句话就复印到哪里!

评分还不错。。。。

评分质量不错,物流超级快,书还是适合大一点的孩子看

评分?想买好久了呢。很不错的书哟,看着封面就喜欢上了。读起来更是味道十足!赞赞赞,喜欢,喜欢,喜欢,超级想收全套。送给山里的孩子的书,希望可以成为帮助她们打开世界大门的钥匙。

评分理科生 小时候就喜欢小实验

评分愉快的购物体验,品质有保证,推荐使用的好产品!

评分(*°ω°*)?非战斗人员请撤离!!

评分很好的书,应该是正版,开卷有益,这次买了好多书,希望都能认真研读!

评分。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![海豚科学馆:法国趣味图解小百科(套装共16册) [7~10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11436492/53f6bc24N2815c204.jpg)

![DK儿童数学思维手册 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/12025931/585cda39Ne4aa5b76.jpg)

![中国国家地理百科全书(套装共10册) [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11970990/5b14ce60Nb971bb1a.jpg)

![环球国家地理百科全书(套装共10册) [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11950248/5acecf10Nc0e33b13.jpg)

![美国小学生经典数学游戏第二辑(套装共6册) [6-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/12016629/584a3fbbN1ae23384.jpg)

![双螺旋--发现DNA结构的故事(睿文馆) [James Watson] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11884693/5799c39bN83ea0fa8.jpg)

![黑猩猩的政治(睿文馆) [Chimpanzee Politics:Power and sex among Apes] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11419596/549778acN670f07cb.jpg)

![十万个为什么:幼儿版(套装全4册) [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11962718/5763af13Nef809bc5.jpg)