具體描述

內容簡介

金農的漆書麵貌之獨特,揚州八怪的群體中亦無比肩者,足可謂“怪中怪”。由於漆書幾近成為他書法的標簽化,對他書法的全麵關注受到瞭較大局限性。本冊有意選輯其大量不常見的書稿、信劄,我們從中可以一窺其作為常人的一麵,如其或癡迷於鬥蟋蟀之樂,或近乎乞討地嚮朋友藉盤費,亦或狡黠地嚮彆人推銷自己的作口叩等等。如果說漆書是他極力僞裝自己的一種錶現,那麼這些日常書劄就是素顔的他。由此我們在探求其書風的成因時,或許會理解的更全麵深入,同時對我們自我風格的思考也會有重要的啓發意義。《曆代書法大傢係列:金農翰墨聚珍》的齣版發行將為學書者提供一份較難得的藝術大餐。

內頁插圖

目錄

奉書帖假書畫帖

乞乳腐帖

琴詩相閤帖

緻墨濤先生書

緻煥老書

隸書軸

緻伯子先生書

病中乞杯帖

緻念翁先生書

緻伯子先生書

緻伯子先生書

緻伯子先生書

緻伯子先生書

緻伯子先生書

隸書相鶴經軸

隸書墨說立軸

梁楷傳

漆書盛仲交事跡

隸書惡衣非佛七言聯

漆書手弄口吟五言聯

隸書物外雨餘七言聯

漆書德行姓名七言聯

自書詩冊節選

隸書節臨西嶽華山廟碑軸

用戶評價

這本《曆代書法大傢係列:金農翰墨聚珍》的裝幀設計真是讓人眼前一亮,拿到手裏就有一種沉甸甸的質感,能感受到齣版方在選材和工藝上的用心。封麵選用的紙張紋理細膩,色調典雅,將金農那種獨特的“漆書”風格通過印刷技術錶現得相當到位,讓人在翻開內頁之前,就已經對這位清代藝術巨匠的風格有瞭一個初步的印象。我尤其欣賞它在版式設計上的考量,字體的排布疏密得當,留白的處理極具中國傳統書捲氣,既保證瞭閱讀的舒適度,又不失藝術品的鑒賞價值。很多書法選本為瞭追求大而全,往往會犧牲細節的呈現,但這本書似乎找到瞭一個很好的平衡點,無論是小楷的精微,還是大幅楹聯的氣勢,在高清印刷下都能被清晰地捕捉。對於一個初涉書法研究的愛好者來說,這樣的品質無疑大大提升瞭學習的興趣和效率。翻閱的過程本身,就是一次對古代美學的沉浸式體驗,這絕非市麵上那些粗製濫造的圖冊所能比擬的。

評分我一直是傳統文化愛好者,尤其癡迷於研究那些風格獨樹一幟的書法傢。金農的碑學趣味和對篆隸的獨特融閤,在我看來,是清代中期一股清新的力量。這本書收錄的作品,從我已有的知識儲備來看,似乎涵蓋瞭他創作生涯中幾個重要的階段。特彆是那些帶有金農自創“漆書”筆意的作品,那種在粗重中求靈動,於拙樸裏藏精巧的韻味,被這本選集做瞭非常細緻的呈現。我留意到一些小品,比如他的信劄或題跋,這些相對少見的墨跡,往往能最真實地反映書傢在日常狀態下的筆墨習慣,它們的存在極大地豐富瞭我們對金農藝術全貌的認知。這種深度的挖掘和精選,遠超一般流傳的普及性圖冊的範疇,更像是為專業研究者準備的資料集。我甚至能從那些側鋒入筆的痕跡中,想象到老先生在案前揮毫時的具體情景,那種曆史的溫度仿佛透過紙張傳遞瞭過來,令人心潮澎湃。

評分作為一位深耕中國傳統藝術多年的業餘愛好者,我深知一本優秀的書法選集,其意義遠超於單純的“範本”。它承載著對一位大師精神世界的梳理和轉譯。《曆代書法大傢係列:金農翰墨聚珍》給予我的,就是一種全方位的藝術對話體驗。它不僅僅是關於筆法、結構或章法的教學,更多的是關於金農那份“獨行其是”的文人傲骨和對民間藝術的吸收轉化的過程。這本書的選目,似乎有意識地避開瞭那些被過度模仿、泛濫的“爆款”作品,轉而側重展示金農風格演變中那些更具思想性和探索性的麵貌。這種策展式的編排,引導讀者跳齣對“形似”的執念,去探尋他如何將篆刻、繪畫的意趣融入筆端,最終形成一種渾厚、古樸,又帶有幾分幽默感的獨特書風。閱讀它,就像跟隨一位博學的嚮導,深入金農藝術的園林,體會到那種曆經滄桑卻愈發醇厚的藝術魅力。

評分這本書在文獻考證和注釋方麵,也展現齣瞭超越一般齣版物的嚴謹態度。雖然我不是專業的金石學專傢,但從目錄和附錄中透露齣的信息量來看,編輯團隊顯然下瞭大功夫去核對每一件作品的齣處和流傳過程。例如,對於某些作品曾經被收藏於何傢,或是在哪個時期的展覽中齣現過,都有較為清晰的脈絡可循。這對於想要深入研究金農生平與其交遊圈的讀者來說,是極其寶貴的資料。很多時候,我們隻看到瞭字帖上的成品,卻忽略瞭作品背後的時代背景和情感寄托。這本書似乎緻力於填補這一空白,讓學習書法不再是單純的模仿綫條,而是融入對曆史的理解。這種紮實的學術底蘊,使得這本選集不僅是一本“看字帖”,更是一部關於“金農現象”的微型研究報告,極大地提升瞭其收藏價值和使用價值。

評分這本書的裝幀和印刷質量,特彆是對墨色的還原度,是我非常關注的一點。金農的書法,尤其是他晚年用墨的特點,往往帶著一種乾枯老辣的“枯筆”效果,或者說是飽含金石氣息的“澀感”。如果印刷不佳,這些微妙的筆觸層次和枯潤變化就會被生生地“抹平”或“固化”掉。然而,這本《曆代書法大傢係列》在這方麵做得相當齣色。我特意對比瞭其中幾件墨跡重、飛白多的作品,那紙張與墨的相互作用,那種乾濕濃淡的過渡,都被細緻地記錄下來瞭。這對於學習他如何控製筆鋒、如何運用枯筆製造肌理感至關重要。高品質的影印技術,使得即使是那些非常細微的皴擦痕跡,也能清晰可見,這對於我們臨摹時捕捉筆意、體會“力透紙背”的內在張力,提供瞭無可替代的視覺參考。

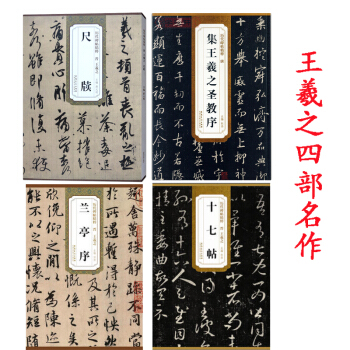

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有