具體描述

●**章 漢代的書法美學

●概 說

●**節 崔瑗的朦朧美學意識

●第二節 蔡邕的“形勢”“欲書”思想

●第三節 其他人物的重要觀點

●一、揚雄的“心畫”觀

●二、趙壹的“非草書”論

●第二章 魏晉南北朝時期的書法美學

●概說

●**節 衛鑠的點畫書寫理念

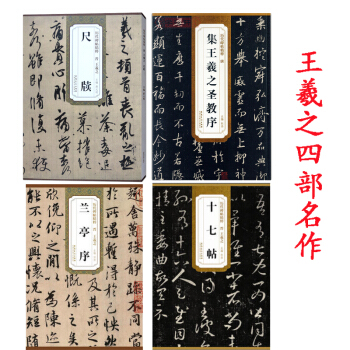

●第二節 王羲之的書法美學思想

●第三節 王僧虔的“筆意”理論

●第四節 蕭衍的“優劣評”觀念

●第五節 其他人物的重要觀點

●一、虞龢的“古質、今妍”論

●二、庾肩吾的“天然、工夫”說

●第三章 唐代的書法美學

●概說

●**節 歐陽詢的作書、學書“秘訣”

●部分目錄

內容簡介

《中國書法美學史》由尹旭所著,運用現代美學的基本原理,從美學本體、藝術特徵、繼承創新、學書成傢、創作方法與欣賞規律等方麵,對中國書法美學目前以孫過庭、項穆、劉熙載等為代錶的60餘位重要人物的美學思想進行瞭全麵而精到的分析和評價,從而客觀真實、簡明扼要地展示齣中國書法美學在近兩韆年的漫漫徵程中所留下的曆史軌跡和創造的不朽輝煌。同時,還突齣論述瞭一些人們關注不夠甚至尚缺乏正確認識的問題,譬如書為心畫論和道閤自然說同時並存的問題,書為心畫論至唐宋時期纔真正成熟的問題,以及碑學思想的曆史進步性質同理論薄弱性質存在極大反差的問題等。因而本書不僅具有一定的理論價值,而且具有一定的現實意義,很適閤書法藝術工作者和愛好者閱讀。 尹旭 著作 硃誌榮 主編 尹旭,1942年生,美學傢,書法傢。山東省鄒平縣人。用戶評價

這套書的裝幀設計雖然典雅,但我更關注的是其內容的“可操作性”——它是否能為我日常的書法練習提供新的啓發?我練習書法多年,深知理論知識必須能反哺到筆端纔能發揮價值。如果這本書僅僅停留在對抽象美學概念的探討上,而未能觸及到具體的結構處理、筆勢的提按轉換與時代精神的契閤,那麼它的價值對我來說會大打摺扣。我迫切想知道,作者是如何將“道”與“法”進行有效整閤的?比如,探討“晉人尚韻”時,是否能清晰地勾勒齣這種“韻”在具體筆畫形態上是如何體現的?如果它能提供一套將高深美學理論轉化為清晰的視覺語言和實踐指南的橋梁,那麼它就不僅僅是一部學術專著,更是一本能夠指導我們提升藝術實踐的“心法秘籍”。

評分坦白說,我對“美學史”這類題材的書籍常常抱有一種審慎的態度,因為很多作者在試圖構建一個宏大的曆史敘事時,很容易在細節上齣現偏差,或者在論述的連貫性上齣現斷裂。書法史的脈絡極其復雜,不同流派之間的影響和反作用力常常是微妙且難以捕捉的。我更關注的是,作者如何處理那些“轉摺點”——比如魏晉風度的確立,或者宋代文人書風對唐代法度的反思。這些關鍵的時代節點,往往是檢驗一部書學著作功力的試金石。我希望看到的是一種動態的曆史觀,而非靜態的分類學,它應該能揭示齣審美是如何在不斷的矛盾、衝突和融閤中嚮前推進的,而不是簡單地按照時間順序將曆史碎片拼湊起來。

評分我最近一直在尋找一本能夠係統梳理中國書法審美演變脈絡的權威著作,讀瞭幾本市麵上常見的入門讀物後,總覺得它們在理論深度和曆史廣度上有所欠缺,要麼過於側重某一個朝代,要麼僅僅停留在對名傢作品的簡單羅列和技巧分析上。我對藝術史的理解,需要的是一種宏大的敘事結構,能夠將篆、隸、草、行、楷這五大書體的興衰榮辱,與當時的哲學思潮、社會結構乃至文人精神狀態緊密地聯係起來。我期待這本書能提供一個跳脫齣單純技法討論的全新視角,深入剖析“神韻”、“氣韻生動”這些抽象概念是如何在漫長的曆史長河中被定義、被繼承、又被顛覆的。希望它能解答我長久以來的睏惑:為何不同時代的人們對“美”的標準會發生如此劇烈的轉嚮,而支撐這一切轉變的深層文化邏輯究竟是什麼。

評分這本《中國書法美學史》的封麵設計簡直是一場視覺的盛宴,那種墨香氤氳、古韻流轉的感覺撲麵而來,讓人立刻就能感受到作者對中國傳統藝術的深厚敬意與獨特理解。內頁的紙張質地也處理得恰到好處,既有閱讀的舒適感,又不失曆史的厚重感,翻開每一頁都像是在進行一場穿越時空的對話。雖然我還沒有來得及深入研讀每一個章節,但僅憑這些初步的接觸,就能預感到這是一部用心打磨、絕非泛泛之作的精品。裝幀上的細節處理,比如燙金的書名和書脊的紋理,都體現齣一種低調的奢華,讓人愛不釋手,擺在書架上也是一件極具品味的藝術品。我尤其欣賞這種對實體書美學的堅持,在這個電子閱讀日益普及的時代,一本用心製作的書籍本身就是一種精神的載體和態度的錶達。

評分讀完前幾章的摘要和目錄,我感到一股強大的學術氣息撲麵而來,這絕不是一本寫給普通愛好者的輕鬆讀物,它顯然是為那些真正想鑽研書學理論的同仁準備的“硬核”教材。作者的行文風格非常嚴謹,邏輯鏈條清晰得令人贊嘆,每一個論點背後似乎都鋪墊瞭詳實的文獻考證和大量的實例支撐。我個人非常注重研究方法的嚴謹性,對於那些隻憑感覺下判斷的論述是深感不屑的。這本書如果能做到真正將美學理論與考古發現、文獻批評相結閤,構建起一個多維度的分析框架,那麼它無疑將成為書學界的一座裏程碑。它需要展現齣一種超越“贊美”的批判性眼光,去解構和重塑我們對傳統審美的認知,而不是僅僅停留在對古人作品的歌功頌德上。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有