具体描述

用户评价

翻开这本《西方百年学术经典系列》中的另一部著作,我立刻被它那深邃而又略带忧郁的笔触所吸引。这本书,似乎在探讨一种更宏大、更抽象的哲学命题,关于人类精神在历史长河中的挣扎与超越。作者的叙事节奏舒缓而富有韵律感,仿佛在引导读者进行一场漫长而又充满启示的朝圣之旅。我尤其欣赏他对时代精神的捕捉能力,那种夹杂着理想主义光辉与现实主义无奈的复杂情感,被描绘得淋漓尽致。书中对于“进步”这一概念的审视尤为犀利,它不满足于表面的赞颂,而是深入挖掘其背后的代价与悖论。阅读过程中,我时常会停下来,凝视那些被精心雕琢的句子,思考它们指向的更深层次的社会结构和人性本质。不同于那些只关注表象的通俗读物,这部作品要求读者投入极大的心智努力,去解构那些层层叠叠的隐喻和引证。它像一块未经打磨的璞玉,需要时间去欣赏其内在的光泽和复杂的纹理。

评分这本书给我的感觉,像是一场精心编排的交响乐,有着明确的乐章划分和起承转合。开篇是低沉的引子,奠定了一种略显压抑的基调,随后进入主题时,乐团的力量逐渐增强,各种思想的“乐器”开始交织、碰撞,形成复杂而和谐的和声。作者在处理理论体系的建构时,展现了惊人的耐心和清晰的头脑。他没有急于抛出结论,而是通过层层递进的论证,像剥洋葱一样,将复杂的概念逐步简化,直至触及核心。我发现自己不得不放慢速度,细细品味那些关于知识论和方法论的段落,因为它们构成了整部作品的骨架。与那些只停留在现象描述的著作不同,这本书真正致力于构建一个可以解释世界的完整框架。它的魅力在于那种近乎偏执的系统性,每一个论点都有其坚实可靠的论据支撑,让人在阅读中感到踏实且充满信服力。

评分这是一部需要反复咀嚼才能品出真味的“精神食粮”。它不是那种读完后能立刻用几句话总结的快餐读物,它的价值在于其潜移默化的影响。初读时,我可能会被其中某些激进的观点所震撼或不解,但随着后续章节的展开,那些看似突兀的论断逐渐找到了它们的逻辑位置,形成了一个完整的思想迷宫。作者对于个体自由与社会责任的探讨尤其深刻,他似乎在追问,在庞大的社会机器面前,一个独立思考的灵魂究竟能发挥多大的作用。这本书的语言风格相当的内敛和克制,很少有情绪外放的表达,但这恰恰增强了其思想的穿透力,仿佛是冷静的冰水,直击人心的深处。我推荐给所有对人类文明发展脉络有好奇心的人,它提供了一个高屋建瓴的视角,帮助我们理解现代社会诸多困境的“前世今生”。

评分当我合上这本书时,首先涌上心头的是一种强烈的历史沉浸感。它不像一本教科书那样冰冷地罗列事实,而是通过生动的案例和充满激情的人物侧写,将读者带回那个特定的历史时期。作者对于当时社会思潮的背景渲染极为出色,无论是沙龙中的低语,还是街头巷尾的抗议声,都清晰可闻。这本书的叙事视角非常独特,它似乎站在一个超然的历史观察者的角度,对事件的发展进行冷静的剖析,但字里行间又流露出一丝对逝去美好的怀念。尤其是关于社会制度变迁的部分,作者没有进行简单的道德审判,而是深入挖掘了制度背后的人性驱动力,揭示了权力与理想之间永恒的拉锯战。阅读体验是有些沉重的,因为它逼迫我们直面历史的复杂性和人类决策的偶然性,让我们意识到,我们今日的安稳并非理所当然,而是建立在无数次艰难抉择的断层之上。

评分这部作品的语言风格呈现出一种近乎古典的严谨与精准,每一个词汇的选择都仿佛经过了千锤百炼,力求在有限的空间内表达出无限的意涵。我发现自己不得不频繁地查阅注释,因为作者频繁引用了许多晦涩难懂的古老典籍和边缘哲学流派的观点,这无疑给非专业读者带来了一定的阅读障碍。然而,一旦跨过这道门槛,那种豁然开朗的智力上的满足感是无与伦比的。书中对于逻辑推演的痴迷,使得整部作品结构如同一座精密的哥特式建筑,每一个部分都承载着无可替代的支撑作用。它探讨的主题是关于形而上学的终极追问,关于“存在”本身那种令人不安的确定性。我特别留意到作者在处理辩证关系时的手法,他从不轻易给出简单的答案,而是将对立面并置,让张力自行产生,迫使读者在两种看似矛盾的观点中自行寻找平衡点。这种开放式的探讨方式,使得这本书即便在多年之后阅读,依然保持着强大的生命力。

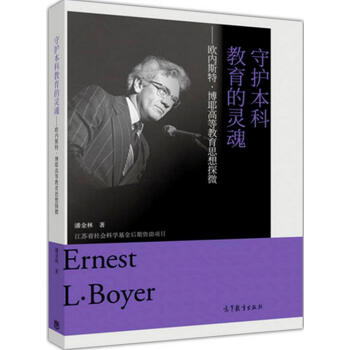

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有