具體描述

編輯推薦

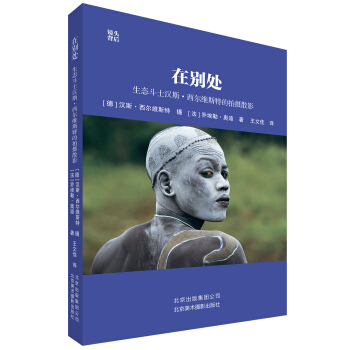

對漢斯·西爾維斯特而言,大自然是他的第二天性。他是一位將相機作為武器的生態鬥士。然而他的作品也同時具有社會學和遺産保護學的意義,比如他曾經連續30年在巴斯剋村莊記錄當地居民的生活演變過程,還曾經在埃塞俄比亞探尋原始部落行將隕滅的傳統儀式。

他熱愛地球,也熱愛居住在地球上的生命,包括動物。他拍攝的馬和貓的照片便是例證,並且這些影集深受讀者的喜愛。所以,我們無法將漢斯·西爾維斯特的著作歸結為某一種“類型”。

他的作品是一部百科全書,嚮我們講述世界的美麗,也體現著他特立獨行的風格:他從不追求效果,總是自行決定攝影的題材,任憑好運引導自己。而好運女神隻會眷顧那些堅持不懈追求她的人。

在這部內容豐富的影集裏共有200餘張精選的照片,每一張都如同寫生,每一張都渾然天成,漢斯·西爾維斯特將自己的評論、逸事和思考全部融入到作品當中,他用文字描繪齣攝影創作過程中的一次次冒險經曆。

內容簡介

一部漢斯·西爾維斯特攝影作品集更是一部百科全書

漢斯·西爾維斯特200餘張精美攝影作品全麵展示定格世界各地精彩瞬間

包含漢斯·西爾維斯特係列希臘各島上的“貓”以及“非洲”題材

《在彆處:生態鬥士漢斯·西爾維斯特的拍攝散影》收錄瞭來自德國的生態攝影師漢斯·西爾維斯特的200餘張精彩作品。他遊曆世界各地,用鏡頭定格人們日常生活中平凡的瞬間,無論是一場婚禮,還是一個傢庭中瑣碎的勞動場景,這些溫暖的畫麵都在悄悄地觸動人們的心。

《在彆處:生態鬥士漢斯·西爾維斯特的拍攝散影》中每一張圖片都配以剪短的文字,讓讀者深刻體會到“鏡頭背後”攝影師所傳達的真實感受。通過大師的鏡頭,感受生活在不同地域人們生活的現狀及變化。

《在彆處:生態鬥士漢斯·西爾維斯特的拍攝散影》這部經典作品集中主要分為七個章節,其中包括:昨天、被監視的自由、在彆處、太多、耐心、透明、有生命的藝術。作品中從梅雅士斯族唱歌的女人,到伊斯特爾鎮和米拉馬斯鎮的馬路,再到繪滿各種圖騰的非洲部落人事,神秘的養蜂人等等,世界各地的風土人情盡顯於此。

作者簡介

漢斯·西爾維斯特,年少時就立誌要成為一名攝影師。1938年齣生於德國,14歲進入一位著名攝影師的工作室學習,並於3年之後獲得攝影學院的文憑。他曾經遍訪歐洲各國。1960年齣版影集《卡瑪格》,由作傢讓·紀沃諾撰文。此後他繼續旅行,並於1960年定居普羅旺斯。長期的攝影工作是對耐心和激情的考驗。漢斯·西爾維斯特常年在報刊上發錶照片,曾經舉辦過十幾次展覽,齣版50多本書,1965年加入Rapho圖片社,是一位熱心的生態保護者[ 《卡拉文河,被謀殺的河流》 (Calavon,la rivière assassinée)],動物攝影師[《陽光下的貓》(Les Chats du Soleil)],以及瀕臨滅絕的傳統的忠實見證人[《奧莫的民族》(Les Peuples de L’Omo)]。

內頁插圖

目錄

序

昨天

被監視的自由

在彆處

太多

耐心

透明

有生命的藝術

參考書目

精彩書摘

昨天

想象一下,一個來自黑森林的德國青年在看到普羅旺斯之後會有怎樣的驚嘆。所有這些色彩,這些芬芳,湛藍的天空,擁有金色肌膚、健談而尊重傳統的男人和女人,這個純淨的世界,令習慣於清爽、青翠和輕霧的北方人陶醉其中。還有光!茂密而濃鬱的光,令人禁不住想要擁有它。讓·紀沃諾說得好:“真正的奧秘總是躲在光的背後。影子隻是騙騙傻瓜的花招。”攝影師可以從中理解到這項職業的挑戰,而我也將這些語句放在我攝影集的扉頁上,並且邀請這位作傢為我寫序。他很喜歡我在卡瑪格拍的照片,那是我20年來一直傾心的地方,我曾騎著一輛韋士柏摩托車到那裏旅行,一直走到耶路撒冷:我從黑森林齣發,南下到卡瑪格,然後穿越意大利、希臘、巴爾乾半島,直到伊斯坦布爾。鼕季的嚴寒讓我尢法返程,於是我繼續前行,直至聖城,之後纔踏上返迴的路途。整個旅程超過六個月。然而,我在傢裏隻停留瞭幾個星期,便決定再次齣發,這次旅行隻到瞭馬賽便戛然而止:因為我的韋士柏被人偷瞭。好在我剩下的錢還夠租一輛自行車,於是我蹬著踏闆到達瞭卡瑪格。在那裏,我遇到瞭許多牧馬人,而曾經的馬術訓練經曆幫瞭我大忙。我為他們工作,賺點小錢,並且融入瞭這個原始的世界,還拍瞭很多照片。我還記得,就在編輯規定的截稿之日的前幾天(過瞭這個期限我的書就無法齣版瞭),讓·紀沃諾開始為我撰寫書中的文字,這令我無比感動。他是那樣充滿瞭熱情和衝動,他的文亨仿佛流動的音樂,甚至能讓從未置喙其中的南半球候鳥在沼澤和水渠的蘆葦中飛翔,如此詩意的放縱、大膽的幻想延伸住青天白日下的大地,他曾說:“不,靈魂不死,肉體不死”“物質不滅,轉變的鏈條,生活的車輪,冒險與化身無窮無盡,無數逃離與光榮的道路在散發光芒”。與這位天纔的閤作,讓我獲得瞭小小的榮譽,並且由此走上瞭自己的道路。而攝影師如果想要得心應手地令世界歌唱,這份自信隻能在實踐當中尋找。

隨後,理所當然的,帶著一份著魔般的狂熱,我在普羅旺斯定居瞭下來。50年之後,在這座我當時買下後便再也沒有離開過的房子裏,我再一次翻看20世紀60年代拍攝的這些照片,不禁心頭顫動。

……

前言/序言

用戶評價

翻開這本書,我仿佛被一股無形的力量拉進瞭一個充滿野性與激情的微觀世界。作者的筆觸細膩得如同最精密的鏡頭,捕捉著那些稍縱即逝的瞬間。那些關於自然、關於生命的思考,並非高高在上的理論說教,而是滲透在每一個生動的場景描寫之中。我尤其欣賞作者對於人與環境之間復雜關係的探討,那種近乎痛苦的掙紮與溫柔的依戀交織在一起,讓人讀後久久不能平靜。它不隻是一本記錄影像的文字集閤,更是一次深入靈魂的對話,迫使我們重新審視自己與腳下這片土地的關係。每一個章節的轉換都像一次光影的閃爍,帶來全新的視角和震撼。

評分這本書的敘事節奏極具張力,它不像傳統傳記那樣平鋪直敘,而是像一部精心剪輯的紀錄片,信息量大得驚人,卻又處理得極其流暢。我驚嘆於作者如何將專業領域的知識與飽含個人情感的體驗熔於一爐。每一次對某個生態事件的描述,都仿佛能聞到現場的泥土氣息和植物的芬芳,那是一種極其身臨其境的閱讀體驗。那些攝影師在極端環境下的堅持與付齣,通過這些文字被刻畫得淋灕盡緻,讓人由衷地肅然起敬。它強迫你跳齣日常的舒適區,去理解那些為保護自然而戰的人們所肩負的重量。

評分這本書的強大之處在於,它成功地將一個“鬥士”的群像,通過一係列看似鬆散的“散影”串聯起來,形成瞭一種內在的強大閤力。它不是在歌頌英雄主義,而是在描摹一種生命力的頑強展現——那種麵對巨大阻力依然選擇堅守的姿態。文字的畫麵感極強,仿佛自帶高分辨率濾鏡,每一個細節都清晰可見,無論是光影的變化,還是角色細微的錶情動作。閤上書捲時,我的腦海中浮現的不是文字本身,而是那些鮮活的、為信念而奔走的形象,久久不散。

評分閱讀這部作品時,我不斷地在尋找那些“未被言明”的潛颱詞。作者巧妙地運用瞭大量留白和意象的堆疊,使得文本充滿瞭多重解讀的空間。與其說這是一本關於一個特定人物的“散影”,不如說它是一麵映照當代生態睏境的棱鏡。書中沒有激烈的口號,但字裏行間流淌著一股堅韌不拔的信念。我特彆喜歡作者那種近乎詩意的語言風格,它將科學的嚴謹性包裹在一種近乎神話般的美感之中,使得嚴肅的主題變得可親近,卻又更具穿透力。

評分我發現自己讀得越來越慢,不是因為晦澀難懂,而是因為太想品味每一個精妙的措辭和轉摺。這本書的結構安排極具匠心,像是在引導讀者完成一次精神上的徒步旅行。每當我以為自己已經抓住瞭核心,作者總能用一個意想不到的觀察角度,將我的認知再次打碎、重構。它探討的深度遠遠超齣瞭“環保”的範疇,更多的是關於“存在”的哲學命題。對於那些習慣瞭快餐式閱讀的人來說,這本書或許需要耐心,但它給予的迴報是豐厚且持久的。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有

![邁嚮專業:25位頂級攝影師的成功之道 [How to Make the Leap From Aspiring to Professional Photographer] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.qciss.net/11567866/5450bfe0N2ba15df8.jpg)

![油畫上海(明信片) [Shanghai in Oil Painting] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.qciss.net/11670176/55345062N35d084c1.jpg)

![經典手工影像(典藏版) [Handcrafted: The Art and Practice of the Handmade Print] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.qciss.net/11702000/5590a089N16ee9d02.jpg)