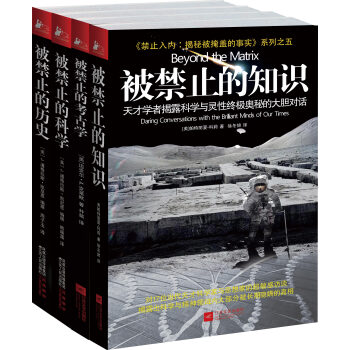

具体描述

产品特色

内容简介

《科技想要什么》一书中,凯文?凯利预测了未来数十年科技的12种趋势,包括创造大脑这一得寸进尺之举。不过,为了让人类创造的世界实现收益**大化,需要对这种全球体系产生的问题和代价保持敏感。凯利详细讲述了值得我们学习的阿米什“早期使用者”和其他批判科技自我主义倾向的人所具有的智慧。凯利的新科技理论提供了三种实践经验:通过倾听科技的需求,我们和我们的孩子可以更加出色地做好准备,迎接必将到来的科技;通过采用主动融合原则,我们可以驾驭科技,使之发挥大作用;通过遵从这种类生命系统的长期规则,我们可以获得它的全部馈赠。

凯利令人吃惊地宣称,现在人类已定义的生命形态仅包括植物、动物、原生生物、真菌、原细菌、真细菌六种,但技术的演化和这六种生命体的演化惊人相似。技术应该是生命的第七种存在方式。技术是生命的延伸,它不是独立于生命之外的东西。

作者简介

凯文·凯利(1952~),《全球概览》(乔布斯喜欢的杂志)的编辑和出版人,之后担任《连线》杂志主编,并在《纽约时报》《经济学人》《时代》《科学》等重量级杂志发表多篇科技文章,为全球科技迷们狂热追随。

已出版多部畅销书,其中《失控》《科技想要什么》《新经济新规则》在中国的科技爱好者中掀起热潮,作者数次被邀请来华,均引起轰动。

目录

专家推荐序 姜奇平 段永朝第1章 我的疑惑

第2章 发明我们自己

第3章 第七王国的历史

第4章 外熵的扩展

第5章 大发展

第6章 注定的发展方向

第7章 趋同性

第8章 倾听科技之声

第9章 选择必然

第10章 邮包炸弹客言之有理

第11章 阿米什改装者的经验

第12章 寻找欢乐

第13章 科技的轨迹

第14章 无限博弈

精彩书摘

《科技想要什么》:第一部分 起源 第二章 发明我们自己 为了预测科技的发展方向,我们需要了解它的起源。这并不容易。我们越深入追溯技术元素的发展史,它的起源就越显得遥远。因此,让我们从人类自己的起源——史前某个时期开始,那时人们主要生活在非人造环境中。没有科技,我们的生活是什么样的? 此类问题的关键在于科技先于人类出现。其他许多动物比人类早数百万年使用工具。黑猩猩过去用细枝条制作狩猎工具(当然现在仍然如此)从土堆中取食白蚁,用石块砸开坚果。白蚁自建巨大的土塔作为家园。蚂蚁在花园里放养蚜虫,种植真菌.鸟类用细枝为自己编织巢穴。有些章鱼会寻找贝壳,随身携带,作为移动住宅。改造环境,使之为己所用,就像变为自身的一部分,这种策略作为生存技巧,至少有5亿年的历史。

250万年前我们的祖先首先砸碎石块做成刮削器,为自己添加利爪。到了大约25万年前,他们发明用火烧煮食物——或者说使食物易于消化——的简单技术。煮食相当于人造胃,这是一种人造器官,使人类的牙齿和颚肌变小,食物品种也更多。技术辅助型狩猎也同样古老。考古学家发现过一个石枪头插入一匹马的脊椎,一根木矛嵌在1O万年前的马鹿的骨架中。这种使用工具的模式在此后的岁月里只是更加频繁地出现而已。

所有技术,例如黑猩猩的钓白蚁竿和人类的鱼竿,海狸的坝和人类的坝,鸣禽的吊篮和人类的吊篮,切叶蚁的花园和人类的花园,本质上都来自自然。我们往往会把制造技术与自然分开,甚至认为前者是反自然的,仅仅是因为它已经发展到可与自然始祖的影响和能力相匹敌。不过,就其起源和本质来说,工具就像我们的生命一样具有自然属性。人是动物——毋庸置疑,也是非动物——毋庸置疑。这种矛盾性质是我们身份的核心。同样,技术是非自然的——从定义上说,也是属手自然的——从更广泛的定义上说。这种矛盾也是人类身份的核心。

……

前言/序言

用户评价

这本小说最让我惊艳的地方,在于它对社会结构和权力运作的冷峻剖析,那种尖锐得几乎能划破纸面的批判力量,实在不多见。它不是那种简单的“好人与坏人”的二元对立叙事,而是构建了一个多层次的灰色地带。你看不清谁才是真正的操纵者,是那些隐藏在光纤网络背后的寡头,还是那些看似无害、实则渗透到日常每一个角落的算法推荐系统?作者对细节的掌控力令人发指,比如对不同阶层居住区光照强度的描述,或是不同级别公民佩戴的身份徽章在不同湿度下的反光差异,都暗含着深刻的社会隐喻。我尤其喜欢作者处理冲突的方式,往往不是通过激烈的枪战或爆炸,而是通过一场场精妙绝伦的心理博弈和信息战。读到后半段,我感觉自己像一个被困在迷宫里的侦探,每解开一个谜团,都会发现背后隐藏着更深的阴谋和更复杂的利益纠葛。它成功地营造了一种“万物皆有关联”的恐惧感,让你不得不去思考,我们现在所享受的便捷,是否正以我们尚未察觉的方式,出卖了我们的自由。

评分我必须承认,这本书带给我的最大收获是关于“边界”的重新定义。它探讨的不仅仅是人与技术之间的界限,更是记忆与真实、个体与集体、自由意志与预设路径之间的模糊地带。书中描绘了一个“定制化现实”的社会,每个人都活在根据自己的偏好和消费记录生成的信息茧房中,但这个茧房的美丽和舒适,恰恰是其最危险之处。作者以一种近乎预言家的口吻,描绘了我们正在迈向的未来图景,这种真实感是极其震撼人心的。我很少读到一部作品能将如此多的硬核概念,包裹在如此富有诗意和张力的故事内核之中。故事的高潮部分,主角的觉醒过程并非一蹴而就的英雄式爆发,而是一个漫长、痛苦且充满自我怀疑的认知重建过程,这使得人物的转变显得无比真实和可信。读完后,我发现自己走路的姿势似乎都变得更慢了,总是习惯性地多看几眼身边的电子屏幕,思考屏幕背后那双无形的手,究竟在为我描绘一个怎样的世界。这本书,是近期阅读体验中最具穿透力和持久影响力的作品之一。

评分从文学性的角度来看,这本书的叙事结构简直是鬼斧神工。它采用了非线性叙事,多重视角切换得极其流畅,仿佛是几条独立的河流,在不同的时间轴上并行奔流,却在关键的节点上交汇融合,形成巨大的洪流。有时候,作者会突然插入一段完全陌生的历史文献片段,或是某位古代哲学家的只言片语,这些“碎片”看似与主线无关,但最终都以一种令人拍案叫绝的方式,回应了当前人物的困境。这种高超的文本编织能力,让阅读过程充满了惊喜和不断重组认知的乐趣。我尤其喜欢那种“局外人”视角下的幽默感,它不是那种哄堂大笑的喜剧,而是一种带着苦涩和讽刺的智慧的微笑,是对人类在面对巨大变革时的那种可笑的坚持和盲目的乐观主义的精准捕捉。这本书在处理情绪张力方面也做得非常出色,它懂得“留白”的重要性,许多最关键的对白和冲突都是在沉默和眼神交流中完成的,将解读的空间最大化地留给了读者,使得每一次重读都会有新的体会。

评分老实说,这本书的阅读体验是有些“挑人”的,它要求读者有足够的耐心和对复杂概念的接受度。初读时,那些大量涉及量子计算、生物黑客技术以及全新经济模型的描述,确实让人感到有些吃力,仿佛需要随身携带一本术语词典。但如果你坚持了下来,你会发现那些看似晦涩难懂的设定,正是支撑起整个世界观的坚实地基。作者没有采用直白的解释,而是通过角色的亲身经历和对话,将这些前沿科技自然地融入到生活场景中。例如,关于“情感货币化”的章节,简直是当代社交媒体焦虑的终极放大版,它揭示了一种冰冷的逻辑:连我们的喜怒哀乐,最终都可以被量化、被交易。这种冷静到近乎无情的叙事口吻,反而带给人一种独特的阅读快感——它不像是在讲述一个故事,更像是在阅读一份来自未来世界的、未经粉饰的社会学报告。我个人认为,对于那些厌倦了简单快餐式阅读的读者来说,这本书无疑提供了一场智力上的深度挑战和丰厚回报。

评分这本书简直是一场思想的盛宴,作者以极其细腻的笔触,将一个关于人类与工具之间复杂关系的故事娓娓道来。开篇的场景设定就足够引人入胜,那种置身于赛博朋克未来都市的压迫感和迷离感扑面而来,让人几乎能闻到空气中弥漫的电子元件和潮湿的烟草味。叙事节奏的把握堪称一绝,时而如涓涓细流般沉静地铺陈人物的内心挣扎,时而又骤然加速,爆发出一连串令人屏息的伦理困境和技术奇观。我特别欣赏作者对“选择的重量”这一主题的探讨,它不仅仅停留在宏大的哲学层面,而是通过主角每一次微小的决定——比如是否升级自己的义体,或者是否向那个神秘的AI敞开心扉——得以具象化。尤其是中间关于记忆备份与“自我”边界的章节,读完后我关上书本,足足花了半个小时盯着天花板发呆,那种深入骨髓的震撼感,让人重新审视自己存在的意义。全书的语言风格时而古典,时而又充满了前沿的术语,这种强烈的反差非但没有造成阅读障碍,反而增添了一种独特的文学质感,仿佛在阅读一本记录着遥远未来却又充满古老智慧的羊皮卷。

评分还行吧,没期望太大,就没失望,这个出版社书的质量就这样。

评分好评好评好评好评好评好评好评好评好评

评分【确认!迪士尼真人版《花木兰》将由@刘亦菲 主演】迪士尼在过去一年里去了五大洲选角,参与试镜的人数接近1000。要求会武术,会说英语,最重要的是有明星素养。现在终于定了,期待刘亦菲的演绎!该片由《动物园长的夫人》导演Niki Caro执导,Chri***ender,、Jason

评分人类的生活无时无刻不在改变,在当下,能迅速、激烈地促进这些改变的,就是科技。而这些改变,哪些是必然发生的,哪些又在我们预料之外?举例来说,互联网是必然的,但选择哪种网络不是必然的;四轮汽车出现是必然的,但SUV不是必然的;移动电话的发明是必然的,但iPhone不是必然的…… 被称作网络文化"游侠”的凯文·凯利,在本书中总结了自己几十年来对于科技的观察和分析,精彩地评说当下科技发展的必然趋势,不仅令极客们为之疯狂,也为科技产业的发展提供了极富前瞻性的视野和指导。

评分¥43.20

评分抽烟喝酒吃肥肉,多与异性jiao朋友

评分发货很快,包装一般。京东的书一般比较齐全,经常买,每次做活动都买几本,现在书柜快要装满了。

评分听说不错,买来看看

评分¥43.20

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![科学跑出来 恐龙争霸赛来了 超好玩的3D实境互动恐龙小百科 [3岁以上儿童] [Battling Dinosaurs (AR)] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/12022582/57cf7724N49f932c6.jpg)

![海豚科学馆:法国趣味图解小百科(套装共16册) [7~10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11436492/53f6bc24N2815c204.jpg)

![DK儿童数学思维手册 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/12025931/585cda39Ne4aa5b76.jpg)

![中国国家地理百科全书(套装共10册) [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11970990/5b14ce60Nb971bb1a.jpg)

![环球国家地理百科全书(套装共10册) [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11950248/5acecf10Nc0e33b13.jpg)

![美国小学生经典数学游戏第二辑(套装共6册) [6-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/12016629/584a3fbbN1ae23384.jpg)

![双螺旋--发现DNA结构的故事(睿文馆) [James Watson] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11884693/5799c39bN83ea0fa8.jpg)

![黑猩猩的政治(睿文馆) [Chimpanzee Politics:Power and sex among Apes] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11419596/549778acN670f07cb.jpg)