具体描述

产品特色

编辑推荐

1、中国元素、中国图像、中国美学的源代码

你能想象吗?我国唐代车轿的雍容华贵可甩十八世纪法国贵族的马车几条街、宋代女装的款式设计可让今日时装周的潮流设计师们相形见绌、文人学士们使用的餐具之精美堪比英国皇家御用品……这些图像与元素,在千余年的中国绘画经典中尽皆流传了下来。

2、高清完整的复制呈现

博物馆藏的原作我们无法随手把玩、窥其全貌;印刷品中的图片往往小而不精,无法展现细节。本丛书采用完整大图高清呈现:手端展开、纤毫毕现,连绵数米,一睹长卷全貌。

家中有小朋友的读者,甚至可以带娃在地板上拉开长卷,与孩子一起在美术大师的图像迷宫中,寻找有趣的发现……

3、时尚现代的设计语言

丛书的设计借鉴了古代“经折装”简明直白的表现形式,还辅助以阅读的文字与说明。

精装封面和回环书腰上,大师介绍、作品解读、名家评论一个也不少,达到极简与极繁的统一。

每卷的封面设计,只选用一种中国画颜料,专一单色呈现。

4、以美术史为体系的出版规划

从中国绘画史有名有姓的首位顾恺之(东晋)开始,至唐宋元明清,到齐白石等民国大家,本丛书以时间为线,串成完整的出版体系,规划出版80卷以上。历代绘画大师一览无余、尽在其中。

随书附赠一份“中国美术史大师脉谱(Map)。

5、亲民的价格

过去,坊间能够看到的类似复制画,定价动辄几百上千,使人望而却步。

本丛书均为高清复制的精装册页,每卷定价不过数十元。

6、名家的推荐

作家、画家 陈丹青先生看到这套书,不由感慨:“建立对中国文化的自信,这才是真正的爱国主义教育啊,正是这些东西,让人拥有文化自信。”

国家文物鉴定委员会副主任委员 孙机先生则说:“中国古代的文化成就,是我们这个东方大国五千年辉煌历史的重要组成部分,是基本国情,应成为常识,宜家喻户晓。”

中国美术馆副馆长 张子康先生推荐道:“千百年来,这些杰作征服了无数观众,已成为华夏民族的美学基因、东方文明的背景符号!过去,由于历史条件的限制,这些杰作往往深藏不露,普通读者难以一睹全貌,更无缘亲近赏鉴。本丛书使得旧时王谢堂前燕,得以飞入寻常百姓家。”

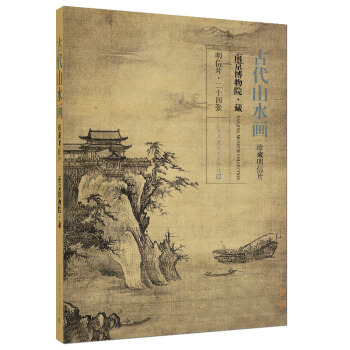

内容简介

《中国美术史·大师原典系列 李成·寒鸦图》绢本墨笔,纵27厘米,横113厘米。画卷描绘冬日雪后塘畔林间群鸦翔集鸣噪的景象。画中树干用墨极为清淡,枝干枯瘦、多节,树冠枝针繁茂,细枝形如蟹爪。一派萧瑟旷远的景象。

《茂林远岫图》绢本水墨,纵45厘米,横142厘米。近景轻舟泊渡、行人车马往来其间;远景奇峰崛立,塔影隐现,知去城郭未远;流泉飞瀑点缀其中,峰峦叠翠郁郁葱葱。整幅作品寓闹于静,刚柔并济,画面既和谐又生动。

作者简介

李成(919-967),五代、宋初画家。字咸熙,原籍长安(今陕西西安),先世系唐宗室,祖父于五代时避乱迁家营丘(今山东青州),故又称李营丘。擅画山水,师承荆浩、关仝,后师造化,自成一家。米芾形容他“淡墨如梦雾中,石如云动”,成为后世形容李成笔法的重要标记。

内页插图

前言/序言

这批画集属于所有愿意认知华夏绘画的人。其功德,不仅仅是在赏阅,而在实实在在的爱国主义教育。

你爱这国家的什么?在无数可资援引的历史记忆中,眼下,请年轻人翻开这套画集。

——作家、画家、木心美术馆馆长 陈丹青

中国古代的文化成就,是我们这个东方大国五千年辉煌历史的重要组成部分,是基本国情,应成为常识,宜家喻户晓。

——国家文物鉴定委员会副主任委员 孙机

千百年来,这些杰作征服了无数观众,已成为华夏民族的美学基因、东方文明的背景符号!

过去,由于历史条件的限制,这些杰作往往深藏不露,普通读者难以一睹全貌,更无缘亲近赏鉴。本丛书企望“旧时王谢堂前燕”,得以“飞入寻常百姓家”。愿大师原典的灼灼华彩,成为读者的案头锦瑟、枕边韶华。

——中国美术馆副馆长 张子康

用户评价

评价十 自从收到了《中国美术史·大师原典系列 李成·寒鸦图、茂林远岫图》这本书,我仿佛进入了一个全新的艺术世界。李成,作为中国山水画史上的重要人物,他的作品总是能带给我无限的启发。书中对《寒鸦图》的呈现,让我感受到了极简之下的深刻寓意。那几只黑鸦,在寒冷的枝头,似乎在诉说着生命的顽强。我反复摩挲着画面,想象着当时李成下笔时的情景,他是否也体会着同样的孤寂与坚韧?书中对画面意境的解读,让我从“寒”字本身,延伸到了对人生百态的思考,这种艺术与哲学的结合,正是经典作品的魅力所在。而《茂林远岫图》,则是一幅展现李成宏大叙事能力的山水画卷。层峦叠嶂的山峰,云雾缭绕的景致,无不让我感受到大自然的壮丽与神秘。书中对画面的构图、笔法、墨法的分析,让我得以窥见李成在技法上的精湛之处。我特别关注了书中对“皴法”的介绍,了解到不同的皴法如何塑造出山石的不同纹理和质感,这对于我理解山水画的绘画语言至关重要。整本书的编排也十分用心,图片的清晰度、色彩的还原度都达到了极高的水准,让我能够更真切地感受到大师笔下的神韵。

评分评价九 这本《中国美术史·大师原典系列 李成·寒鸦图、茂林远岫图》带给我的,是一种非常直观且深刻的艺术体验。我一直认为,了解一位大师,最好的方式就是直接欣赏他的作品。这本书在这方面做得非常出色。高清的图片质量,让我能够近距离地观察李成大师的笔墨韵味。我尤其喜欢《寒鸦图》。画面构图简洁,但意境深远。那几只黑鸦,神态各异,仿佛就在眼前。书中关于这幅画的解读,让我明白,李成并没有刻意追求繁复的细节,而是通过对整体意境的把握,来传达出一种宁静、萧瑟的氛围。我尤其对书中关于“留白”的讨论印象深刻,正是那些留白之处,赋予了画面无尽的想象空间。而《茂林远岫图》则展现了李成山水画的另一番气象。那层层叠叠的山峦,云雾缭绕的意境,无不彰显出画家对自然造化的敬畏与热爱。我仔细研究了画面中树木的画法,李成笔下的树木,刚劲有力,枝干盘虬,充满了生命力。书中还对画面中的“远岫”进行了详细的阐释,让我理解了这种“远岫”如何在构图上起到点景、烘托的作用,并增强画面的纵深感。

评分评价三 我是一名对中国古代书画有着浓厚兴趣的爱好者,尤其钟情于宋代的山水画。这次有机会能够仔细研读《中国美术史·大师原典系列 李成·寒鸦图、茂林远岫图》,我感觉就像是打开了一扇通往历史深处的窗户。李成,作为一位开创性的画家,他的作品所展现出的对于自然景象的深刻洞察和艺术上的大胆创新,至今仍令人赞叹。翻阅《寒鸦图》,我被那份简练的笔墨所震撼。寥寥几笔勾勒出的枯枝,以及其上点缀的几只寒鸦,看似简单,实则充满了“气韵生动”的哲学意味。每一只鸦的姿态都栩栩如生,仿佛真的能听到它们的叫声在寒风中回荡。而《茂林远岫图》则展现了李成另一面的艺术风格,那层峦叠嶂的山峦,云雾缭绕的意境,无不透露出画家对于自然造化的敬畏与热爱。书中的细节处理非常到位,无论是山石的皴法,还是树木的姿态,都得到了精美的呈现。我尤其喜欢书中对画面构图的分析,作者阐述了李成是如何通过巧妙的安排,使得画面在开阔与深邃之间取得完美的平衡,从而营造出一种雄浑壮阔而又不失幽静的意境。

评分评价二 这次入手《中国美术史·大师原典系列 李成·寒鸦图、茂林远岫图》,最让我惊喜的莫过于其深厚的学术解读。虽然我并非科班出身,但书中由专家学者撰写的导读和赏析,却以一种非常易懂却又不失严谨的方式,为我揭开了李成山水画的奥秘。关于《茂林远岫图》,我一直觉得它气势恢宏,山峦叠嶂,云雾缭绕,仿佛置身仙境。书中的解读,让我明白了这种“层峦叠嶂”式的构图是如何通过皴法和墨法的巧妙运用而实现的,每一种皴法代表着怎样的山石肌理,又如何通过墨色的浓淡变化来表现空间的纵深感和山体的体积感。更让我印象深刻的是,作者详细分析了李成在处理树木上的独到之处。你看那画面中繁茂的林木,姿态各异,用笔的刚劲与婉转结合,使得画面既有雄浑之气,又不失细腻之美。书中的图示非常清晰,将李成常用的几种树木画法一一拆解,并与其他同时代画家的画法进行对比,让我能够更直观地理解李成在技法上的创新和突破。这种深入浅出的讲解,让我不仅看到了画面的美,更能理解其背后的艺术逻辑和历史价值,真是受益匪浅。

评分评价八 作为一名长期关注中国艺术史的爱好者,我对《中国美术史·大师原典系列》这类收录经典之作的出版物一直非常期待。这次的李成专集,收录了《寒鸦图》和《茂林远岫图》这两幅极具代表性的作品,实属难得。收到书后,我迫不及待地翻阅,首先被其精美的印刷质量所吸引。每一笔墨,每一处色彩,都得到了极为细致的还原,仿佛原作就陈列在眼前。我尤其喜欢书中对《茂林远岫图》的解读。作者深入浅出地分析了李成在处理山石时的“皴法”运用,以及如何通过墨色的浓淡干湿来表现山体的体积感和空间的纵深感。我一直对山水画中的“远岫”部分感到好奇,书中对这些若隐若现的山峰的描绘进行了详细的阐释,让我明白了它们是如何在画面中起到引导视线、增强意境的作用。此外,书中还对画中树木的画法进行了细致的剖析,让我得以窥见李成在表现不同种类树木时的独特笔墨技巧。这种由表及里的解读方式,让我对作品的理解不再停留在表面,而是能够深入到创作的技法和意图层面。

评分评价五 当我第一次翻开《中国美术史·大师原典系列 李成·寒鸦图、茂林远岫图》这本书时,就被那种扑面而来的古朴气息所吸引。李成,这位在中国绘画史上留下浓墨重彩一笔的大师,他的作品,特别是《寒鸦图》和《茂林远岫图》,总是能唤起我内心深处对中国传统山水画的崇敬之情。这本书在画面呈现上做得尤为出色,色彩的饱和度和细节的锐度都达到了极高的水准,仿佛能让我透过纸张,触摸到古人笔下的温度。我反复端详《寒鸦图》,那几只在寒枝上栖息的乌鸦,寥寥几笔,却充满了生命力。它们的眼神,它们的姿态,都刻画得栩栩如生,与背景的枯木形成了强烈的对比,营造出一种孤寂而又肃穆的氛围。而《茂林远岫图》则是一幅气势磅礴的山水画卷,远山近树,云雾缭绕,构图的宏大与笔墨的精妙相得益彰。书中对这两幅画的赏析,让我不仅仅停留在视觉的欣赏,更能体会到李成在构图、用笔、用墨上的匠心独运。他如何通过对自然景物的细致观察,将山川的壮丽、林木的生机、以及天地间的灵气,融于一炉,表现得淋漓尽致。

评分评价六 拿到这本《中国美术史·大师原典系列 李成·寒鸦图、茂林远岫图》,我首先被其精良的装帧和纸张所打动。作为一本大师原典系列的书,它在细节上做得相当到位。我花了大量时间去欣赏《茂林远岫图》。这幅画给我最深的感受就是那种“气势”。远处的山峦层层叠叠,仿佛没有尽头,近处的树木郁郁葱葱,充满生机。书中对这幅画的解读,让我明白了李成是如何运用“皴法”来表现山石的质感,以及如何通过“墨法”来营造画面的空间感和层次感。我特别留意了书中对画面中“远岫”的描绘。那些若隐若现的山峰,被云雾半遮半掩,给画面增添了一种神秘而又缥缈的意境。这种“虚实相生”的处理手法,是中国山水画的精髓所在,而李成无疑是其中的佼佼者。我还惊喜地发现,书中还对画面中的一些细节,比如几株松树的画法,进行了详细的分析,解释了李成是如何通过不同的笔触来表现松树的苍劲和挺拔。这些深入的讲解,让我对这幅画的理解又上升了一个层次。

评分评价七 这本《中国美术史·大师原典系列 李成·寒鸦图、茂林远岫图》对我来说,更像是一次与古代艺术的深度对话。我一直对李成的山水画情有独钟,特别是他笔下那种苍劲、雄浑的风格。打开书,首先映入眼帘的是《寒鸦图》。这幅画虽然尺幅不大,但意境深远。我仔细观察画面,那几只黑鸦,仿佛真的在寒风中瑟瑟发抖,它们的姿态各异,充满了动感。而背景的枯树,盘根错节,遒劲有力,与乌鸦的萧瑟形成了完美的呼应。书中对这幅画的解读,让我明白了李成是如何通过简洁的笔墨,营造出一种肃杀而又宁静的氛围。特别是对“寒”字的理解,书中提出了几种不同的解读,让我从多个角度去品味这幅画所蕴含的情感。接着我翻到《茂林远岫图》,这幅画则展现了李成宏大的山水画风。那层峦叠嶂的山峦,云雾缭绕的意境,都令人心生向往。书中对这幅画的赏析,让我看到了李成在构图上的巧妙之处,他如何通过“取势”和“布景”,营造出开阔而又深邃的空间感。

评分评价一 拿到这本《中国美术史·大师原典系列 李成·寒鸦图、茂林远岫图》的时候,我其实是带着一种朝圣的心情。李成,作为五代至宋初山水画的巨匠,他的作品,尤其是《寒鸦图》和《茂林远岫图》,在中国美术史上有着举足轻重的地位。这本书单是收录了这两幅代表作,就足以让我期待不已。我翻开书页,首先映入眼帘的是那精美绝伦的印刷质量。纸张的质感温润,色彩的还原度极高,仿佛将原作的笔墨神韵一一呈现在眼前。每一笔、每一划,在高清的细节呈现下,都显得格外生动。我迫不及待地凑近细看《寒鸦图》,那疏朗的枝干,点缀其上的几只黑鸦,构图看似简单,却蕴含着无尽的意境。鸦的形态各异,有的昂首,有的低语,有的振翅欲飞,寥寥几笔,便勾勒出生命的气息。而背景的枯树,盘根错节,遒劲有力,与画面中的寒意相互辉映,营造出一种萧瑟而又宁静的氛围。我脑海中不禁浮现出当时李成创作时的情景,他是否也身处这般寒冬,感受着大自然的寂寥,然后将这份情感寄托于笔端?这种与古人精神对话的感觉,正是收藏这样一本经典画册最迷人的地方。

评分评价四 对于《中国美术史·大师原典系列 李成·寒鸦图、茂林远岫图》这本书,我最想强调的是其在艺术史研究上的重要意义。李成,在宋代山水画史上占据着不可撼动的地位,他不仅继承了前代的优秀传统,更在此基础上开辟了新的画风,对后世产生了深远的影响。本书能够将《寒鸦图》和《茂林远岫图》这两幅代表作集中呈现,并配以详实的考证和解读,对于研究李成乃至整个宋代山水画的发展脉络,都具有不可替代的价值。我尤其对书中关于李成画风演变的讨论非常感兴趣。作者通过对比这两幅画的风格差异,以及结合史料记载,深入剖析了李成在不同时期的艺术追求和表现手法。例如,《寒鸦图》中所展现的简洁、写意的风格,与《茂林远岫图》中更为工整、宏大的山水格局,形成了鲜明的对比,这恰恰反映了画家艺术生涯中不同阶段的探索与成熟。书中对这两幅画的真伪、流传过程的考证,也让我对作品的“来龙去脉”有了更清晰的认识,这种严谨的学术态度,是真正优秀的艺术史著作所必备的。

评分裁了几张腰封准备做成目录!

评分非常清晰,临摹很好用,便于收放

评分书很好 是正版 字迹清楚 纸质好,一直在京东买书,值得信赖。

评分印刷很精美,是一本值得收藏学习的好画册

评分好东西,中华文化博大精深的体现!

评分另建议出版社按此规格出一套中国书法作品,一定会大受欢迎(封面做得古色古香的更好)。

评分包装完好,送货速度快,一直在京东购买。

评分千百年来,这些杰作征服了无数观众,已成为华夏民族的美学基因、东方文明的背景符号!

评分很好的产品,印刷质量很好,物流也很快。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![造型基础训练方法丛书·素描静物结构训练法:结构训练法(2)(黄金典藏版) [Structure Training] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/10972071/92aa0bcd-712b-4563-8227-b0e54f49aa70.jpg)