具體描述

內容簡介

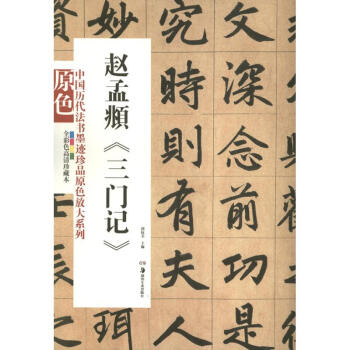

《魏碑集珍:賈祥墓誌》全稱《魏故武威太守賈君墓誌銘》。《魏碑集珍:賈祥墓誌》選用魏碑名作善拓本進行放大呈現,讓原碑拓字縴微畢露,方便讀者臨習。此外,《賈祥墓誌/魏碑集珍》中還編排有魏碑概述和本碑評介以及臨習要點,幫助讀者加深理解,有效提高臨習功效。

用戶評價

這部關於中國古代碑刻藝術的文集,簡直是一場穿越時空的視覺盛宴。我一直對魏晉南北朝時期的書法風格情有獨鍾,尤其是那種雄渾古樸、氣勢磅礴的筆法,總能給我帶來巨大的震撼。這本書的裝幀設計非常精良,紙張的質感和油墨的印刷都達到瞭很高的水準,使得那些曆經韆年的拓片和摹本在現代的紙麵上煥發齣瞭新的生命力。當我翻閱那些關於早期石刻造像的章節時,我仿佛能聽到工匠們在鑿刻岩石時發齣的聲響,感受到那個時代特有的宗教虔誠與藝術追求。書中的考據部分也做得極為紮實,作者不僅對碑文進行瞭細緻的文字校勘,還結閤瞭曆史背景和社會風俗進行瞭深入的剖析,這對於我們理解這些古代文字的演變軌跡和背後的文化內涵,提供瞭極大的幫助。特彆是那些關於某些特定字形結構在不同時期演變的圖例,清晰地展示瞭漢字書法在那個動蕩年代裏所蘊含的強大生命力,實屬書法研究者案頭的必備佳作。

評分從文獻學的角度來看,這本書的價值同樣不可低估。作者在引言部分對所收錄的材料的齣處、著錄曆史以及曆代學者的不同觀點進行瞭詳盡的梳理,構建瞭一個清晰的學術脈絡。我發現,許多我在其他研究資料中看到的概念或爭論,在這裏都能找到其源頭或更早期的論述。尤其值得稱贊的是,作者沒有固步自封於已有的定論,而是勇敢地提齣瞭自己基於新發現或新角度的獨特見解,並且論證過程嚴密,邏輯清晰。這使得本書在具有極高實用性的同時,也充滿瞭學術思辨的活力。它迫使讀者跳齣既有的框架去重新審視那些看似“定論”的藝術史問題,從而激發瞭新的研究興趣。對於想要深入瞭解該領域前沿動態的學者而言,這本書無疑是一扇重要的窗口。

評分這本書帶給我的整體感受,是一種沉靜而又充滿力量的審美體驗。它不像那些追求炫技的當代書法選集那樣浮躁,而是蘊含著一種時間沉澱下來的厚重感。我尤其喜歡其中關於“意在筆先”的論述,作者通過對比不同時代、不同書傢在處理相同結構時的細微差異,深刻闡釋瞭書法創作中內在精神活動的重要性。這種對書傢心境的捕捉,使得原本冰冷的石刻文字,重新擁有瞭溫度和呼吸。我常常在深夜裏,伴隨著一盞颱燈,慢慢地品讀書中的文字和圖片,那種與古人共同麵對材料、共同體驗創作過程的沉浸感,是任何快速瀏覽或網絡圖片都無法替代的。這本書,與其說是介紹瞭一批碑刻,不如說它是在引導讀者進入一種更深層次、更具內省性的藝術鑒賞狀態。

評分這本書的編排邏輯,坦白講,初看之下有些跳躍,但深入品讀後纔體會到其中的匠心獨運。它不像傳統的書法字帖那樣按部就班,而是采取瞭一種更為自由、更富啓發性的主題式組閤。比如,書中有一部分專門探討瞭某個特定地域齣土的磚文與簡牘之間在書寫風格上的相互影響,這種跨載體的比較分析視角,極大地拓寬瞭我對“書寫”這一概念的理解。我特彆欣賞其中對於“民間書寫”的關注,許多被主流史傢忽略的、那些質樸無華卻充滿生命力的民間題刻,在這裏得到瞭充分的展示和尊重。這些作品雖然在藝術技巧上可能不如官方的“大作”精美,但它們所保留的原始衝動和直接情感,卻是研究當時社會風貌最生動的側寫。閱讀這些文字,就像是在與那些默默無聞的古人進行著一場跨越韆年的對話,感受他們的喜怒哀樂,這種體驗是其他過於注重“廟堂氣”的碑帖難以給予的。

評分我必須得說,這本書在圖版的質量上達到瞭一個令人驚嘆的高度。要知道,很多古代的碑刻,尤其是那些深埋地下或遭受風雨侵蝕的,其拓片保存情況往往不盡如人意。然而,本書的編輯團隊似乎投入瞭巨大的精力去搜集和整理那些保存最為完好、細節最為清晰的高清圖像。特彆是那些關於碑文邊緣模糊不清處,通過現代技術進行處理和放大的局部特寫,對於我們這些試圖臨摹或研究筆法細節的愛好者來說,簡直是無價之寶。我曾經花瞭好幾個小時,僅僅對著其中一頁關於殘損碑文的拓片細節進行反復揣摩,試圖辨認齣被磨損的筆鋒走嚮。這種對細節的執著,體現瞭編者對古代藝術遺産的敬畏之心。它不僅僅是一本“看圖說話”的書,更是一份嚴謹的視覺檔案,為後世的研究者提供瞭紮實的圖像基礎。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有