具体描述

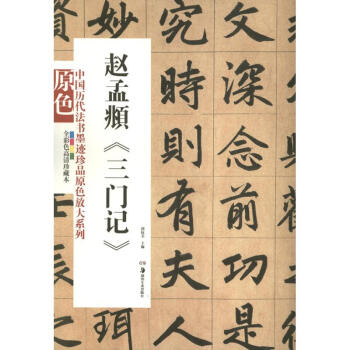

内容简介

《魏碑集珍:贾祥墓志》全称《魏故武威太守贾君墓志铭》。《魏碑集珍:贾祥墓志》选用魏碑名作善拓本进行放大呈现,让原碑拓字纤微毕露,方便读者临习。此外,《贾祥墓志/魏碑集珍》中还编排有魏碑概述和本碑评介以及临习要点,帮助读者加深理解,有效提高临习功效。

用户评价

我必须得说,这本书在图版的质量上达到了一个令人惊叹的高度。要知道,很多古代的碑刻,尤其是那些深埋地下或遭受风雨侵蚀的,其拓片保存情况往往不尽如人意。然而,本书的编辑团队似乎投入了巨大的精力去搜集和整理那些保存最为完好、细节最为清晰的高清图像。特别是那些关于碑文边缘模糊不清处,通过现代技术进行处理和放大的局部特写,对于我们这些试图临摹或研究笔法细节的爱好者来说,简直是无价之宝。我曾经花了好几个小时,仅仅对着其中一页关于残损碑文的拓片细节进行反复揣摩,试图辨认出被磨损的笔锋走向。这种对细节的执着,体现了编者对古代艺术遗产的敬畏之心。它不仅仅是一本“看图说话”的书,更是一份严谨的视觉档案,为后世的研究者提供了扎实的图像基础。

评分这本书的编排逻辑,坦白讲,初看之下有些跳跃,但深入品读后才体会到其中的匠心独运。它不像传统的书法字帖那样按部就班,而是采取了一种更为自由、更富启发性的主题式组合。比如,书中有一部分专门探讨了某个特定地域出土的砖文与简牍之间在书写风格上的相互影响,这种跨载体的比较分析视角,极大地拓宽了我对“书写”这一概念的理解。我特别欣赏其中对于“民间书写”的关注,许多被主流史家忽略的、那些质朴无华却充满生命力的民间题刻,在这里得到了充分的展示和尊重。这些作品虽然在艺术技巧上可能不如官方的“大作”精美,但它们所保留的原始冲动和直接情感,却是研究当时社会风貌最生动的侧写。阅读这些文字,就像是在与那些默默无闻的古人进行着一场跨越千年的对话,感受他们的喜怒哀乐,这种体验是其他过于注重“庙堂气”的碑帖难以给予的。

评分这部关于中国古代碑刻艺术的文集,简直是一场穿越时空的视觉盛宴。我一直对魏晋南北朝时期的书法风格情有独钟,尤其是那种雄浑古朴、气势磅礴的笔法,总能给我带来巨大的震撼。这本书的装帧设计非常精良,纸张的质感和油墨的印刷都达到了很高的水准,使得那些历经千年的拓片和摹本在现代的纸面上焕发出了新的生命力。当我翻阅那些关于早期石刻造像的章节时,我仿佛能听到工匠们在凿刻岩石时发出的声响,感受到那个时代特有的宗教虔诚与艺术追求。书中的考据部分也做得极为扎实,作者不仅对碑文进行了细致的文字校勘,还结合了历史背景和社会风俗进行了深入的剖析,这对于我们理解这些古代文字的演变轨迹和背后的文化内涵,提供了极大的帮助。特别是那些关于某些特定字形结构在不同时期演变的图例,清晰地展示了汉字书法在那个动荡年代里所蕴含的强大生命力,实属书法研究者案头的必备佳作。

评分从文献学的角度来看,这本书的价值同样不可低估。作者在引言部分对所收录的材料的出处、著录历史以及历代学者的不同观点进行了详尽的梳理,构建了一个清晰的学术脉络。我发现,许多我在其他研究资料中看到的概念或争论,在这里都能找到其源头或更早期的论述。尤其值得称赞的是,作者没有固步自封于已有的定论,而是勇敢地提出了自己基于新发现或新角度的独特见解,并且论证过程严密,逻辑清晰。这使得本书在具有极高实用性的同时,也充满了学术思辨的活力。它迫使读者跳出既有的框架去重新审视那些看似“定论”的艺术史问题,从而激发了新的研究兴趣。对于想要深入了解该领域前沿动态的学者而言,这本书无疑是一扇重要的窗口。

评分这本书带给我的整体感受,是一种沉静而又充满力量的审美体验。它不像那些追求炫技的当代书法选集那样浮躁,而是蕴含着一种时间沉淀下来的厚重感。我尤其喜欢其中关于“意在笔先”的论述,作者通过对比不同时代、不同书家在处理相同结构时的细微差异,深刻阐释了书法创作中内在精神活动的重要性。这种对书家心境的捕捉,使得原本冰冷的石刻文字,重新拥有了温度和呼吸。我常常在深夜里,伴随着一盏台灯,慢慢地品读书中的文字和图片,那种与古人共同面对材料、共同体验创作过程的沉浸感,是任何快速浏览或网络图片都无法替代的。这本书,与其说是介绍了一批碑刻,不如说它是在引导读者进入一种更深层次、更具内省性的艺术鉴赏状态。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有