具体描述

内容简介

《上海图书馆善本碑帖综录(套装全3册)》是一部以上海图书馆馆藏碑帖为物件的碑帖资讯着录工具书,全书从文物文献艺术诸种价值综合考虑,从新整理成果中,选录了三百种具有重要版本、鉴藏和艺术价值的善本碑帖,上自先秦,下迄明清,涵盖了碑刻和法帖(包括丛帖和单刻帖)两大门类。每种碑帖由提要、善本考据点、鉴藏资讯、历代题跋书影、题跋释文等部分组成;文字部分详细记录碑帖的原始资讯,书影部分纤毫毕现地展现书法艺术和版本及递藏资讯。《上海图书馆善本碑帖综录(套装全3册)》具有着录资讯全面、着录方式新颖、着录总量宏富三大特点。资讯全面,是指着录了包含版本资讯(注明版本鉴定依据及重要考据点)、递藏资讯(梳理遁藏关系和全部题签、题跋、观款)和题跋资讯(加以标点释文、加注按语或注释)在内的所有内容。着录方式新颖,是指《上海图书馆善本碑帖综录(套装全3册)》以文字与图像两种方式,详细呈现了所收碑帖的各种内容资讯,尤其善本考据点在这种方式下显示出特别的清晰效果,这堪称是文献着录类工具书的创新。着录总量宏富,是指所收善本碑帖总数达到三百种,这不仅超过了前人的同类着录,显示出上海图书馆馆藏碑帖之富有,更以此满足了读者多方面的使用需求。以上的这些工作,是前人想做,而只有在当下这个大好时代才能做到的。《上海图书馆善本碑帖综录(套装全3册)》是国内体例严谨、表述规范、资讯全面的善本碑帖专题着录性工具书,是国内首次全面聚焦整理公藏机构丰富的碑帖文献。为了推动各界对这一工作的重视,为使这一体量宏富的宝藏早日得到开掘使用,早在二〇一〇年,上海书画出版社与我馆就设计并启动了这一难度极高的工程。本项目的出版,是对历代金石碑帖着录传统的发扬,将有益于善本碑帖版本目录学的进一步发展,也将对今天全国同行的碑帖文献整理研究工作具有借鉴和促进意义。

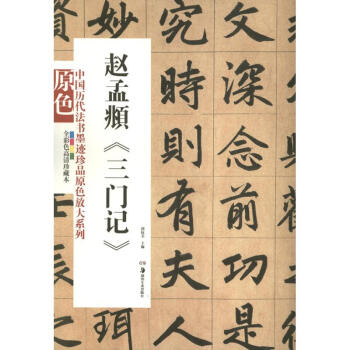

内页插图

目录

卷一 碑刻卷(秦汉魏晋南北朝)先秦

石鼓文(王楠藏本)

石鼓文(徐渭仁藏本)

石鼓文(顾大昌藏本)

石鼓文(姚广平藏本)

秦

琅琊台刻石(何瑗玉藏本)

琅琊台刻石(张曾畴藏本)

峰山刻石(昊湖帆藏本)

汉

群臣上寿刻石(陆玑藏本)

孟璇残碑(黄膺藏本)

三老讳字忌日刻石(达受跋本)

三老讳字忌日记(丁丙跋本)

开通褒斜道摩崖(周大烈藏本)

袁安碑(刘海天藏本)

太室西阙铭(王懿荣藏本)

开母庙石阙铭(李葆恂藏本)

开母庙石阙铭(味古斋藏本)

武氏祠画像题字(黄易监拓批校本)

延光残碑(阮元拓本)

沙南侯获碑(昊湖帆藏本)

沙南侯获碑(昊大激藏本)

石门颂(张荫椿跋本)

乙瑛碑(周大烈藏本)

乙瑛碑(汪鸣銮藏本)

李孟初碑(何绍基释文本)

李孟初碑(任杰藏本)

礼器碑并阴(陶沬藏本)

礼器碑并阴(莫棠藏本)

郑固碑(陈景陶藏本)

龟兹左将军刘平国摩崖(王懿荣藏本)

龟兹左将军刘平国摩崖(沈塘藏本)

封龙山颂(潘康保藏本)

孔宙碑(庄缙度藏本)

衡方碑(陈景陶藏本)

衡方碑(端方藏本)

衡方碑(昊云藏本)

衡方碑(何绍基藏本)

史晨前碑(孙多巘藏本)

史晨前后碑(徐乃昌藏本)

史晨前后碑(徐郁藏本)

史晨后碑(何绍基藏本)

西狭颂(沈佺藏本)

杨叔恭残碑(王文焘藏本)

孔彪碑(王仪郑跋本)

孔彪碑(毛怀藏本)

郁阁颂(王瑾藏本)

郁阁颂(吕并藏本)

武荣碑(刘喜海藏本)

武荣碑(沈树镛藏本)

武荣碑(刘鹗藏本)

杨淮表纪(朱拓本)

鲁峻碑(沈铭昌藏本)

鲁峻碑(翁方纲精校本)

鲁峻碑(谭泽阖跋本)

鲁峻碑(端方藏本)

……

卷二 碑刻卷(隋唐宋元)

卷三 法帖卷

前言/序言

二十世纪九十年代中期,上海图书馆全面开启了碑帖的整理工作,经过十年努力,在前人工作的基础上,公布了上海图书馆的碑帖基本馆藏情况,展示和出版了一批珍贵的善本和整理成果,引起学界和社会爱好者的巨大关注。从此,善本碑帖也成为上海图书馆引以为傲的馆藏特色之一,并为世人知晓。又十年过去,在馆内工作人员的努力之下,陆续又发现一大批善本碑帖,其数量之多、质量之好,出乎大家的想象,整个上海图书馆碑帖的馆藏情况,得到了进一步的认识。为能使上海图书馆的馆藏碑帖获得更多更清晰的认识,能让这一宝藏资源更为广泛地被社会关注和使用,我们费时多年,编撰了这本《上海图书馆善本碑帖综录》,以期以传统整理方法和现代的编辑技术条件相结合,严谨而真切地基本反映这批艺术宝藏的整体面貌,并能够为当代和未来的碑帖整理和研究做出基础性贡献。本书是一部以上海图书馆馆藏碑帖为物件的碑帖资讯着录工具书,全书从文物文献艺术诸种价值综合考虑,从最新的整理成果中,选录了三百种具有重要版本、鉴藏和艺术价值的善本碑帖,上自先秦,下迄明清,涵盖了碑刻和法帖(包括丛帖和单刻帖)两大门类。每种碑帖由提要、善本考据点、鉴藏资讯、历代题跋书影、题跋释文等部分组成;文字部分详细记录碑帖的原始资讯,书影部分纤毫毕现地展现书法艺术和版本及递藏资讯。本书具有着录资讯全面、着录方式新颖、着录总量宏富三大特点。资讯全面,是指着录了包含版本资讯(注明版本鉴定依据及重要考据点)、递藏资讯(梳理遁藏关系和全部题签、题跋、观款)和题跋资讯(加以标点释文、加注按语或注释)在内的所有内容。着录方式新颖,是指本书以文字与图像两种方式,详细呈现了所收碑帖的各种内容资讯,尤其善本考据点在这种方式下显示出特别的清晰效果,这堪称是文献着录类工具书的创新。着录总量宏富,是指所收善本碑帖总数达到三百种,这不仅超越了前人的同类着录,显示出上海图书馆馆藏碑帖之富有,更以此满足了读者多方面的使用需求。以上的这些工作,是前人想做,而只有在当下这个大好时代才能做到的。

本书是国内第一部体例严谨、表述规范、资讯全面的善本碑帖专题着录性工具书,是国内首次全面聚焦整理公藏机构丰富的碑帖文献。为了推动各界对这一工作的重视,为使这一体量宏富的宝藏早日得到开掘使用,早在二〇一〇年,上海书画出版社与我馆就设计并启动了这一难度极高的工程。本项目的出版,是对历代金石碑帖着录传统的发扬,将有益于善本碑帖版本目录学的进一步发展,也将对今天全国同行的碑帖文献整理研究工作具有借鉴和促进意义。

用户评价

说实话,我很少读这类关于中亚丝绸之路沿线民族音乐与乐器考证的专业书籍,但这本书彻底改变了我的看法。它的学术性毋庸置疑,每一章都像是一次田野调查的深度报告,配有详细的乐器结构图、音阶分析和历史渊源追溯。作者似乎跑遍了从敦煌到撒马尔罕的每一个角落,他不仅记录了乐器的物理形态,更重要的是,他努力去捕捉那些“失传”的演奏技法和音乐语境。我最感兴趣的是关于“箜篌”在不同地域流变的部分,作者通过对比不同时期出土的壁画残片和文献记载,构建了一个极具说服力的乐器谱系。这本书的行文非常严谨,但并不枯燥,因为每当介绍一种乐器时,作者都会引用一段对应的民间史诗或曲牌的片段,让读者在枯燥的考据中,依然能听到历史的回响。对于研究民族音乐学或者对古代贸易文化交融感兴趣的人来说,这简直是案头必备的百科全书。

评分我最近迷上了一本关于20世纪上海建筑风格的口述史。这本书的魅力在于它的“人情味”和“烟火气”。它没有宏大的叙事,而是通过采访了健在的老建筑师、前居民、甚至当年的营造工人的第一视角,记录下那些如今已不复存在或已被过度改造的石库门、新式里弄以及一些早期现代主义建筑背后的故事。比如,一位老太太回忆起解放前在法租界一栋公寓楼里与邻居们共享阁楼天台晾晒衣物的日常,那份邻里间的温情与局促空间中的智慧,比任何官方记录都要生动。书中还收录了大量的私人照片和手绘草图,有些照片是第一次公开面世,记录了建筑从图纸到落成的每一个瞬间。读完后,你再走在上海的街头,看那些老房子,眼神里就会多了一层理解和怜惜。这本书让我意识到,建筑不仅仅是钢筋水泥,更是承载了一代人集体记忆的容器。

评分最近一口气读完了这套关于晚清地方官僚集团权力运作的社会学分析。这本书的切入点非常独特,它避开了传统史学关注的中央政权更迭,而是聚焦于湘军、淮军系统内部的派系斗争、士绅阶层的资源动员,以及中央与地方在税收、军饷分配上的博弈。作者采用了社会网络分析的方法,将复杂的历史人物关系图谱化,使得原本纠缠不清的政治联盟和利益输送变得清晰可见。我特别欣赏作者对于“道德资本”和“人情债务”在官场中如何转化为实际权力的论述,这对于理解中国传统政治的“潜规则”具有极强的解释力。书中案例扎实,引用的奏折、信札都非常具有冲击力,让人真切感受到那个风雨飘摇的时代里,每一个决策背后的巨大压力和权衡。读罢,我对清末政治生态的理解上升到了一个全新的、更具操作性的层面,不再是扁平化的英雄或奸臣叙事。

评分最近翻阅了一本硬核的中国古代哲学思想流变研究,老实说,一开始有点被厚度吓到,但一旦进入状态,那种智力上的挑战和满足感是无与伦比的。这本书聚焦于魏晋玄学兴起前后,儒、道、释三家思想如何在社会动荡中相互渗透、彼此影响的过程。作者的论证逻辑缜密得像一张密不透风的网,他不会轻易下结论,而是层层剥茧地分析文献,对一些经典概念如“名教与自然”、“有”与“无”的理解进行颠覆性的重构。最让我拍案叫绝的是,他引入了西方现象学的一些分析工具来解读《庄子》的文本,使得那些古奥的段落焕发出新的生命力。虽然阅读过程中需要频繁查阅注释和原文,但每一次厘清一个复杂的思辨脉络,都像攻克了一个学术堡垒,让人心潮澎湃。这本书对于想深入理解中国知识分子精神内核的读者来说,绝对是不可多得的宝藏,它强迫你不仅要“看懂”,更要“思辨”。

评分天呐,最近沉迷在阅读一本关于宋代文人雅集与生活美学的著作中,简直是打开了新世界的大门。这本书不是那种枯燥的史料堆砌,而是通过描绘宋代士大夫们在园林中品茗、插花、鉴赏古董的场景,将彼时的生活气息活灵活现地呈现在眼前。作者的文字功力极深,对于细节的捕捉异常敏锐,比如如何用恰到好处的笔墨勾勒出雨后初晴时,竹林中光影斑驳的质感,或者描述一场雅集宴席上,几道时令菜肴的精致摆盘和微妙的香气。我尤其喜欢其中关于“香学”的章节,详细阐述了宋人如何调香、品香,那份对“无用之用”的追求,让人深深感受到那个时代特有的从容与雅致。读完后,我仿佛穿越回了那个士气高昂、审美独树一帜的时代,开始反思我们当代生活中缺失的那些慢下来的仪式感。这本书的插图也极为考究,很多都是根据出土文物或传世画作复原的,色彩典雅,装帧设计也充满了古典韵味,拿在手里把玩都觉得是一种享受。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有