具体描述

内容简介

《再谈人性的善与恶》是在2013年由辽宁人民出版社出版的《谈人性的善与恶》一书的基础上作进一步的探究和论证。笔者对原著的第一篇作了必要的调整,充实了现今著名学者对人性善恶论辨和作者的见解。而对原著的第二、三篇则作了较大篇幅的修改和补充,并在第三篇中,重点阐述了人的自然性和社会性以及人的先天性和后天性两者的关联和区别,以使人们更好地理解和认识人的善、恶本性。最后还新增了第四篇“扬善抑恶”。

用户评价

这本书的结构安排堪称精妙,它并非简单的线性叙事,而更像是一个螺旋上升的知识迷宫,每深入一层,都能发现新的视角和更广阔的视野。作者似乎非常擅长设置“认知陷阱”,一开始看似简单的论点,在后续章节中会不断被新的信息所修正和深化,这种层层递进的处理方式,极大地调动了读者的求知欲和探索精神。我尤其喜欢作者在不同文化背景下对同一议题的交叉对比分析,这种跨文化的视野极大地拓宽了我们对“人性”这一概念的理解范围,避免了西方中心主义的局限性。阅读过程中,我时常需要回顾前面的章节,以便更好地理解当前正在讨论的复杂理论,这种需要主动回顾和思考的阅读体验,是许多快餐式读物所不具备的,也正是我认为它极具价值的原因。它强迫你慢下来,去咀嚼那些文字背后的深意。

评分我个人认为,这本书最大的魅力在于它对现实世界中的道德困境进行了极其坦诚和不回避的描摹。它没有试图提供一套简单的“好人”或“坏人”的标准答案,相反,它更专注于探讨那些促使个体在特定情境下做出非预期选择的内在张力。书中那些生动的小故事,虽然是虚构的,却精准地捕捉到了人性的幽微之处——那种理性与情感、利己与利他之间永无休止的拉锯战。每次读到关于“环境决定论”和“自由意志”的讨论部分,我都会陷入沉思,思考自己在过去某些关键时刻的决定究竟源于何种驱动力。这本书更像是一面镜子,它照见的不仅是社会现象,更是我们每个人内心深处那些不愿被直视的阴影和光芒。它不会让你读得“舒服”,但一定会让你读得“有价值”,因为它促使你直面人性的复杂性,而不是用简单的二元对立去粉饰太平。

评分这本书的论述逻辑严密得像一座精密的仪器,每一个论点都有坚实的论据支撑,很少有那种空泛的口号式陈述。作者的严谨态度在引用和参考文献的管理上体现得淋漓尽致,显示出长期的、扎实的学术积累。我发现,书中对一些社会实验的描述非常详尽,连实验环境的设定、参与者的招募标准都交代得一清二楚,这使得读者能够清晰地追踪作者的推理路径,而不是盲目地接受结论。这种透明度极大地增强了文本的可信度。更难得的是,作者在保持学术严谨性的同时,并没有让文字变得干涩难懂,他找到了一个绝佳的平衡点,让科学的严谨和人文的关怀完美地融合在一起。读完这本书,我感觉自己不仅在知识层面有所收获,更在思维方式上接受了一次系统的训练,学会了如何更批判性地看待那些被轻易接受的“常识”。

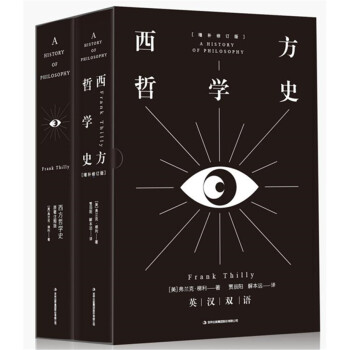

评分这本书的封面设计实在让人眼前一亮,那种沉稳中带着一丝探究的色调,恰到好处地抓住了人们对“人”这个永恒主题的好奇心。我拿到书的时候,首先就被这种视觉上的冲击力所吸引,感觉这不是一本枯燥的理论探讨,而更像是一场深入心灵的对话。作者在排版和字体选择上也颇下功夫,阅读起来非常舒适,即使是面对一些深层次的哲学思辨,也不会让人感到文字的堆砌和压抑。尤其是那些章节的划分,逻辑性极强,仿佛在引导读者一步步揭开迷雾,探索那些我们习以为常却又常常忽略的社会现象背后的驱动力。阅读过程中,我几次停下来,合上书本,望着窗外的人群,脑海里不断重演着书中所描绘的那些场景,那种强烈的代入感,让原本抽象的议题变得触手可及。这本书的引人入胜之处,并不仅仅在于其内容的深度,更在于它提供了一种观察世界的全新透镜,让人忍不住想去验证和思考现实生活中每一个微小的互动。

评分这本书的语言风格极其老练而富有层次感,读起来有一种酣畅淋漓的快感。它不像某些学术著作那样故作高深,而是用一种非常贴近生活的叙事方式,将复杂的社会心理学模型巧妙地融入到日常的案例分析之中。我特别欣赏作者在处理那些灰色地带时的那种审慎和克制,没有轻易地下任何绝对化的论断,而是始终保持着一种开放性的讨论空间,这使得整本书的讨论显得格外有说服力。比如,书中对“群体效应”的剖析,引用了大量的历史事件作为佐证,那些细节的描摹极其到位,让我仿佛亲身经历了那些历史时刻的抉择与挣扎。作者的笔触细腻得如同雕刻家手中的刻刀,对人类行为动机的刻画入木三分,总能在不经意间点破一些我们自己都未曾察觉的心思。这本书带来的不仅仅是知识的增长,更像是一次对自我认知边界的拓展,让人在合卷之后,对人际交往中的那些微妙博弈有了更深刻的理解。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![列斐伏尔“空间生产”的理论形态研究 [Study on the Thecretical Forms of Henri Lefebvre's"The Production of Space"] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/12359621/5b15f254N4a53cdfb.jpg)

![青年马克思政治哲学思想研究 [National Achievements Library of Philosophy and Social Sciences] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/12367231/5b2cc09fNbff2db2e.jpg)