具体描述

用户评价

从收藏的角度来看,这也是一本值得珍视的出版物。商务印书馆的出品,本身就代表着一种文化品味和对学术的尊重。书皮的材质手感温润,装帧设计简洁大方,即便是作为案头的点缀,也透着一股低调的内涵。我喜欢把它放在我的书桌一角,它不像那些花哨的电子设备那样需要充电,永远保持着最佳的工作状态。更重要的是,它承载着一种知识的厚重感。每一次翻动它的书页,都能感受到一代代语言学家对汉语规范化所付出的心血。它不是冰冷的数据集合,而是一本充满人文关怀的语言宝库。对于任何一位珍视传统、追求精准表达的人士而言,拥有这样一本权威而实用的“袖珍”帮手,无疑是一种安心和骄傲。

评分这本工具书的出现,简直是为我这种常年与文字打交道的人雪中送炭。我记得有一次正在赶一篇重要的稿件,突然遇到一个生僻词,查了几个网络词典都解释得不够透彻,正感到焦头烂额之际,翻开了这本《袖珍现代汉语词典》。它的版式设计非常精巧,虽然小巧,但字体清晰锐利,一点也不费力。最让我惊喜的是,它对词义的阐释极其精准到位,不仅给出了最核心的释义,还穿插了多个经典例句,这些例句往往能瞬间点亮我对这个词在不同语境下用法的理解。比起那些厚重的大词典,它最大的优势在于便携性,无论我是在图书馆查阅古籍,还是在咖啡馆构思新的故事,它都能轻松塞进我的随身小包里,需要时随时都能拿出来“救急”。这种即时的、可靠的语言支持,极大地提升了我工作和学习的效率和准确性。那种确定感,是任何电子设备都无法完全替代的,毕竟,纸质的触感和油墨的清香,才是与知识建立连接最踏实的仪式感。

评分这本书的细节处理能力,真的值得点赞。我注意到它在收录一些多音字或形近字时的编排逻辑,非常清晰。比如,对于那些读音会随词义变化而改变的字,它不是简单地罗列所有读音,而是巧妙地将带不同读音的词语归类排列,让使用者一目了然。这极大地避免了我们在快速查阅时产生的混淆。此外,它的收词量在如此小巧的体积下,依然保持了惊人的广度和深度,覆盖了从基础常用语到部分专业领域的基础词汇。这对于我们跨学科学习者来说,简直是福音。我可以自信地拿起任何一本不同学科的入门书籍,知道手里这本“小家伙”能为我提供最基础、最可靠的词汇支撑,确保我在阅读理解上不会因为生词障碍而停滞不前。

评分说句实话,我最初购买它,是冲着它的“袖珍”二字,希望能有一个不占地方的随身字典。然而,用了一段时间后,我发现它的价值远超“便携”二字所能概括的范畴。它像是一位沉默寡言、知识渊博的私人导师。我曾尝试过用手机APP查词,但那种频繁弹出的广告、动辄需要联网的延迟,以及算法推送带来的“信息茧房”效应,都让我感到烦躁。相比之下,这本小小的工具书,给予的是一种纯粹的、专注的阅读体验。当你需要一个词的准确发音时,那清清楚楚的音标,搭配科学的拼写,让你不再需要依赖那些可能带有口音的电子合成音。每一次查阅,都是一次对知识的沉浸式探索,让你能够完全沉浸在词汇构建的世界里,不去理会外界的喧嚣和干扰。

评分我得说,对于我们这些对语言的细微差别有近乎苛刻要求的学习者来说,这本书简直是一把解剖语言的利器。我尤其欣赏它在收录近现代新词和一些带有时代烙印的特定表达上的速度和审慎。很多网络热词一旦收录,它都会给出非常客观的界定,不滥用,不贬低,只是清晰地呈现其当前的使用状态和语体色彩。比如,我对某个新生的动词短语感到困惑时,翻开它,马上就能看到一个简洁的“新”字标注,接着是权威的定义,甚至会附带一句提示:“此类用法多见于社交媒体讨论,正式场合慎用。”这种细致入微的“语用提示”,远比单纯的词义解释更有价值,它教会我的不只是“是什么”,更是“怎么用才合适”。这对我准备各种级别的语言能力考试至关重要,因为它考察的往往是语境的把握和语体的得体性。它的权威性和严谨性,毋庸置疑地体现了商务印书馆一贯的高水准。

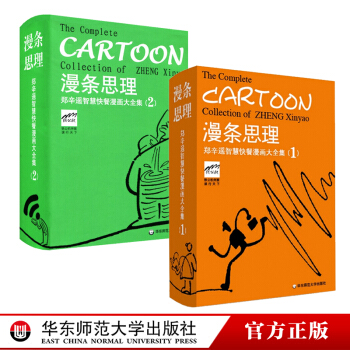

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有