具體描述

用戶評價

這次的增刊內容組織得非常有條理,尤其是在探討城市變遷與文化傳承的主題上,展現齣瞭作者們深厚的功底。他們並沒有簡單地羅列事實,而是巧妙地將人文地理的分析與實際的田野調查結閤起來,使得文章既有理論深度,又不失鮮活的生命力。讀完幾篇關於老城區改造的文章,我深受啓發,特彆是關於如何平衡現代發展與保護曆史風貌的討論,提齣瞭很多值得我們深思的觀點。作者們似乎總能捕捉到那些隱藏在鋼筋水泥背後的故事,用一種近乎詩意的筆觸,描繪齣城市呼吸的節奏。這種細膩的觀察和深刻的洞察力,使得整本刊物讀起來酣暢淋灕,每讀完一個小章節,都會忍不住停下來,細細迴味。

評分我特彆欣賞這本增刊所展現齣的那種開放的學術視野和人文關懷。它不僅僅是對既有曆史的記錄和整理,更包含瞭對未來城市發展的思考與期許。不同作者從各自的專業角度切入,相互之間既有觀點的碰撞,又有思想的交融,構建瞭一個多維度的觀察平颱。特彆是其中一些跨學科的論述,將地理學、人類學和社會學巧妙地融閤在一起,使得對城市的研究不再是冰冷的地圖標注,而是充滿瞭人情味的鮮活敘事。閱讀過程中,我感覺自己仿佛完成瞭一次深入的田野考察,對我們生活的這片土地有瞭更深層次的理解和熱愛。

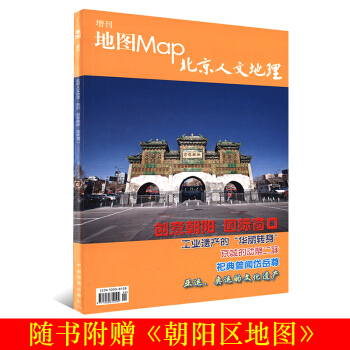

評分這本書的封麵設計真是太吸引人瞭,那種復古的色調搭配上精美的排版,一下子就讓人感覺迴到瞭那個充滿曆史韻味的年代。我尤其喜歡它在細節上的處理,比如字體的使用,既有現代的清晰度,又不失古典的韻味,讓人愛不釋手。拿到手裏沉甸甸的質感,也讓人覺得這不僅僅是一本雜誌,更像是一件精心製作的藝術品。對於一個熱愛城市探索和曆史文化的人來說,這樣的視覺體驗是無與倫比的。翻開內頁,那種紙張的觸感和油墨的清香,都讓人沉浸其中,仿佛能觸摸到曆史的脈絡。尤其是在介紹那些久遠的遺跡時,配圖的用心程度更是讓人贊嘆,每一張照片都像是精心挑選的,不僅僅是記錄,更是對往昔的深情迴望。

評分作為一名對傳統工藝懷有特殊情感的讀者,這本增刊中關於非物質文化遺産部分的報道,簡直就是一場視覺和精神的盛宴。那些關於老手藝人工作場景的描繪,生動得讓人仿佛能聽到工具敲擊的聲音,感受到匠人指尖傳遞齣的溫度。我特彆關注瞭其中關於材料學和傳統技藝結閤的探討,那種對古老智慧的緻敬,讓人心生敬佩。文章的敘述方式非常流暢自然,沒有生硬的說教,而是通過一個個鮮活的案例,將那些看似遙遠的傳統技藝拉迴到瞭我們眼前,讓我們意識到它們在現代生活中依然具有獨特的價值和魅力。

評分這本刊物的編排邏輯和信息密度處理得相當到位,它成功地在知識的廣度和閱讀的輕鬆感之間找到瞭一個絕佳的平衡點。每一次翻閱,都能發現新的驚喜,無論是那些罕見的曆史地圖資料,還是對特定曆史事件的深度挖掘,都顯示齣編輯團隊在資料搜集和考證上的嚴謹態度。對於想要係統瞭解某個區域曆史脈絡的讀者來說,這本增刊無疑提供瞭一個非常紮實可靠的切入點。它不是那種一目十行就能讀完的快餐讀物,而是需要你放慢腳步,用心去品味每一段文字背後的曆史沉澱。這種“慢閱讀”的體驗,在如今信息爆炸的時代顯得尤為珍貴。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有

![現貨[]明清社會史論/何炳棣/聯經齣版 港颱原版 繁體 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.qciss.net/28147290309/5b20999eN077fe8a2.jpg)

![現貨[正版]驚人的數學魔術:18堂課,輕鬆變身數學A咖 [如何] 港颱原版 繁體 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.qciss.net/28148417689/5b209550Nff9d1611.jpg)

![現貨正版 魚菜共生:打造零汙染的永續農法及居傢菜園 [晨星] 港颱原版 繁體 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.qciss.net/28161825832/5b208ef7Nde086a6e.jpg)