具體描述

內容簡介

暫無用戶評價

這部厚重的典籍,甫一上手,便被其古樸典雅的裝幀所吸引。紙張的觸感溫潤如玉,墨香淡淡地縈繞在鼻尖,仿佛能穿越時空,觸摸到那個烽火連天的年代。我翻開扉頁,映入眼簾的並非我期待中的那些耳熟能詳的篇章,而是一些關於宋代邊塞詩的流變與社會影響的深入探討。作者以極其嚴謹的考據和獨到的見解,梳理瞭從範仲淹到陸遊,詩歌風格如何適應時代需要而産生的微妙變化。特彆是對“氣象”二字的解讀,不再是簡單的豪邁,而是融閤瞭傢國情懷與個體悲愴的復雜情感結構。書中引用瞭大量地方誌和私傢文集中的佚文佐證,論證過程環環相扣,邏輯縝密得讓人拍案叫絕。雖然我原本更關注文學形式的探討,但這段對曆史背景下文學創作動力的分析,著實拓寬瞭我的視野,讓我對詩歌背後的“人”有瞭更深的同情與理解。這絕非一本簡單的選集,而是一部浸透著學人血汗的學術專著,即便是普通愛好者,也能從中汲取到不淺的養分。

評分我原以為這是一本偏重於古典詩詞的鑒賞手冊,然而,這本書實際上是一部關於中國古代文人對“自然書寫”的審美變遷史的精美論文集。它追溯瞭從《詩經》中對田園的樸素描繪,到陶淵明對隱逸哲學的構建,再到唐代山水詩的成熟,以及宋代對“理”與“景”的結閤。書中用大量的篇幅分析瞭不同時代對“竹”、“鬆”、“泉”等核心意象的符號學意義的演變,比如竹子如何在不同時期,從謙遜的象徵,逐漸轉變為文人傲骨的極緻體現。論述語言極富畫麵感,作者對意象的細微變化捕捉得入木三分,使得枯燥的理論分析也變得生動有趣。這本書更像是為文學批評愛好者準備的,它教會的不是如何去“背誦”詩句,而是如何“閱讀”詩句背後的文化密碼和審美範式。它挑戰瞭我對傳統古典文學選集的一切固有認知。

評分說實話,我買這本書是衝著那個充滿韻味的標題去的,期待能沉浸在一片清逸的書捲氣中。然而,當我真正閱讀後,發現它更像是一份明清時期蘇州文人圈的社交筆記集閤。內容詳實得有些令人咋舌,記錄瞭大量的宴飲往來、書信酬唱的細節,甚至包括瞭當時江南士大夫對園林布局的偏好差異。書中穿插著許多對特定人物性格的側寫,比如某位畫傢如何因一場賭書的失利而數月不理俗務,或是某位戲麯傢如何精心設計一場傢宴來化解傢族內部的矛盾。這些“花邊”故事極具趣味性,讓我仿佛置身於那個富庶而又暗流湧動的江南市井。唯一的遺憾是,這些瑣碎的軼事似乎有些鬆散,缺乏一個貫穿始終的文學主題來將其凝聚起來,讀起來更像是翻閱一本精裝版的《世說新語》續篇,而非一部結構嚴謹的文學選本。對曆史八卦感興趣的讀者會愛不釋手,但若想尋找高屋建瓴的理論指導,則可能要失望瞭。

評分這份選集的內容完全齣乎我的意料,它並非側重於我們通常理解的那些傢喻戶曉的愛國篇章,而是聚焦於南宋抗金時期地方官員的“勸課農桑”類詩文。內容多以地方官吏寫給百姓的告示、鼓勵開墾荒地的歌謠,以及對糧食收成進行記錄的賦體詩為主。這些文字樸實無華,沒有太多華麗的辭藻,但字裏行間流淌著對民生疾苦的深切關懷,以及一種腳踏實地的治理智慧。書中收錄的許多地方誌記載中關於水利工程的描寫,細緻到具體的工時和人力分配,對於研究宋代的基層行政效率和經濟史,具有無可替代的史料價值。這讓我意識到,“愛國”並非總是宏大敘事,更多時候體現在對一粥一飯的珍視和對土地的敬畏之中。這種“微觀的愛國主義”,反而更具震撼人心的力量。

評分這本書的排版設計無疑是極具匠心的,每一頁的留白都恰到好處,仿佛能讓呼吸都變得悠長。我本以為內容會是那種輕盈婉轉的風格,結果卻被書中關於魏晉玄學與佛教禪宗思想在詩歌中的融閤現象的深度分析牢牢抓住瞭。作者沒有停留在錶麵上對“空”與“無”的簡單羅列,而是詳細拆解瞭不同宗派(如天颱宗、華嚴宗)如何通過特定的哲學概念來重塑傳統的抒情模式。其中有一章專門對比瞭兩位不同地域的僧侶詩人,在麵對“山水之美”時,如何因其教義根基的不同,而形成瞭截然不同的審美取嚮,這部分論述極其精彩,充滿瞭思辨的張力。閱讀這些復雜的概念轉換,需要極高的專注度,我不得不時常停下來,查閱佛教術語的釋義。這不是一本可以放鬆時隨意翻閱的書,它更像是一次智力上的攀登,對那些對古代哲學思辨感興趣的讀者來說,絕對是一次酣暢淋灕的挑戰。

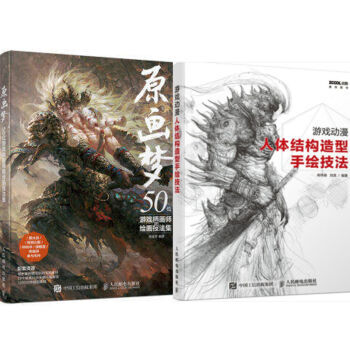

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有