具体描述

用户评价

关于《国语》的部分,我必须给予高度赞扬。相较于《史记》的宏大叙事,《国语》更像是古代贵族政治生活的“实录”,充满了生动的对话和具体的事件。很多读者可能觉得《国语》不如其他经典那么出名,但恰恰是这本书,展现了周代到春秋时期政治伦理的细节和变迁。这本书的选编者在处理这些繁复的辩词和典故时,展现了极高的学术功底,他们没有让那些复杂的“国语”淹没读者,而是通过清晰的脉络梳理,让我们清晰地看到不同诸侯国在重大决策时的权衡与博弈。读完这部分,我对古代外交辞令、君臣之道有了更立体、更具象的理解,它让我明白了“言辞”本身就是一种力量,一种可以扭转乾坤的强大力量。这种侧重于“言说艺术”和“政治智慧”的经典收录,极大地丰富了整部经典合集的层次感。

评分总而言之,这套书给我带来的最大感受是“结构之美”。它不仅仅是一堆经典文字的堆砌,而是一套经过深思熟虑的知识体系构建。从立国安邦的《四书五经》,到纵横捭阖的《史记》与《资治通鉴》,再到兵家韬略与言辞艺术的《孙子兵法》和《国语》,构成了一个从哲学思想、历史经验到实践策略的完整闭环。对于我们这些“新时代的学问人”来说,它提供了一个稳固的文化底座,让我们在快速变化的世界中,能够锚定住中华文明的核心精神。我甚至觉得,这本书的价值已经超越了单纯的阅读层面,它更像是一种文化身份的确认和精神层面的滋养。它让我明白,真正的国学并非尘封的古董,而是历久弥新的智慧源泉,值得我们反复咀嚼,终身受益。

评分说实话,我一开始对这种“精粹合集”类型的书是持保留态度的,总觉得要不就是流于表面,要不就是为了凑数而勉强拼凑。但读完这套书里关于“四书五经”的部分,我的看法彻底改观了。它绝不是简单的摘抄,而是真正做到了“以小见大”。比如对《论语》的选取,它没有偏重于那些广为流传的片言只语,而是精选了那些最能体现儒家核心价值的段落进行深入阐释。在解读《孟子》时,那种“浩然之气”的阐发,读起来让人热血沸腾,深切体会到古代士人的气节与担当。我特别喜欢它在解释“礼”和“义”的时候,联系了古代的社会结构,让抽象的道德规范变得具体可感。这种深度的挖掘和精妙的阐释,使得原本高高在上的经典变得可亲可近。它不是在“教”你读经,而是在“引”你入道,让你在阅读的过程中,自然而然地与古人的精神世界产生共鸣,这种体验是其他任何工具书都无法比拟的。

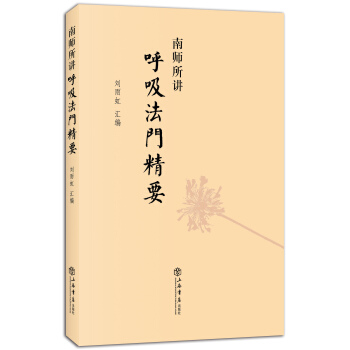

评分这本《任选中华国学经典精粹》的书,我拿到手的时候,那种沉甸甸的感觉就让人心生敬畏。我一直对古代的智慧充满好奇,但苦于原文晦涩难懂,总是在入门阶段就望而却步。这本书的选篇眼光非常独到,它没有一股脑地把所有经典堆砌起来,而是经过了精心的挑选和编排。特别是它对《史记》和《资治通鉴》的处理,简直是为现代读者量身定做的。作者显然是花了大力气去做导读和注释的,那些复杂的历史背景和人物关系,被梳理得井井有条,读起来仿佛有一位博学的老师在旁边耐心讲解,而不是冷冰冰的文字堆砌。我尤其欣赏它在保持原汁原味的基础上进行的“现代化转译”,让你在理解古人思想精髓的同时,又能清晰地感受到这些智慧在当今社会依然具有强大的生命力。这本书的装帧也很有古韵,拿在手里,仿佛就能感受到千年时光的沉淀,让人忍不住想静下心来,慢慢品味。对于想要系统了解中国传统文化根基,但又怕被浩如烟海的古籍淹没的初学者来说,这简直是最佳的敲门砖。

评分这本书在军事与权谋思想的呈现上,达到了一个令人惊叹的高度。当我翻到《孙子兵法与三十六计》那一部分时,那种运筹帷幄的快感几乎要穿透纸面。不同于市面上很多只罗列计谋的书籍,《任选中华国学经典精粹》的编者巧妙地将兵法思想与权谋策略放在一起讨论,既有宏观的战略部署,又有微观的制胜之道。对“三十六计”的解析,不是生硬地套用现代案例,而是通过对历史情境的细致还原,让你体会到计谋的精妙之处在于其“势”的运用。阅读过程中,我反复停下来思考,如何将这些古老的智慧应用于现代的商业竞争或人际交往中。这种实用性和思想深度兼具的特质,使得这本书不仅仅是一部历史文献的集合,更是一本活生生的“生存哲学指南”。它教你的不是如何去斗争,而是如何理解竞争的本质和局势的演变,这才是真正的国学魅力所在。

评分商家很耐心服务很好可以买来看看!发错了后来马上补发了,发错了,后来马上补发了,值得信赖的一个商家!

评分价廉物美,快递很快。

评分书挺不错,就是有股难闻的味道,闻着挺别扭的,不过也还好。物流也挺快,感觉挺不错。

评分还不错,孩子喜欢,爱看这种题材的书,满意

评分非常满意,物美价廉,下次再买

评分非常好的卖家!商品好!发货快!客服回答专业、快速!不愧是模范网店!好样的!继续保持!祝店家生意兴隆!大家快点来购买啦!

评分挺好的,就是太小啦!

评分质量不错,到货快,很满意~好评~!!

评分国之精典,让我们荡起双桨驶向国学的海洋,开起智慧之门!棒棒哒!谢谢你们!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有