具体描述

内容简介

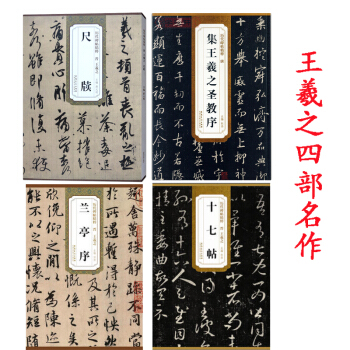

历代遗存的书法经典数不胜数。尤其是在纸张出现之前,文字铸刻在金石之上,以拓片流传,化身千百,存在诸多版本。遴选尤为关键。首先是书家的选择,应先找到适合自身的经典范本。概而言之,一要左顾右盼,碑帖就如同人体细胞,天生就有一种血缘关系,找准彼此的相关性;二要瞻前顾后,碑帖临摹细化到具体步骤,看起来随意杂取的碑帖,实有先后之分,如何切入和转换,让碑帖与个人的思维之间建立起良性互动。其次是出版选择,把好的版本的碑帖呈现给书家,引导书家去认识和了解各种经典。安徽美术出版社基于这两点,出版了经典碑帖系列。通过整理,成为一个有机整体,提示内在的关联性。与此同时,针对每一种碑帖,配备翔实的技法解析,就具体字例进行归类,给予学书者以丰富、可靠的启示。

内页插图

前言/序言

书法强调“取法乎上”,故而历代书家追慕和取法的对象,自然是书法史中那些灿若星辰的经典。临摹经典之前要解读经典,解读经典之初先要整理经典,做到有点有面,在充分吸收其中菁华的基础上,创造经典。临摹的目的不仅仅是为了临摹,而是为过渡到个人书写做好铺垫。通过对经典的整理,确立临摹的系统性。临摹切忌三天打鱼、两天晒网,或东一榔头、西一棒子,必须细致化到具体碑帖,才有可行性。碑帖选择是相互的,书家选碑帖,碑帖也选书家。很多人遇到某种碑帖,就像遇到久违的老朋友,甚至感觉碑帖是为自己而生。所以,选碑帖犹如选朋友,一定要能够产生交流和共鸣。选碑帖亦如选衣服,一定要合身得体。同样的衣服,穿在不同的人身上,感觉不同,有的让人凸显气质,有的让人觉得别扭。碑帖与书家之间也存在一种互动性和适应性,不必因为他人喜好而影响自己的判断。一种碑帖总是写不上手,有两种可能:一是风格不适合自己,二是难度太大,暂时不适合自己。反过来说,一本碑帖太容易上手也未必就好,很容易变俗。但凡取法经典,高山仰止,总要有一定的难度。对照经典,乃知个人落差,不断缩小差距,就意味着书家的进步。

在临摹的系统性构建过程中,对比无疑是获取第一手信息的主要方法之一。通过比较,掌握碑帖在书体、风格、形制、审美等诸多方面所存在的不同特点,加深印象。同时,真草篆隶行虽是五种不同书体,但字形变异只是一种外在区别,临摹过程中更重要的是依据书体渐变的轨迹,寻找内在的、共通的审美价值。傅山说:“楷书不知篆隶之变,任写到妙境,终是俗格。”这就说明,学楷书、行书乃至草书,突破口其实在于篆隶,此即是对于相关性的关注。只有通过反复揣摩,才能不被表象所蒙蔽,在多本碑帖之间找到某种关联性,从而将看似不相关的碑帖结合起来,萌生新的思路。在临摹过程中,探索一种碑帖奥秘的法门很可能是另一本碑帖。随意地临摹,只会事倍功半,甚至一事无成。从具体碑帖到整个书法史的梳理,都非常必要。从微观到宏观,由宏观至微观,如此反复,不断地比较和积累,“聚沙成塔,集腋成裘”,久而久之,就有了临摹的系统性。在这一系统当中,涵盖多层次的要求:书体的先后选择,不同书体之间的转换,同一书家不同时期作品的比较,碑帖之间的差异等。由此而言,书家必须处理好博取和专攻的关系,进而由临摹的系统性提升至风格构建的系统性。

当然,对于经典的解读不可能一蹴而就,需要逐步深入,循序渐进,心静方成。临帖之初需要读帖,读帖则先要选帖、藏帖。有些阅读是与临摹同步的,有些则是在临摹之外的时间完成,两者结合互补,往往会有一些新的发现。面对历代经典范本,后世书家可能会面临这样一个问题,很多探索方向已为前人所踏遍,后人能够演绎的空间愈来愈小。这是需要直面的现实困境。问题的解决还是要回到问题本身。要想突破,关键取决于书家的修养和功力积累,以及理解思路和理解角度的个性化,避免从俗和随大流。对于经典碑帖的理解往往与钻研的深度成正比,知之愈少,愈觉得简单,只能得到皮相,或者先人为主的成见,也可能导致程式化的判断。哈耶克说:“一种文明停滞不前,并不是因为进一步发展的可能性被试尽,而是因为人们根据其现有的知识,成功地扼杀了促使新知识出现的机会。”有鉴于此,一是要回到经典本身,经典之所以为经典,就在于其独特性甚至唯一性。二是要具备个人化视角。在书法研习的领域,没有放之四海皆准的真理,只有切实真诚的个人体悟。书法要的就是一些个人心得,重视的就是一些独到经验,因为书法是一种非常内化的文化形式,所以才会一再强调碑帖选择要从个人的感受出发,回到内心,有真实的感受,那么带给书家的启示必定是真实的,真实才能有效。在这当中,有一条很重要的律令:“熟悉的陌生化,陌生的熟悉化。”

用户评价

作为一名书法教育工作者,我经常需要为学生寻找能够兼顾“法度”与“性情”的范本。市面上宣扬的“创新篆书”很多,但往往华而不实,一味追求奇崛,反而失去了篆书作为文字符号的稳定性。赵之谦的这套作品,恰恰是“正道”的体现。他宗法秦汉,但绝不泥古。这本书的优势在于,它展示了一种“可以学习”的典范。它的每一个字,都像是一个精心雕琢的建筑构件,结构严谨,但整体观之又气韵生动。我观察了其中一幅作品的落款部分,那里常常是书家最能放松心神、展现个性的一处。即便在小字篆书的细节处理上,赵之谦依然保持了清晰的笔意,提按顿挫的韵律感非常强,这对于训练学生的控笔能力至关重要。如果能让学生们多对着这样的高品质影印本练习,我想,他们对篆书“方圆兼备”的理解,一定会比单纯看那些模糊的拓片要深刻得多。

评分说实话,我对碑帖的收藏和研究算不得顶尖的行家,但对那些流传有序、装帧精美的版本却有种莫名的偏爱。这本《历代碑帖精粹》系列中的“赵之谦卷”,在装帧设计上就透露着一股子低调的奢华感。装帧的纸张质地和内衬的排版,看得出是下了血本的,拿在手里沉甸甸的,而不是那种轻飘飘的印刷品。更让我欣赏的是它的编排思路,它不仅仅是把赵之谦的篆书作品堆砌在一起,而是似乎按照其创作脉络或者风格演变做了细微的区分,虽然书里没有明确标注,但通过观察几组作品的字体结构和墨韵变化,我能感觉到编辑者的匠心。比如,有几页的字形相对方正,笔画圆润饱满,像是早期求法阶段的作品;而另几页则显得更加疏朗开阔,笔势飞扬,透露出中晚期那种洒脱的气度。这种潜移默化的引导,让读者在阅读过程中,不自觉地成为了一个“鉴赏家”,而不是单纯的“抄写工”。对于想系统了解一位碑学大家如何在篆书领域有所突破的人来说,这种无声的叙事远胜过冗长的文字说明。

评分最近一年多都在忙着一个古代碑刻的整理项目,手头接触的篆书资料五花八门,很多都是残泚断篇,看着让人心焦。正是在这种背景下,我才深刻体会到像“赵之谦篆书许氏说文叙”这样完整、高质量的范本是多么珍贵。赵之谦的篆书,在我看来,是清代碑学运动的一个高峰,他没有完全沉溺于汉碑的雄强,也没有一味模仿“吴体”的甜媚,他从《石鼓文》和金文的古奥中汲取了力量,但又用自己独到的文人趣味去润饰和提炼。这本书里收录的这几篇“说文叙”,尤其精彩,它们既有说文解字那份古雅的韵味,又明显带着赵氏篆书那种笔法中锋用笔、力透纸背的硬朗。我特别欣赏他处理“之”“其”“于”这类高频字的结体方式,总能在一堆方正的结构中找到一个巧妙的平衡点,既不失古意,又绝不呆板。这种对细节的把握,是真正的高手过招,也是这本书最值得称道之处。

评分我习惯于在阅读碑帖时,结合当时的时代背景来想象书家的心境。清末民初,是一个巨变的前夜,文人墨客的心绪必然是复杂的。赵之谦的篆书,在我看来,就是他这种复杂心境的一种外化——既有对传统的深深敬意和依恋,又有一种不甘平庸、力求超越的时代躁动。这本书收录的这批作品,特别是涉及到“许氏说文叙”的几篇,往往带有很强的文人自述色彩,那种对文字本源的追溯,与他本人的艺术探索是高度契合的。翻看这些线条,我仿佛能感受到他当年执笔时的那种沉稳而又略带激昂的情绪。与其他纯粹模仿汉隶或金文的篆书相比,赵之谦的这路风格,就像是为这份古老的书体注入了一股“晚清士气”,它不再是单纯的官府记录或庙堂文字,而成为了真正可以入画、可以抒情的载体。这本精选集,无疑为我们提供了一个近距离品味这种复杂美学的绝佳窗口。

评分这本集子选的实在是用心,光是看到“赵之谦”这三个字,就知道分量了。作为篆书的爱好者,我总觉得当代人写篆书,要么拘泥于古法,少了点灵动,要么过于求变,失了古朴之气。赵之谦的这路子,恰好在这两者之间找到了一个极妙的平衡点。他的篆书,线条既有古籀的浑厚沉着,又不失晚清文人特有的那种灵巧秀逸,简直像是从冰冷的石头里挣脱出来,带上了一丝温润的人气。我仔细对比了馆子里几本不同时期的碑帖拓本,不得不说,这本精选本的影印质量非常高,墨色层次感丰富,那些细微的笔触、转折处的“蚕头燕尾”处理得清晰可见,这对于我们临摹者来说,简直是福音。特别是对于初学者,很多碑帖原拓本太过模糊,反而让人无从下手,而这里的选材和制版,做到了既能看到古人运笔的力度,又不会因为过度修饰而失真。我特别留意了其中几件署名“许氏说文叙”的作品,那笔势的开合收放,简直是教科书级别的示范,让人不禁拍案叫绝。这样的精选,绝对值得案头常备,没事就拿出来摩挲一番,总能从中悟出新的法度。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有