具体描述

编辑推荐

1、《生死场》和《呼兰河传》两本书是萧红的传世之作,套装精选萧红人生各阶段作品15篇,选篇时间纵贯萧红一生,选篇风格既有“萧红体”也有少见的讽刺小说。萧红的故事和文字如同她本人一样,真实、纯粹、独特。本书还原萧红的经典作品完整原貌,力图展现萧红的字里行间的悲悯和生命力。

2、本套书均参照初刊全新修订,原汁原味保留萧红的语言特色。

3、萧红作为一个自传性小说作家,从她的创作内容可以窥见萧红漂泊传奇的一生。例如,《广告副手》写她与萧军的的爱情纠葛,《弃儿》写她自己初次有孩子的痛苦和纠结,在《家族以外的人》和《王四的故事》中追忆她的有二伯和老仆人王四……

4、萧红的作品迥异于同时代的任何一个作家,她按照天性写作,深度关注人的境遇和人的命运。

内容简介

1、套装几乎收录了萧红全部代表作:从成名作《生死场》开始选取早期作品《广告副手》和《看风筝》,自传性作品《弃儿》,成熟期作品《呼兰河传》、《后花园》、《小城三月》,讽刺风格的《太太与西瓜》,经典之作《手》、《北中国》到遗述《红玻璃的故事》(骆宾基撰稿)。

2、《生死场》是萧红的成名作,也是20世纪中国现代文学的经典之一。《生死场》以哈尔滨近郊农村为背景,描写“九一八事件”前后赵三、二里半等农民生活和抗日故事:金枝未婚先孕,赵三反抗地主加租却误打了小偷,王婆因儿子死了服毒自杀……萧红敏锐生动地把握住当时北方农民糊涂地生殖,不断面向死亡的盲目生活。

3、《呼兰河传》:呼兰河畔有萧红儿时纯真的快乐和宏大苍凉的人生感悟。多年的漂泊之后,她在人生的末端回顾童年,写下《呼兰河传》这样一部充满童心、诗趣和灵感的“回忆式”长篇小说。呼兰河小城的生活或许有一点沉闷,但萧红用绘画式的语言,“在灰暗的日常生活背景前,呈现了粗线条的、大红大绿的带有原始性的色彩“,勾勒出一幕幕充满童趣的影像。

3、其它短篇收录:

《后花园》:在萧红所有作品中堪称精美。伴随着花园里花草的热闹,不经意地讲起寂寞的磨倌冯二成子,以及他灰暗沉闷的生活。萧红在淡淡的叙述中融入了她深沉的历史悲剧感。

《小城三月》:写一个少女在春天的心事,温润的笔调载满了她对幸福不为人知的期待。翠姨将自己的情感隐藏起来,独自承担生命的孤独和悲伤。萧红在对翠姨爱情悲剧的描述中,也寄托着自己无奈的人生感慨。

《广告副手》:生病的芹跟恋人蓓力撒谎自己去画广告,却跑去看电影。蓓力担心芹,去接她,却发现了事实……

《弃儿》:本篇是萧红怀孕后在哈尔滨被困东兴顺旅馆的生死经历的重述。蓓力解救被困旅馆腹中隆起的芹,两人贫困潦倒,四处辗转,终于等到芹在医院产下孩子。孩子生下来躺在冰凉的板床上哭了五天。 第六天,芹决定将孩子送人。

《手》:染布匠的女儿王亚明因为有一双黑手和贫困的出身,被班级同学和老师当做下等人对待。王亚明对自己的愚钝毫无掩饰,一心努力学习,但受到老师和同学的嘲弄,被赶出寝室睡在走廊直至退学。

《山下》:以重庆嘉陵江畔为背景展开,讲述十一岁的林姑娘帮助逃难的下江人获得报酬。混乱的年头,林姑娘的母亲想趁机给女儿多讨薪酬,却害林姑娘失去工作。

《红玻璃的故事》:萧红逝世前在香港思豪酒店口述,骆宾基记载。

作者简介

萧红(1911—1942),女,本名张乃莹,笔名悄吟。黑龙江省呼兰县人。民国女作家,被誉为“民国四大才女”之一、“20世纪30年代文学洛神”。

1932年,二十一岁的萧红与萧军相遇,正式开始文学创作。

1935年,中篇小说《生死场》假托“容光书局”自费印行,作者署名“萧红”,该书鲁迅作序、胡风作读后记,轰动文坛,萧红一举成名。

1936年,只身东渡日本。

1937年回国后积极参加抗战文艺活动,足迹遍布上海、武汉、重庆、香港。

1942年逝世于香港,时年31岁。

代表作:

《生死场》《呼兰河传》《马伯乐》《小城三月》

精彩书评

北方人民对于生的坚强,对于死的挣扎,却往往已经力透纸背;女性作品的细致的观察和越轨的笔致,又增加了不少明丽和新鲜。

——鲁迅

她(萧红)这种优美精简的文笔,当读者初读时很容易被忽略,原因是她行文太流畅,太自然了。萧红的文章是真挚感人的,从不拐弯抹角或使人扯不清楚,并且特别女性化。

——葛浩文(美国汉学家)

萧红的文学成就一点也不比张爱玲逊色。中国现当代小说史没有收录萧红是不可饶恕的疏忽,她是20世纪中国优秀的作家之一,她的作品将成为此后世世代代都有人阅读的经典之作。

——夏志清

萧红是继鲁迅之后的一位伟大的平民作家,她的《呼兰河传》和《生死场》,为中国大地立传,其深厚的悲剧内容,以及富于天才创造的自由的诗性风格,我以为是wei一的。

——林贤治(学者)

虽然萧红和我们的时代相差了70年,在我看来,两者却有一种古怪的相似。我们这个时代,又轻松又残酷,这与萧红所写东西又暗合起来,不仅吸引我,也是如今大家又重读她作品的原因。

——许鞍华

其(《生死场》)影响力是强大的……散文体的,深刻清晰的。

——《科克斯评论》

极具画面感,令人惊叹!……仿佛置身电影中,声音画面皆栩栩如生。

——《纽约客》

卓越不凡……萧红在寥寥数笔之间,让我们看见了人物是如何来到了命运边缘,又是如何被推向了边缘线外。

——《亚洲周刊》

萧红的一生都在漂泊,从一个地方到另一个地方,我们试图沿着这条轨迹,去重现萧红的人生,去体察一个女人在那个时代的情感和命运。她在文学中找到了个人价值和心灵自由,像“大鹏金翅鸟一样飞翔”,而在人生际遇上则颠沛流离,终于“跌入奴隶的死所”。

——《三联生活周刊》

目录

生死场

后花园

小城三月

生死场

广告副手

看风筝

弃儿

太太与西瓜

手

牛车上

家族以外的人?

王四的故事

山下

北中国

红玻璃的故事(遗述)

精彩书摘

《呼兰河传》

呼兰河这小城里边住着我的祖父。

我生的时候,祖父已经六十多岁了,我长到四五岁,祖父就快七十了。

我家有一个大花园,这花园里蜂子,蝴蝶,蜻蜓,蚂蚱,样样都有。蝴蝶有白蝴蝶,黄蝴蝶。这种蝴蝶极小,不太好看。好看的是大红蝴蝶,满身带着金粉。

蜻蜓是金的,蚂蚱是绿的,蜂子则嗡嗡的飞着,满身绒毛,落到一朵花上,胖圆圆的就和一个小毛球似的不动了。

花园里边明皇皇的,红的红,绿的绿,新鲜漂亮。

祖父铲地,我也铲地,因为我太小,拿不动那锄头杆,祖父就把锄头杆拔下来,让我单拿着那个锄头的“头”来铲。其实那里是铲,也不过爬在地上,用锄头乱勾一阵就是了。也认不得那个是苗,那个是草。往往把韭菜当做野草一起的割掉,把狗尾草当做谷穗留着。

等祖父发现我铲的那块满留着狗尾草的一片,他就问我:

“这是什么?”

我说:

“谷子。”

祖父大笑起来,笑得够了,把草摘下来问我:

“你每天吃的就是这个吗?”

我说:

“是的。”

我看着祖父还在笑,我就说:

“你不信,我到屋里拿来你看。”

我跑到屋里,拿了鸟笼上的一头谷穗,远远的就抛给祖父了。说:

“这不是一样的吗?”

祖父慢慢的把我叫过去,讲给我听,说谷子是有芒针的。狗尾草则没有,只是毛嘟嘟的真像狗尾巴。

《生死场》

一只山羊在大道边啮嚼榆树的根端。

城外一条长长的大道,被榆树打成荫片。走在大道中,像是走进一个荡动遮天的大伞。

山羊嘴嚼榆树皮,黏沫从山羊的胡子流延着。被刮起的这些黏沫,仿佛是胰子的泡沫,又像粗重浮游着的丝条;黏沫挂满羊腿,榆树显然是生了疮疖,榆树带着偌大的疤痕。山羊却睡在荫中,白囊一样的肚皮起起落落……菜田里一个小孩慢慢地踱走。在草帽的盖伏下,像是一棵大形的菌类。

捕蝴蝶吗?捉蚱虫吗?小孩在正午的太阳下。

很短时间以内,跌步的农夫也出现在菜田里。一片白菜的颜色有些相近山羊的颜色。

毗连着菜田的南端生着青穗的高粱的林。小孩钻入高粱之群里,许多穗子被撞着在头顶打坠下来。有时也打在脸上。叶子们交结着响,有时刺痛着皮肤。那里是绿色的甜味的世界,显然凉爽一些。时间不久小孩子争斗着又走出最末的那棵植物。立刻太阳烧着他的头发,急灵的他把帽子扣起来。

高空的蓝天,遮覆住菜田上跳跃着的太阳。没有一块行云。一株柳条的短枝,小孩挟在腋下,走路他的两腿膝盖远远的分开,两只脚尖向里勾着,勾得腿在抱着个盆样。跌脚的农夫早已看清是自己的孩子了,他远远地完全用喉音在问着:“罗圈腿,唉呀!……不能找到?”

这个孩子的名字十分象征着他。他说:“没有。”

菜田的边道,小小的地盘,绣着野菜。经过这条短道,前面就是二里半的房窝,他家门前种着一株杨树,杨树翻摆着自己的叶子。每日二里半走在杨树下,总是听一听杨树的叶子怎样响;看一看杨树的叶子怎样动摆?杨树每天这样……他也每天停脚。今天是他第一次破例,什么他都忘记,只见跌脚跌得更深了!每一步像在踏下一个坑去。

土屋周围,树条编做成墙,杨树一半荫影洒落到院中;麻面婆在荫影中洗濯衣裳。正午田圃间只留着寂静,惟有蝴蝶们为着花,远近的翩飞,不怕太阳烧毁它们的翅膀。一切都回藏起来,一只狗也寻着有荫的地方睡了!虫子们也回藏不鸣!

汗水在麻面婆的脸上,如珠如豆,渐渐侵着每个麻痕而下流。麻面婆不是一只蝴蝶,她生不出磷膀来,只有印就的麻痕……

《广告副手》

……

房门大开着,碗和筷子散散乱乱的摊在炉台上,屋子充满黄昏的颜色。

蓓力到报馆送稿子回来一看着门扇,他脸就带上了惊疑的色彩,他心不平静的在跳:

“腊月天还这样放空气吗?”

他进屋摸索着火柴和蜡烛。他的手惊疑的在颤动。他心假装平静无事的跳。他嘴努力平静着在喊:

“你快出来,我知道你又是藏在门后了!”

“快出来!还等我去门后拉你吗?”

脸上笑着,心里跳着,蜡油滴落了满手。他找过外屋门后没有,又到里屋门后:

“小东西,你快给我爬出来!”

他手按住门后衣挂上的衣服,不是芹。他的脸为了不可止的惊疑而愤怒,而变白。

他又带着希望寻过了床底,小厨房,最后他坐在床沿,无意识的掀着手上的蜡油,心里是这样的想:

“怎么她会带着病去画广告呢?”

蜡油一片一片的落到膝盖上,在他心上翻腾起无数悲哀的波。

拿起帽子一种悲哀勇敢的力量推着他走出房外,他的影子投向黑暗的夜里。

门在开着,墙上摇颤着空虚寂寞的憧影,蜡烛自己站在桌子上燃烧。

……

《弃儿》

一个肚子圆得馒头般的女人,独自的在窗口望着。她的眼睛就如块黑炭,不能发光,又暗淡,又无光,嘴张着,胳膊横在窗沿上,没有目的地望着。

“我怎么办呢?没有家,没有朋友,我走向那里去呢?只有一个新认识的人,他也是没有家呵!外面的水又这样大,那个狗东西又来要房费,我没有。”她似乎非想下去不可,像外边的大水一样,不可抑止的想:“初来这里还是飞着雪的时候,现在是落雨的时候了。刚来这里肚子是平平的,现在却变得这样了。”她手续摸着肚子,仰望天棚的水影,被褥间汗油的气味,在发散着。

前言/序言

用户评价

我最近在读的这本小说,它的叙事节奏简直就像是慢镜头下的纪录片,细腻到让人喘不过气。作者对于环境的描摹真是达到了出神入化的地步,比如对北方小镇那种特有的凛冽寒风、灰蒙蒙的天空,以及泥土和炉火混合的气味,都刻画得入木三分。它不是那种情节跌宕起伏的快餐文学,而是需要你沉下心来,一点点咀嚼文字的韵味。我记得有几个场景,人物的对话非常简短,但每一个字后面都藏着巨大的情感张力,那种欲言又止的复杂心绪,只有真正经历过生活磨砺的人才能写得出来。我常常会读到某一句话,需要停下来,合上书,走到窗边,对着外面的世界发呆好久,才能消化掉那种厚重感。这种文字力量,不是靠华丽的辞藻堆砌,而是源于对生活最本真的洞察。它让你思考,什么是真正的坚韧,什么是被时代洪流裹挟下的个体的命运。读完一个章节,我常常会有一种莫名的酸楚,那是被触及灵魂深处的共鸣,而不是肤浅的感动。

评分我特别喜欢这套书里那种独特的地域色彩,它不仅仅是背景,更像是故事里的一个活生生的角色。文字中充满了浓郁的北方乡土气息,那种硬朗、带着点粗粝感的生命力,深深地吸引了我。很多地方的描写,细致到连当地人可能都会感到惊喜,可见作者在收集素材和进行观察时是多么的投入和认真。读到那些关于自然景观、农时节令的描述,我仿佛能感受到季节更替的规律和力量,这与现代都市生活中那种被人工环境隔离的体验形成了鲜明的对比。这本书提供了一种回归本源的视角,让我们重新审视人与土地、人与自然之间那种最原始、最深刻的联结。它不是那种轻飘飘的抒情,而是带着泥土芬芳的重量,提醒着我们生命是如何从最基础的物质条件中生长出来的。每一次阅读,都像是一次精神上的“回乡”,虽然我从未去过那个地方,但通过文字,我已经真切地感受到了它的脉搏。

评分坦白说,刚开始翻开这本书时,我还有点担心会看不下去,毕竟题材和背景都比较厚重,怕自己无法完全代入那个年代的生活状态。但是,作者的叙事技巧非常高明,她懂得如何巧妙地在宏大的时代背景下,切入到最微小、最私人化的情感体验中去。比如她描写某次集体的活动场景,看似热闹喧哗,但你透过文字,能清晰地看到某一个边缘人物的孤独和不安,这种对比的处理,非常考验作者的功力。这本书的魅力在于它的“在场感”,读着读着,你仿佛能闻到空气中弥漫的烟火气,能听到远处传来的牲畜的叫声,甚至能感受到脚下土地的粗粝。这种沉浸式的阅读体验,是很多现代作品难以提供的。它让你跳脱出自己当下的舒适区,去体验另一种截然不同的人生质感,非常具有启发性。

评分从文学角度来说,这套书的语言风格简直是教科书级别的存在,但它又绝非刻板说教。作者的笔触看似平实,却暗藏着巨大的能量,仿佛是把日常的琐碎瞬间,通过一层特殊的滤镜折射出来,瞬间提升了它们的艺术价值。我注意到,作者非常擅长运用白描手法,人物的外貌、动作,乃至他们眼神中的一闪而过的情绪,都被捕捉得极为精准。最让我印象深刻的是,她笔下的女性形象,她们身上的那种矛盾性——既有柔弱的一面,又爆发出令人惊叹的生命力——处理得极其真实可信,完全摆脱了传统文学中对女性角色的脸谱化描写。读这本书,与其说是在看故事,不如说是在进行一场关于人性深度的访谈。你会发现,很多我们现在习以为常的情感困境,在那个时代就已经被如此深刻地探讨过了,这才是经典作品的魅力所在,它具有穿透时间的力量。

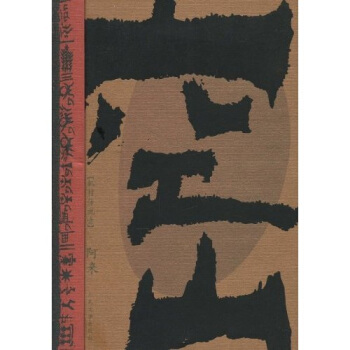

评分这本书的封面设计简直太有品味了,那种带着岁月沉淀感的墨绿色和烫金的字体搭配,一下子就把人拉回到了那个特定年代的氛围里。我本来只是随便翻翻,结果光是摩挲着封面,就觉得手里捧着的不是一本普通的书,而是一段沉甸甸的历史。内页的纸张选得也相当讲究,不是那种刺眼的白,而是略带米黄的暖色调,读起来眼睛一点都不累,即便是深夜台灯下长时间阅读,也不会有明显的疲惫感。装帧的工艺看得出来是下了功夫的,书脊非常结实,那种可以完全摊平而不伤书的装订方式,简直是深度阅读者的福音。翻开扉页,那种淡淡的书墨香混合着纸张特有的干燥气味,真的太治愈了。我通常对文学作品的实体书要求很高,很多时候市面上的版本要么是印刷质量粗糙,要么就是封面设计俗气,但这一套书完全没有这些问题,它体现了一种对文字的敬畏感和对读者的尊重。每次把它从书架上取下来,都像是在进行一个仪式,准备好心境去迎接里面那些深刻的故事。这套书的用心程度,从每一个细节都能体现出来,让人忍不住想收藏。

评分已经看过了,为了继续阅读,也为了收藏

评分满减买的,很划得来,京东自营棒棒哒

评分199-100活动不错。。。。。

评分书很好看,包装精致,没有破损

评分没看过,中毒太深买的,没办法了

评分东西不错,快递速度也好评!!

评分很好

评分发这段话意思就是蛮好的没有什么问题值得购买

评分不错,很喜欢,纸质量好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![异形:痛苦之河 [Alien: River of Pain] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/12157030/58d22862N21a70081.jpg)

![希望1 [The Hope] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11508851/53fb02edN981d912b.jpg)

![大清盐商 [The Merchants of Qing Dynasty] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11639650/54c5977cN33311f27.jpg)