具体描述

编辑推荐

《个体的价值与命运》是鲍桑葵的代表作,是其形而上学思想的系统体现。1911年和1912年,鲍桑葵先后在爱丁堡大学做了两个系列的吉福德讲座(Gifford Lectures),题目分别为“个体性原则与价值”和“个体的价值与命运”,本书即是在后一讲稿的基础上润色、扩充而出版的。作者旨在把一次讲座所阐发的原则应用于有限存在者,实际应用于人的灵魂(souls)。它讨论的是:所谓的“个体”(individual)或人的灵魂如何凭借并通过成为宇宙这个实在而究极的个体的一员,成就自己的命运,实现自身的价值。

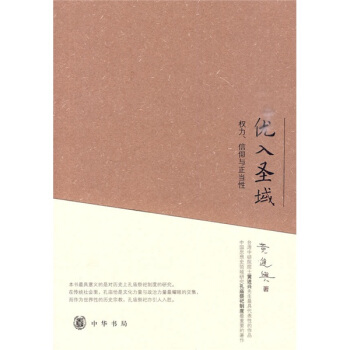

内容简介

《个体的价值与命运》系鲍桑葵的代表作之一,是他于1912年在爱丁堡大学担任吉福得讲座教授期间所做的讲演。全书由十次演讲构成,分别为一讲:有限与自我超越;第二讲:个人情感与人格独特性;第三讲:自然与社会选择;第四讲:意志的奇迹;第五讲:要求与反要求的世界;第六讲:快乐与痛苦;第七讲:善与恶;第八讲:宗教意识;第九讲:有限自我的命运;第十讲:未来之门。此书也被认为是他的形上学思想的深刻也是有系统的阐述。目录

前言演讲摘要

第一讲 导论:有限性与自我超越

第二讲 个人情感与个人的独特性

上篇 灵魂的塑造

第三讲 自然选择与社会选择

第四讲 意志的奇迹,或性格与境况

中篇 有限自我的危险与磨难

第五讲 要求与反要求的世界

第六讲 快乐与痛苦

第七讲 善与恶

下篇 有限自我的稳定与安全

第八讲 宗教意识

第九讲 有限自我的命运

第十讲 未来之门

索引

译后记

用户评价

说实话,这本书最让我感到震撼的,是它对“宿命”与“抗争”之间微妙张力的探讨。它没有提供任何廉价的鸡汤或标准答案,相反,它将人生的困境赤裸裸地摆在眼前,让你直面那些似乎无法逾越的界限。然而,作者的伟大之处在于,他并没有让绝望占据主导。在看似被命运锁死的格局里,他总能找到那些微小的、近乎徒劳的个人意志的闪光点。这些闪光点或许无法改变最终的结果,但却定义了“人之所以为人”的意义。这本书的后劲非常大,合上书本后很长一段时间内,我都在思考:我们究竟是在被推着走,还是在用自己的方式定义着被推的轨迹?它提供了一个深刻而令人不安的视角,去审视我们日常生活中习以为常的那些“必然性”。

评分读完这本书,我感觉像是经历了一场酣畅淋漓的思想洗礼,大脑的每一个角落都被重新梳理了一遍。它不像那种流水账式的记录,更像是一系列精心设计的哲学辩论,只是载体换成了生动的故事和饱满的人物群像。作者对人性的复杂性有着近乎残酷的洞察力,他毫不留情地揭示了那些光鲜外表下的自私、恐惧与软弱,同时又在最深的绝望中,精准地捕捉到一丝不易察觉的善良与韧性。行文风格上,时而如利剑般直指核心,时而又如潺潺溪水般温柔迂回,这种张弛有度的节奏感,牢牢抓住了读者的心神,让人根本无法轻易放下。对于那些习惯于非黑即白的世界观的人来说,这本书无疑是一次猛烈的冲击,它强迫你接受世界观的模糊性与多维性,极大地拓宽了思维的边界。

评分这本书的语言风格极其独特,我很少在当代文学中见到如此古典而又充满力量的表达。它不像现代白话文那样追求简洁明了,而是热衷于使用那些被日常语言所遗弃的,富有画面感和音乐性的词汇。阅读过程中,我常常需要停下来,反复品味那些长句中蕴含的韵律和节奏感。每一个段落都仿佛是一幅精心绘制的油画,色彩浓郁,层次分明。尤其是对自然环境的描摹,简直达到了“身临其境”的地步,风声、气味、光影的变化,都被作者的文字精准地捕捉并转化。这使得阅读过程本身就成了一种感官上的享受,远超出了单纯的信息获取层面。这是一种纯粹的文字的盛宴,适合那些对语言艺术有极高要求的读者细细品味。

评分这本厚重的文集,简直就是一趟穿越时空的心灵漫游。作者的笔触细腻入微,将那些被历史洪流冲刷的普通人的挣扎与辉煌,描绘得淋漓尽致。我尤其欣赏他那种近乎偏执的对细节的捕捉,仿佛每一页纸都散发着旧时光特有的尘埃气息。读这本书,就像坐在一个老旧的木制摇椅上,听着一位饱经风霜的长者,娓娓道来那些尘封已久的家族秘辛。那些宏大的叙事背景下,个体生命如微小的烛火,却以其独特的方式,照亮了时代的幽暗角落。它迫使你去思考,在那些波澜壮阔的史诗篇章中,究竟有多少未被记录的、鲜活的、充满血肉的故事被无情地遗漏了。每一次翻页,都是一次与历史对话的契机,让人在赞叹之余,更添一份对“存在”本身的敬畏。这种宏观与微观的精妙平衡,是许多同类作品难以企及的高度。

评分我必须承认,这本书的阅读体验是充满挑战的,但绝对是值得投入时间的。它不是那种消遣娱乐的读物,更像是需要你全神贯注去“解码”的文本。作者构建的叙事结构异常复杂,多条时间线交织并行,人物关系盘根错节,初读时可能会感到些许迷惘。然而,一旦你适应了这种跳跃式的叙事节奏,你会发现每一个看似随机的片段,最终都会汇集成一条清晰而有力的河流。这种精妙的布局,体现了作者非凡的掌控力。它更像是一件复杂的钟表机械,每一个齿轮的咬合都经过深思熟虑,即便只是微小的差异,也会影响到最终的运行轨迹。这种对结构美学的极致追求,让这本书在文学层次上站得非常高,但对耐心和理解力提出了更高的要求。

评分书来如山倒,书去如抽丝。内容,呵呵,再说吧,没看呢。

评分A、 鲍桑葵(Bernard Basanquet,1848—1923)英国哲学家、美学家,表现主义美学代表之一。主要著作有《美学史》(1892)、《道德自我心理学》(1897)、《国家的哲学理论》(1899)、《美学三讲》(1915)、《当代英国哲学》(1924)等。

评分购书在京东 满意有轻松! 京东商城的东西太多了,比淘上的东西还要多,而且都是正品~~~~~~~~书很好,我已经快速读一遍了 “做人如果没有梦想,同咸鱼有什么分别?”这是周星驰的一句台词,我非常喜欢他拿咸鱼来做比,一联想到身边常常出没的视梦想为空洞虚无之无聊议题的那些人,我都忍不住想笑。咸鱼,就是被腌制的死鱼,真形象。——《就想开间小小咖啡馆》;其实说谎比想象中难多了。你要藏着真相,还要让假象小心翼翼地站在真相的外围。成功的谎言,哪怕被别人刺破假象的外围,也依然离真相非常遥远。——《少数派报告》;从今天开始,每天微笑吧,世间事除了生死,那一桩不是闲事。;觉得不快乐,是因为我们追求的不是“幸福”,而是“比别人幸福” 。你对别人要求松一点,就不会总失望;你对自己要求严一点,就不会总沮丧。---《心术》喜欢的就争取,得到的就珍惜,错过的就忘记。醒醒吧,生活就是如此简单,何必作贱自己让自己那么累。如果你拥有足够的吃穿住,你已经比世界上75%的人富有;如果你拥有存款,钱包里有现金,你已是世上最富有的8%;如果你早上起床安然无恙,你已经比活不过这周的100万人幸福;如果你未曾经历战乱、牢狱、酷刑、饥荒,你已比正身处其中的5亿人幸福——《慈善的真相》思想有清晰的学理与脉络,可以论证也可以反驳,可情绪不同,它来去无踪,就像下水系统失灵的城市,一场小雨就会水漫金山泛滥成灾。——《你永远都无法叫醒一个装睡的人》;这便是岁月能赐予一个魂灵最厚重的礼物——并非一帆风顺的经历,在若干年后借由回忆与思考,将沉淀为内心最平和有力的支撑,而这个魂灵将随之拥有智者的理性,与孩童的勇敢。——《少数派报告》;女人,在遇到能让你真正托付一生的那个男人之前,你都必须要像一个爷儿们一样去生活;在那里,我从一个轻闲的旁观者向前迈出了重要的一步,正因如此,我能从大学的各项课题中收获更多的乐趣,能将兼职和实习视为摸索职业道路的机会,能在低层职位中发现机遇的大门向我敞开。——《不要只做我告诉你的事,请做需要做的事》; 女人记住了:拼命对一个人好,生怕做错一点对方就不喜欢你,这不是爱,而是取悦。分手后觉得更爱对方,没他就活不下去,这不是爱情是不甘心。你拼命工作努力做人,生怕别人会看不起你,这不是要强,而是恐惧。许多人被情绪控制,只敢抓住而不敢放弃,会累。;世上什么都能重复,恋爱可以再谈,配偶可以另择,身份可以炮制,钱财可以重挣,甚至历史也可以重演,惟独生命不能。——周国平《及时表达你的爱》;我喜欢爱读书的女人。书不是胭脂,却会使女人心颜常驻。书不是棍棒,却会使女人铿锵有力。书不是羽毛,却会使女人飞翔。——《我所喜欢的女子》 ;想起清晨、晌午和傍晚变幻的阳光,想起一方蓝天,一个安静的小院,一团扑面而来的柔和的风,风中仿佛从来就有母亲和奶奶轻声的呼唤……不知道别人是否也会像我一样,由衷地惊讶:往日呢?往日的一切都到哪儿去了?——史铁生《记忆与印象》;别忘了答应自己要做的事情,别忘了答应自己要去的地方,无论有多难,有多远。 旅行要学会随遇而安,淡然一点,走走停停,不要害怕错过什么,因为在路上你就已经收获了自由自在的好心情!切忌贪婪,恨不得一次玩遍所有传说中的好景点,累死累活不说,走马观花反而少了真实体验!要知道,当你一直在担心错过了什么的时候,其实你已经错过了旅行的意义。——《就想开间小小咖啡馆》;人们总是在长大以后回想起孩童时期。想的不外乎是热衷的各种游戏,已不复存在的原野,青梅竹马的好友...不过最令人难以忘怀的,应该是当时所不在意的“时间”吧。那种无关乎过去或未来,只在乎眼前片刻,无法重新拾回的时光。——星野道夫《在漫长的旅途中》 在商店里我们可以看看新出现的商品,不一定要买但可以了解他的用处,可以增加我们的知识广度,扩宽我们的视野,同时随着社会的发展,科技不断更新,新出现的东西越来越多,日益满足社会发展的需要,使我们的生活越来越精彩,而我们购物要根据自己的情况分析,不要买些外表华丽而无实际用处的东西,特别是我们青少年爱对新生的事物好奇,会不惜代价去买,这是我们要注意的!京东商城的东西太多了,比淘上的东西还要多,而且都是正品,我经过朋友的介绍来过一次,就再也没有去过别的购物网站了。书不错 我是说给懂得专业的人听得 毕竟是小范围交流 挺好,粘合部分不是太好,纸质还是不错的,质量好,封装还可以。虽然价格比在书店看到的便宜了很多,质量有预期的好,书挺好!之前老师说要买 但是是自愿的没买 等到后来说要背 找了很多家书店网上书店都没有 就上京东看看 没想到被找到了 好了,我现在来说说这本书的观感吧,一个人重要的是找到自己的腔调,不论说话还是写字。腔调一旦确立,就好比打架有了块趁手的板砖,怎么使怎么顺手,怎么拍怎么有劲,顺带着身体姿态也挥洒自如,打架简直成了舞蹈,兼有了美感和韵味。要论到写字,腔调甚至先于主题,

评分发货速度快,产品质量好

评分。

评分关于这本书的题目一个半世纪以来人们一直在探究的一个谜。很多人提出了他们的看法,一种普遍的看法,认为“红”指红色的军装,“黑”指教士的黑袍。此外,还有人认为:“红”是指法国大革命和拿破仑战争的英雄时代,“黑”是对卑鄙可耻的复辟时代的蔑视…..我看来,认为“红”代表军装,“黑”代表教袍的看法是无法成立的。整本书,写到军队处只出现过拿破仑龙骑兵披着白长袍披风。至于教士黑袍,那不是于连追求的目标,他羡慕的是年薪二三十万法郎的红衣主教…我的看法是:“黑”代表哪整个黑暗制度而给于连带来的沉重的压力,那笼罩着于连的黑暗社会,而“红”则是那黑色教袍下于连那颗不屈的心…在我心里,于连是一个怎样的形象呢?出身平民;记忆力超好,好到能把整本拉丁文版本的《圣经》背下来;有着极强的自尊心,冲动易怒,从最后他因为德•雷纳尔夫人的一封信愤而开枪就可见一斑;对爱情极为认真,虽然于连经历的两次爱情都掺杂着一些其他因素,可是他一旦爱上,却是爱得无法自拔了;伪善的外表下,深深地隐藏着强烈燃烧着欲望的火焰。痛恨贵族,不信上帝,只是因为野心,他想尽办法的去接近,去做着他内心极为厌恶,极为反感的一些事情;对平民阶层带着善意和善心;热烈的崇拜着拿破仑,强烈向往着拿破仑的那个英雄时代,最喜欢的两本书是一个老军医送给他的《忏悔录》和《圣赫勒拿岛回忆录》,卢梭的早年经历和于连十分的相似,这本书对于连的性格有着深刻的影响…

评分从你留给别人的第一印象中,就可以让别人看出你是什么样的人。所以多读书可以让人感觉你知书答礼,颇有风度。 多读书,可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过:“知识就是力量。”不错,多读书,增长了课外知识,可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进,不断地成长。从书中,你往往可以发现自己身上的不足之处,使你不断地改正错误,摆正自己前进的方向。所以,书也是我们的良师益友。 多读书,可以让你变聪明,变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明,你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样,你又向你自己的人生道路上迈出了一步。 多读书,也能使你的心情便得快乐。读书也是一种休闲,一种娱乐的方式。读书可以调节身体的血管流动,使你身心健康。所以在书的海洋里遨游也是一种无限快乐的事情。用读书来为自己放松心情也是一种十分明智的。 读书能陶冶人的情操,给人知识和智慧。所以,我们应该多读书,为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础!读书养性,读书可以陶冶自己的性情,使自己温文尔雅,具有书卷气;读书破万卷,下笔如有神,多读书可以提高写作能力,写文章就才思敏捷;旧书不厌百回读,熟读深思子自知,读书可以提高理解能力,只要熟读深思,你就可以知道其中的道理了;读书可以使自己的知识得到积累,君子学以聚之。总之,爱好读书是好事。让我们都来读书吧

评分。

评分好非常的好好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![生活的哲学 [Philosophy for Life] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11230643464/586f485aNc3f05fa7.jpg)

![上海三联人文经典书库:欧洲的宗教与虔诚(1215-1515) [Religion and Devotion in Europe,C.1215-C.1515] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11020848/rBEIC0_2a4EIAAAAAACoyiPHXXAAADvZQClUGkAAKji051.jpg)

![回忆维特根斯坦 [Ludwig Wittgenstein: a Memoir] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11092973/rBEHZlBiXdoIAAAAAABsW00vaigAABhEwGLiaAAAGxz562.jpg)