具体描述

编辑推荐

王安忆的小说普遍带有循环时间观念渗透下圆形思维的意味。这种圆形思维引导下的圆形结构散发出浓郁的神秘色彩和悲凉色彩。作为当代海派小说家的代表,王安忆的作品非常值得去细细品味。内容简介

《安忆六短篇》是当代著名作家王安忆的短篇小说集。本书精选王安忆的六部短篇小说,包括《阿跷传略》、《鸠鹊一战》、《阿芳的灯》、《闺中》、《发廊情话》和《黑弄堂》。这些小说通常写的都是小人物和普通人的生活和故事,透过生活的细枝末节,折射出一个时代里人们的生活轨迹和精神皈依。作者简介

王安忆,中国当代著名女作家,中国作家协会副主席,复旦大学中文系教授,是中国当代在海内外都享有很高声誉的女作家。王安忆的作品主要有小说、散文、儿童文学作品等,代表作品有《长恨歌》《小鲍庄》《流逝》《富萍》等。目录

阿跷传略鸠鹊一战

阿芳的灯

闺中

发廊情话

黑弄堂

精彩书摘

时间似乎是从她身上滑过去的,没有留下痕迹。你猜不出她的年龄,她看上去还像是在妙龄。纤细的身体,光洁白皙的脸,五官的轮廓很清晰。重要的是在表情,她的脸保有着一种少女的微嗔微喜的神情。她的嘴形两头微有些翘,眼梢也有些翘,这是保有这种表情的原因之一。几乎没有皱纹,连笑起来,皮肤也是平整的,眼角这儿有一点纹路,可因为眼梢是弯曲翘起的,反延长了眼线,更显出妩媚。总之,她在外形上没有一点老,不是老,甚至不是成熟,只是成长的意思。但是,你却不放心,或者说不相信,她就真的是妙龄。不知道是在什么地方,一点一点地渗出着岁月。而且,-旦渗出,就是-片。在这纤细、光滑和精致的表面之下,有一些凝结的,越来越硬实的东西,怎么说呢?什么都没有变,但含量却在增加,积累。谁知道呢?也许,到了某种程度,就会改变外形。所以,人们都说她年轻,其实,话里面,底下的意思是,当然,她并不是个年轻女人了。你还是猜不出她的年龄,不好猜。总归是,也显然是,已过了婚龄,而且过了蛮久。因为什么?因为纯,没有情欲的痕迹。而这纯里面,依然是凝结的,越来越硬实的东西。没有阅历的空洞的时间,压缩在一起,质地似乎更加密实。所以不是真正的少女的纯,少女的纯,倒是有些杂芜的,挤着些混杂的未明的经验,疙里疙瘩。那过了年限的纯,则是凝固了的,多少,有那么 一点,像化石。这-种固定的年轻的容额,甚至比某种苍老还能看出岁月。那些苍老的面容,一般会有着波动的因素,就是活力,它侵蚀和改变着肌肉,纹路,皮质的成分与形状。也许,当然,会有些丑,可是却由此具存了活泼的性格。这种性格里永远包含着青春的特质。青春,因为活动与不安的内质,外都常常会是扭曲,歪斜,粗糙。

所以,你并不能说她没有度过岁月,只是,岁月从她身上滑过去了。她长是长了,却没有长大。看她歪着头,翘着小指,拈了一片什么零食,橘瓣还是香蕉干,往撅起的嘴里送去时,你看到的还是一个小女孩的形状。还有,她对你一笑,眼角与嘴角一起弯上去的时候,至多也只是个十来岁的小女孩。她的头发很黑,没有-根白发,柔软地直抵腰际,在发根处松松系一条手帕。这就显得略大一些了,是个少女,有些旧式的。大约二十年前,小户人家女儿的装束。户内与户外之间,弄堂里,或临街的门前。-半是慵懒,一半是刻意为之的装扮。所以,是少女,却是二十年前的少女。倘要出门了,她便要在手帕、折扇、耳朵后边,点几点香水。若是花露水,那就是三十年、四十年前的少女了。没那么久远,是国际香型的,于是,时间就又回来了点。她出席较为隆重的场合,身穿一袭黑丝绒的旗袍,高跟鞋将她原本娇小的身体托高了,变得修长。一条暗红桃花的丝质披肩,手上握一个小小的镶珠子的小包,简直是转世的淑女。可巧合上了当今的时尚,岁月拉开的距离又闭上缝了。就是这样,她在时间里周游得开,顺势而行,不是那种不甘心的性格,硬挣的。要是硬挣,就又要留下痕迹了。所以,又像是她,从时间里滑了过去。

她就这样和顺,一点不抵抗,所以没有一点时间的擦痕。可她也不是像森林的睡美人,睡过来的,她也是从世事里走过来的呢!上学,从小学到中学,"文化大革命"中毕业,待业,然后工作,在一家幼儿园里做会计。几个时段加起来,算一算,大致可晓得她的年龄 然而,谁又相信呢?年龄不是开玩笑的,今年和去年就不-样,到底是几十年的时间啊!人们当面不问,背后互相打听:她有多大了?要是恰巧被她听见,她便回过头,莞尔一笑:老太婆啦!她的笑和"老太婆"那么的不符,不自然,可其中又有些什么,令你不得不信。说实在的,这两者在一起,有一点, -点森然。事情总是有些怪异。到了这样的境地,似乎不再是年轻不年轻、好看不好看的问题,而是另一种,另-种什么呢?不知道。

谁也不了解她的生活,这不了解不是因为她的生活究竟有多么复杂,恰好相反,是过分的简单,简单到人们不了解了。她从来只跟着一个人生活,就是她的母亲。她的父亲是谁?是去世还是离开,离开又是在了哪里?谁也不知道,也不发问。在那个年代,也就是五十年代开初,许多家庭都是一半一半的。大概也是和时代有关系,处在变革的时日,一下子掐了头去了尾。那万家灯火的格子里,有多少缺父少母的,小孩子懵懵懂懂地,一日一日长成大人,有几个没事找事,想起来追踪寻迹的?有个母亲,母亲呢?有个女儿,应当说是个不错的组合,简单,稳定,和平,幼有所养、老有所靠。没有夫妻间的龃龉,兄弟的争夺,母女的关系,又有些像姊妹,特别好做伴。这城市的街头巷里,你看熙来攘往的人多,其实彼此并不知根底,且都有自家的隐衷。所以,挤挤碰碰的底下,是私密的生活。做朋友的,多是自家人,姐妹啦,姑嫂啦,舅甥啦,当然,还有母女。

她的母亲,看上去可真像她的姐妹。和她一样,是娇小的身材,眉眼也是俏的那一种,肤色白皙。穿着打扮,也很俏。并且同样显得年轻,可是,究竟是出了限度,那种时间积压成的凝结硬实的内核、达到一定程度,还是从内都促变了外形。这表现为外形上有一种"收缩"的趋向。不是"瘦",也不是"起皱",依然是光洁整齐的,只是光度不够了,暗,因为质地起了变化 。再有,母亲到底比她多了阅历,不说别的,单只是结婚,生育,婚姻的某一种变故,总归改变了时间的空洞性质,留下了烙印。因此,她的神情就要比女儿多一种世故,多一点终于过来了的轻松,自得。这一点多出的东西,很微妙地使她比女儿生动少许。所以,甚至,她还要比女儿略微显得好看。然而,终究是,母女都一样的,遗传而来,淡泊的性格,经历的烙印比起一般人来,平服得多。单个看,她是老太婆,那种"小老太婆"',俊俏的活泼的小老太婆。与女儿合起来看,就像姐妹。

她们母女连穿扮都差不多。她小时候,母亲就将她往淑女里打扮,留长头发,挽起来,蝴蝶结系成一个垂臀的样子。穿织锦缎面装袖盘纽的骆驼毛棉袄,是母亲裁下的零头料做的。底下是母亲穿旧的舍味呢西裤,掉头翻身改制的长裤,裤口略紧,盖一点黑牛皮,鞋口镶一周假灰鼠毛的皮鞋。母女一同走出,是一大-小两个淑女。她长大些,到了十三四岁的光景,就和母亲一样身高,有了些主意。于是母女一同上绸布店剪衣料,七算八算,买回来套裁。有现成的,两人就买得略有些差别,但还是属一派风格的。这时期里,她的穿着不免是老气的,因是往母亲的年龄上靠,是成年女子的格调。甚至到了青春的年华,她依然老气。那是在"文化大革命"的日子里,街上的流行是那-派的,工农化的草莽气,多少有些戏剧化,其实和今天的潮流倒相合了,就是另类,宽裤腿,拦腰一根宽皮带,女孩子爱穿男式军装,从风纪扣开始,一扣到底。她们母女,简直就像上世代的遗民,关在她们的亭子间里,将裤腿略略放开,放足规定的六寸。又将衬衫上的一些蕾丝与绣花拆去。让旧时的衣装,至少去除了腐朽的特征。但她们还是在暗处想办法。那时节,悄然中传播着许多种毛线的钩法、花色,比如说,阿尔巴尼亚花。回到家中,将这间双亭子间的门一关、母女脱了外套,显出颜色鲜亮、样式别致的毛衣。两人的年龄都模糊掉了,你说她们很艳丽,是两个佳人,可却是落后的,不是本时代的人。尤其是她,本来是她的时代,她不跟上,反是退回去。这时节,她高中毕业了,应该是上山下乡,可这是母女俩连考虑都不考虑的。学校,里弄,也看是寡母孤女,拆散她们于情于理不合,并不来认真动员,最终归入待分配的一档。反正,母亲有工作,在区饮食公司做出纳。从来都是一个人工资两个人花,并不觉着有什么负担。待分配的日子里,母女迷上了钩花边。每人每季度配给一张线票,每张线票可供买四团棉线。她们用鱼票、肉票、蛋票甚至粮票,去向人家换来线票。好在她们都是食量很小的人,也没有太强的口舌之欲。买来棉线,钩成茶巾,桌布,沙发巾,手套。花边的花样也是在悄然中流传着。她还用全黑的线钓了一件上衣,跨袖较宽,青果领,不系扣,春秋季节。可罩在衬衫外边,黑的镂空里透出衬衫的花色,在那年代、称得上是华丽了。不安的、骚动的青春期,便在这乱世的安怡中平静度过了,留下来的是满屋子镂空花的棉线饰物。 一眼看过去,有一种缭乱与繁华。但因为都是白色的,所以又归于纯净/后来,她进了一家街道的幼儿园,巧得很,也和她母亲一样,做财会。这已是"文化大革命"的后期,七十年代中期,街上的流行趋向回归,有了日常生活的面貌。而她呢,也已是真正的成年女子。她的衣着就不再显得老气,而是正好。她的风格是保守中略带花哨,比如,冬春交接的时节,她穿一件藕荷色花呢的外套,领口里围一条红绿浑花的丝巾,海军呢西裤,短丁字黑牛皮鞋。头发是编两条辫子,再用一个有机玻璃发卡,卡在一起。这时候,风气还比较严谨,但不像前些年紧张,这样有些市民气的装束,却变得新派起来。

……

前言/序言

用户评价

如果从文学史的脉络中来看待这本书的价值,我觉得它无疑具有一种独特的时代标记性,它捕捉并凝练了特定历史时期下,人们的精神风貌和集体潜意识中的不安与希望。它所描绘的场景和氛围,虽然是虚构的文学创作,却能让人强烈感受到一种强烈的“在场感”,仿佛亲身经历了那个特定年代的潮起潮落。这种能够承载时代精神重量的作品,其价值是超越了娱乐消遣的层面的,它具有一种记录和反思的功能。阅读它,不仅仅是在看一个故事,更像是在进行一次严肃的文化考古,去理解那些塑造了我们今日世界的隐形力量和无声变迁。这是一部需要被认真对待和反复咀嚼的佳作,其文学史地位值得被更高的关注。

评分这本书给我带来的最大触动,在于它对人性深处那些复杂、灰色地带的坦诚剖析。它没有简单地将人物脸谱化为“好人”或“坏蛋”,而是将角色置于极其矛盾和困境之中,展示了他们在巨大压力下所做出的选择,那些选择往往是痛苦的、挣扎的,充满了人性的弱点与光辉的交织。这种深度挖掘让读者不得不进行自我反思:如果是我处于那种境地,我会如何应对?它促使我们去思考道德的边界、情感的重量,以及宿命与自由意志之间的拉锯战。这种直面人性的勇气和深刻洞察力,是真正优秀文学作品的标志,它带来的思考远远超出了阅读的本身,会在你的日常生活中留下长久的印记。

评分这本书的文字风格简直像一坛老酒,初入口时或许平淡无奇,但细细品咂后,回味无穷,带着一种经得起时间考验的醇厚。语言的运用非常克制和精准,没有丝毫多余的赘述,每一个词语的选择似乎都经过了千锤百炼,恰到好处地表达了作者想要传递的情感和思想。它的美感不是那种华丽的辞藻堆砌,而是一种内在的韵律感和节奏感,读起来有一种古典的音乐美。更难能可贵的是,在保持文字的精致性的同时,它又没有故作高深,依然能让普通读者感到亲切和易懂,这是一种非常高明的平衡艺术。我甚至会因为某些句子而反复默读,试图拆解出它背后那股难以言喻的美学力量,这种文字的魅力,让人欲罢不能。

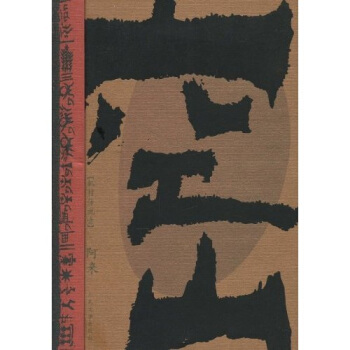

评分这本书的装帧设计实在是让人眼前一亮,拿到手里就能感觉到那种沉甸甸的质感,完全不是那种轻飘飘的廉价感。封面设计简洁又不失韵味,那种复古的排版风格,一下子就把人拉回到了某个特定的年代氛围里。内页的纸张选择也特别讲究,摸起来光滑细腻,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲劳。装订工艺也很扎实,每一页都翻得很顺畅,看得出出版社在制作上是下了真功夫的。这种用心对待书籍本身的态度,对于真正的爱书人来说,是比内容本身还要先打动人心的地方。它不仅仅是一本书,更像是一件可以收藏的艺术品。每次把它摆在书架上,都会忍不住多看几眼,那种对实体书的喜爱之情油然而生。现在这个时代,能看到如此高品质的印刷和装帧,实属难得,让人忍不住想多买几本送给同样懂行的朋友。

评分阅读这本书的过程,体验感完全可以用“沉浸式”来形容,仿佛作者施展了一种无形的魔力,让你瞬间脱离了周遭的环境,完全被故事里的人物和情境所吸引。叙事节奏的把握非常精准,张弛有度,该快进的地方酣畅淋漓,需要细品的段落又慢条斯理,让人有足够的时间去体会那种微妙的情感波动。我特别欣赏作者在细节描摹上的功力,那些不经意的动作、场景中的光影变化,都被刻画得栩栩如生,构建出了一个极其真实可感的“世界”。我常常会因为一个突如其来的转折而停下来,合上书本,在脑海里重新梳理刚才发生的一切,那种被情节牵着鼻子走的快感,是其他媒介很难给予的。这种叙事上的高超技巧,足见作者深厚的文学底蕴和对讲故事艺术的精准拿捏。

评分文字编辑值得推荐

评分好看的小说

评分还不错。留着以后看。

评分不是很好看。。。

评分孩子学校老师推荐阅读,第一篇有点莫泊桑的影子,很满意,很满意,很满意,物流高效,赞!

评分好好好好好好好好好好好好好好好好好

评分目录

评分双十一买的,直接送到家里去了,活动很给力,缺货很严重,这是一本凑单书,貌似还不错的,回去了晒图

评分非常喜欢阎连科的小说,百读不厌。么么哒

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![异形:痛苦之河 [Alien: River of Pain] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/12157030/58d22862N21a70081.jpg)