具体描述

编辑推荐

特色一 国博藏珍 盛世首推

1.国博藏3万余件书法碑帖文物中选辑,优中选优。

2.首次以出版物形式与人民共享。

3.中国国家博物馆馆长吕章申先生力荐,并为丛书题签。

特色二 善本法帖 旧拓之冠

《史晨碑》《孔宙碑》《多宝塔碑》《九成宫醴泉铭》《虞恭公温彦博碑》《道因法师碑》《集王圣教序》为宋拓本,《曹全碑》为明拓本,文徵明《琵琶行》为墨迹本,原碑原帖,实物展示。

特色三 :书体兼备 临摹佳品

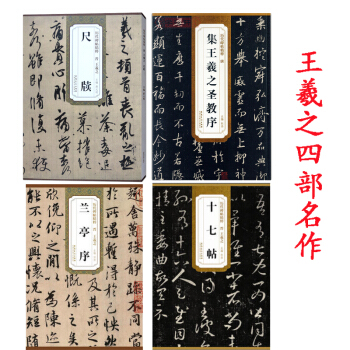

本辑10册涵盖了汉隶、唐楷、王羲之行书等经典代表作品,既是入门临习必备范本,也是可赏可藏的书法经典。

特色四 :艺术精神文物价值

1. 历经名家递藏的宋拓本、明拓本、墨迹本。

2. 完整呈现名人注释、题跋、笺注、收藏印等丰富的内容,展卷时如晤对先贤。

特色五 : 专业选编 印装精良

1.国博专家学者精选,并撰写导读文字。

2.专业设计,尽展文物与艺术价值,文雅大方。

3.大12开呈现,内页采用高档特种纸,封面用纸仿真精印。

内容简介

《中华宝典—中国国家博物馆藏法帖书系(第一辑)》(《史晨碑》《曹全碑》《孔宙碑》《颜真卿千福寺多宝塔感应碑》《欧阳询九成宫醴泉铭》《欧阳询虞恭公温彦博碑》《欧阳通道因法师碑》《怀仁集王圣教序》《颜柳白米四家法帖》《文徵明行书琵琶行卷》)将在2018年1月北京图书订货会期间与读者见面。那秀逸多姿的《曹全碑》、平稳谨严的《颜真卿千福寺多宝塔感应碑》、刚劲婉润的《欧阳询九成宫醴泉铭》……皆为国博珍藏的宋拓本、明拓本、墨迹本,艺术盛宴,文物国宝。

用户评价

这本书的文字阐述部分,文字功力实在了得,行文流畅自然,既有学者论文的精准考据,又不失散文般的文学美感。作者对于书法理论的阐释,并非是干巴巴的说教,而是巧妙地将抽象的笔法理论与具体的作品实例相结合,让读者能够“看得懂”书法中的“奥秘”。举例来说,在探讨某个书体演变的关键节点时,作者能够用极其生动的语言描绘出当时书家在纸上运笔时的心境和技术难点,让人仿佛身临其境,感受到墨水如何在宣纸上洇开,笔锋如何提按顿挫。这种兼具深度与广度的解读,极大地提升了阅读的层次感和满足感。

评分这本书的装帧设计简直是一次视觉盛宴,纸张的质感厚实而细腻,触感温润如玉,让人爱不释手。特别是封面设计,采用了典雅的深色调,辅以精致的烫金或凹凸工艺,将“中华宝典”这几个字衬托得庄重而大气,透露出一种穿越时空的文化厚重感。翻开内页,印刷的清晰度令人赞叹,每一个细节,即便是最细微的笔触和墨色的变化,都得到了精准的再现。这不仅仅是一本书,更像是一件精心制作的艺术品,从拿到手的那一刻起,就感觉自己捧着的是一份珍贵的文物。对于那些注重收藏体验的读者来说,这本书的制作工艺本身就值回票价,它完美地体现了匠人精神对传统文化载体的尊重与传承。

评分阅读体验的舒适度是衡量一本好书的另一个重要标准,而这套书在这方面表现得极为出色。开本设计合理,无论是平放在书桌上临摹学习,还是手持欣赏,都感觉恰到好处,不显笨重也不失气度。内页的留白处理得当,使得阅读时眼睛不容易疲劳,即便是长时间专注于欣赏那些精细的细节,也能保持良好的专注力。特别是那些需要对照阅读的章节,排版布局清晰明了,页码和章节的指示系统设计得非常直观,极大地提升了学习和研究的效率。可以说,编者在细节之处的用心,成就了这本书卓越的使用价值和收藏价值的完美结合。

评分从一个长期关注文化传承的角度来看,这套书的出版具有极其重要的社会意义。它不仅仅服务于书法爱好者,更像是一座面向公众的文化桥梁。它以高标准的形制,将那些原本只存在于博物馆深藏或专业研究机构中的珍贵墨迹,以尽可能接近原作的形态呈现给大众。这种对“稀世珍品”的普及化努力,无疑是对国民审美教育的一项重大贡献。它提醒着我们,在飞速发展的数字化时代,实体书的温度和质感所蕴含的文化力量,是任何电子屏幕都无法替代的。这本书的出现,无疑是对当代快餐式阅读文化的一次有力回应和坚守。

评分我花了大量时间沉浸在这套书的选材和编排逻辑中,从中能感受到编者团队深厚的学术功底和严谨的研究态度。他们显然不仅仅是简单地将古籍影印出来,而是对所选内容的时代背景、艺术价值以及历史流变进行了深入的梳理和甄别。每一辑的划分,每一次篇幅的取舍,都体现出一种精心策划的叙事节奏,让读者在阅读过程中能自然地建立起对中国书法艺术脉络的宏观认知。这种体系化的编排,极大地降低了非专业人士理解和欣赏高深艺术的门槛,使得复杂的书法史知识以一种流畅、引人入胜的方式呈现出来,充分展现了现代学术研究如何为传统文化注入新的活力和可读性。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有