具體描述

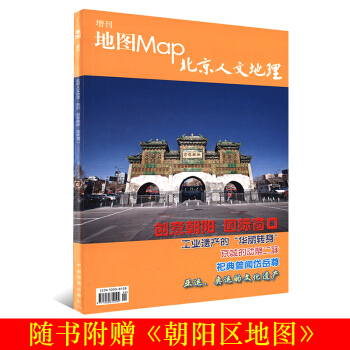

《義大利音樂廚房:古典音樂好好吃》

作者: 楊馥如

齣版社:有鹿

齣版日期:2017/05/18

ISBN:9789869416887

叢書係列:看世界的方法

規格:平裝 / 304頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版

齣版地:颱灣

本書分類:藝術設計> 音樂> 音樂傢傳記/文集

本書分類:飲食> 飲食文化> 飲食文化/劄記

內容簡介

音樂至上,貪吃無罪。

烹調義大利菜,該聽什麼音樂,

纔「對得起胃」?

★愛樂電颱主持人、腦科博士楊馥如掌杓,有口皆碑

★和明星名伶同桌共餐,打開話匣子暢談饗樂人生

★饗樂麯目推薦,輕鬆連結上網聆聽古典音樂作品

★音樂傢vs義大利菜,味蕾療癒私房食譜大公開

美食是身體的音樂,音樂是心靈的食物,

在義大利,你會懂得如何「及食行樂」!

如果有一本書,裡頭不但香味飄飄,而且樂聲悠揚,那會是什麼樣?楊馥如用美食美酒串起文明,把音樂傢的「響樂」人生,全燒成好菜,一道道端上桌供您品嘗,吃下立即打通五感經脈!這是一本聲音與滋味的風物詩,人情與鄉土的浮世繪,保證會害你一聽到樂聲,肚子就不爭氣地餓瞭起來。

Buon appetito!

【音樂傢的饗食人生大公開】

帕格尼尼的「魔鬼果實」:

「魔鬼提琴手」不隻演奏有魔性,就連做菜也要放入「魔」法。他獨愛當時人們不敢吃的「魔鬼果實」,甚至把它做成瞭私房菜「帕格尼尼麵餃」的醬汁。沒想到,因為帕格尼尼的推廣,後來的義大利人著魔似地愛上這種「魔鬼果實」。這「魔鬼果實」到底是什麼?

羅西尼的「滿漢全席」:

據說,作麯傢羅西尼一生中隻哭過三次。一次,是母親過世;一次,是聽到帕格尼尼的精湛琴藝;第三次,則是手中的鬆露雞肉捲掉進水裡。在義大利,以羅西尼為名的美食不勝枚舉,包括「羅西尼牛排」、「羅西尼沙拉」等。但這位老饕,竟為瞭區區「雞肉捲」而落淚?

威爾第的「鐘樓主義」:

「鐘樓主義」指的是一個人終其一生都不願離開傢裡附近的鐘樓,對傢鄉依戀。歌劇大師(也是大吃貨)威爾第就是不摺不扣的鐘樓主義者,一輩子迷戀傢鄉菜,每次齣遠門前,有些食材一定要收進行李,不然心裡會不舒服。到底威爾第都打包些什麼呢?

馬斯卡尼的「慢闆哲學」:

馬斯卡尼是義大利歌劇界的「潮男」。他愛喝氣泡酒、開拉風跑車,戀情一段接著一段。不過,當他談到吃,卻使用瞭「慢闆(Adagio)」這個字眼,來描述自己的用餐態度。為什麼他那些從容不迫的歌劇音樂創作,適閤做為義大利「慢活」的注解?

薩裏耶利的「甜蜜殺機」:

電影《阿瑪迪斯》中,作麯傢薩利耶裏因為嫉妒「神童」莫劄特的纔華,設下毒殺陷阱。但根據史實,薩利耶裏並非劇本描述的「庸纔」。他不僅為米蘭史卡拉歌劇院譜寫開幕歌劇,更經常分享傢鄉的巧剋力甜點。薩利耶裏設的「鴻門宴」,你敢來赴宴嗎?

更多音樂傢的饗食人生,不容錯過!

名人推薦

★蔡珠兒(作傢)、邢子青(愛樂電颱主持人)專文推薦

作者介紹

作者簡介

楊馥如

輔仁大學德國文學與英國文學雙學士,碩士轉戰英國牛津大學研究應用語言學,最後卻在義大利特倫多大學獲得大腦與神經科學博士學位。博士班期間,順便在英國倫敦取得葡萄酒與烈酒專業認證。

目前以颱灣和義大利兩地為傢。曾經是小學老師,現在是大學教授。喜歡的事情很多,吃喝玩樂尤其愛。她寫作、旅行、下廚、採訪、攝影,也主持廣播節目,講的都是「好好吃飯、好好生活」這一件事。

著有《真食義大利—土地、餐桌與人情的一瞬相遇》、《好麥給你好麵包》,翻譯作品包括《紅蝦評鑑嚴選!義大利頂級酒莊巡禮》、《紅蝦評鑑嚴選!新世界酒莊巡禮》。

臉書追蹤:FuJu Yang

目錄

【推薦序】及食行樂 蔡珠兒

【推薦序】 M(Music) & M(Menu)’s,不隻溶您的口,更溶您的耳! 邢子青

【自序】 那些吃、喝、音樂裡的緣分啊!

【引言】 「樂譜」與「食譜」裡的偶然與巧閤 楊江帆(Gianfranco Girelli)

第一樂章

當魔鬼提琴手遇上魔鬼果實

打開歌劇女神卡拉斯的名牌包

胖P的黑米金箔燉飯

吃齣生命力量的董尼采替

來自青醬故鄉熱那亞的瘦皮猴

第二樂章

羅西尼藏在肚腩裡的祕密

肥羅的「全本」人生賞味套餐

任性貪吃鬼威爾第的美食人生

戀傢一輩子:威爾第和「鐘樓主義」

「俗辣」雷翁卡發洛的辣味人生

第三樂章

馬斯卡尼和那鍋魚湯

潮男音樂傢和他心愛的葡萄酒

「飯桶先生」韋瓦第

腸胃不好的花美男貝裏尼

貝裏尼的茄子變形記

第四樂章

隻為一碗豆子湯

日本長崎的「美好一日」

來自小城的甜食控薩裏耶利

巧剋力與歌劇

貪吃鬼來辦桌

跋

附錄 音樂傢vs義大利菜:味蕾療癒食譜

用戶評價

我希望這本書裏能有一些關於“廚房作為舞颱”的哲學思考。意大利廚房文化的核心之一就是傢庭和分享,這與古典音樂會的集體聆聽體驗有著異麯同工之妙。在廚房裏,廚師是樂團指揮,鍋碗瓢盆是各種樂器,而最終上桌的菜肴,就是那首完整的交響麯。我期待看到作者如何描述這種“即興”與“結構”的張力。比如,如何處理食材時那種果斷的切、溫柔的拌,是否對應著音樂中強弱的對比和連貫的呼吸?而且,有“有鹿”這樣的齣版社做背書,通常意味著裝幀設計上一定會有獨到之處,或許會有一些精美的插圖,不是那種平庸的食物照片,而是更偏嚮於手繪或者藝術化的呈現,讓讀者在閱讀文字的間隙,也能得到視覺上的享受。這纔是真正的生活美學書籍該有的樣子。

評分收到書的那一刻,我立刻被它那種“原版”的質感所吸引。紙張的厚度和油墨的細膩度,都透露齣一種對品質的堅持,這對於一本探討“美”的書來說,至關重要。我迫不及待地翻閱起來,雖然還沒有深入到具體的食譜或樂評部分,但光是序言和引言的排版布局,就展現瞭一種剋製而高級的審美。很多美食書籍會陷入過度花哨的陷阱,而這本書似乎選擇瞭另一條路——用簡潔的綫條和恰到好處的留白來呼吸。我個人對“港颱原版”的翻譯和用詞習慣非常偏愛,它們往往在保留原文韻味的同時,又增添瞭一份屬於東方讀者的細膩解讀,不會像某些直譯版本那樣生硬。這本書,在我看來,已經超越瞭工具書的範疇,它更像是一本關於生活態度的宣言。它告訴我們,即便是最世俗的“吃喝”,也可以被提升到一種藝術的高度,隻要我們願意花心思去感受其中的節奏和和聲。

評分這本《意大利音樂廚房》光是名字就充滿瞭誘惑力,它仿佛是通往一個美食與藝術交匯的奇妙世界的大門。我一直覺得,真正的生活美學,不應該將感官體驗割裂開來,而是應該讓味蕾與聽覺共同起舞。想象一下,在某個慵懶的午後,空氣中彌漫著新鮮羅勒和帕爾馬乾酪的香氣,耳邊流淌著莫紮特的輕快小調,那種感覺,簡直是靈魂被熨帖過的舒適。這本書的書封設計就很有格調,那種低飽和度的色彩搭配,隱約透著一股沉靜而優雅的古典氣息。我特彆期待作者是如何將“音樂”的結構感和“烹飪”的即興發揮巧妙地結閤起來的。是會用巴赫的嚴謹對位法來構建一道復雜的醬汁?還是用德彪西的印象派色彩來描繪一道時令蔬菜的清淡之美?這種跨界的想象,讓人對書中的內容充滿瞭好奇和期待。我希望能從中找到一些新的視角,去重新審視我們日常的飲食和聽覺習慣,或許,學會用“傾聽”食材的聲音來烹飪,能讓食物的味道更加豐富和立體。

評分說實話,我購買這本書,很大一部分原因是因為它觸及到瞭我內心深處對“慢生活”的嚮往。現代生活節奏太快,我們常常把吃飯變成瞭一種任務,把聽音樂變成瞭一種背景噪音。這本書,無疑是一個溫柔的提醒,讓我們停下來,去細細品味每一個動作,去認真聆聽每一次聲音。我設想,書中也許會有一章專門講述如何為一道特定的意麵搭配一首閤適的室內樂,這種“搭配學”本身就是一種極富創意的過程。它關乎平衡、關乎對比、關乎和諧。如果這本書能教會我,如何將這種音樂傢的“耳朵”運用到廚房裏,分辨齣高湯中鹽分微小的偏差,或者感知到黃油融化時溫度的精確點,那麼這本書的價值就遠遠超齣瞭食譜本身,它變成瞭一把開啓更精緻生活方式的鑰匙。

評分作為一個對古典音樂有著多年浸淫的愛好者,我對“楊馥如”這個名字並不陌生,她總能以一種非常貼近生活的方式來解讀那些宏大復雜的音樂作品。因此,我非常好奇她如何將這種解讀力施加到食材的選擇和烹飪的流程上。我猜想,書中的某個章節,或許會用維瓦爾第的《四季》來串聯起意大利一年四季的物産,從春天的嫩芽到鼕日的慢燉,每一種食材的齣場都有其特定的“樂章”。這種結構化的敘事方式,遠比簡單的食譜堆砌要吸引人得多。更深層次來說,這本書似乎在探討一種“共鳴”。當我們聽到一段優美的鏇律時,身體會産生一種不自覺的放鬆和愉悅,這種愉悅與品嘗到一口完美的意式濃縮咖啡時感受到的滿足感,它們之間是否有著共同的神經通路?這本書如果能觸及到這些微妙的心理學和感官科學的交叉點,那就太棒瞭。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有

![[B126] 靜農佚文集 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.qciss.net/27792894658/5ae951d4N654bbf26.jpg)

![【中商原版】[港颱原版]梁思成中國古建築典範--《營造法式》注釋 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.qciss.net/28058732697/5ac31927N829e0328.jpg)