具体描述

用户评价

最近迷上了研究刻本的“错位感”,就是那种书写者和刻工之间微妙的二度创作。这本聚焦于泰山区域石刻的碑帖选集,恰好提供了极佳的样本。我花了整整一个下午的时间,对比其中几处结构相似的相同文字,惊讶地发现,即便是同样的内容,由于受限于石材的纹理或者刻工的心态变化,其侧锋的运用和转折的处理都存在着微妙的差异。这本书的优势在于,它提供的不是经过“美化”的拓片,而是接近原貌的影印,这使得我们能够更真实地触摸到那种“人”的因素。我目前在练习隶书的波磔,但总感觉笔画不够开张有力,这本书里的某些横画起笔的“方”和收笔的“尖”的对比,给了我一个全新的视角——原来力量的蓄积可以如此内敛而又富有张力。这本书简直是我近期书法学习中的一个重要里程碑。

评分这本关于书法碑帖的选集简直是书法爱好者的福音!我最近沉迷于对魏晋南北朝时期楷书的钻研,希望能从中汲取一些古朴雄健的气韵。这本书的装帧和纸张质量都非常考究,影印的清晰度令人赞叹,那些遒劲的笔画和饱满的结体,即便是隔着纸张,仿佛也能感受到当年刻石时的力度与韵味。我尤其喜欢其中几篇选材的独到之处,它们并非市面上常见的“爆款”,反而更能体现出不同地域、不同时期书家在摹刻过程中的个性化表达。每一次摩挲这些字迹,都像是在与千年前的匠人进行无声的对话,那种历史的厚重感和艺术的感染力,是单纯的印刷品难以企及的。我正打算对照着临摹其中的一小段,希望能够借此提升自己对“方笔”和“侧锋”的理解,让自己的小楷不再那么板滞。这本书的价值,不仅在于它提供了珍贵的视觉资料,更在于它引导着我们去思考,书法艺术是如何在坚硬的岩石上实现生命力的。

评分说实话,我本来对碑刻拓本的兴趣没有对宋代尺牍那么浓厚,总觉得碑刻的线条过于僵硬,缺乏墨韵的灵动。然而,翻开这本《传世经典书法碑帖41》,我的看法有了极大的转变。这本书的编排逻辑非常清晰,它不仅仅是简单地罗列字帖,更像是一个微型的文化考察报告。选取的这几篇摩崖刻石,展现出一种别样的“拙中见巧”的美感。尤其是那些经过风霜侵蚀,边缘略显模糊的字,反而更添了一种残缺之美,那种在时间长河中留存下来的痕迹,比完美无瑕的摹本更有故事性。我发现,即便是同一个“是”字,在不同的刻石上,其结构重心和笔画的起收也大有乾坤。这对于我目前正在进行的篆书向隶书过渡的研究非常有帮助,它让我意识到,从方正的碑刻中,依然可以提取出流动和变化。印刷质量毋庸置疑,细节处理到位,使得那些细微的皴裂和刻痕都清晰可见,这对于研究刻碑技法也提供了宝贵的参照。

评分这本碑帖给我的震撼,更多的是一种历史的穿透力。它让我暂时从繁复的现代生活中抽离出来,沉浸到一种更加古老、更加坚韧的艺术形态中去。我一直认为,最好的书法学习资料,不在于它收录了多少名家大作,而在于它是否能让你看到艺术是如何在最恶劣的条件下依然顽强生长的。这里的摩崖刻石,无疑就是最好的例证。那些字迹,饱经风霜,却依然挺立,其内在的“精气神”比那些保养得过分的法帖更具感染力。我特别留意了其中的一处题记部分,那里的字体相对随意一些,笔画的粗细变化也更为丰富,这让我意识到,即便是宗教题材的刻石,书写者也会在不碍大局的前提下,展现出自己的率性。这本书的选材角度非常专业,对于想要深入研究中国古代金石学和书法史的朋友来说,绝对是不可多得的参考资料,其价值远超一本简单的字帖范本。

评分作为一个常年在古籍书店里淘货的“老江湖”,我对市面上那些粗制滥造的字帖深恶痛绝。很多出版商为了追求速度和低成本,提供的往往是经过过度数字化处理的模糊图像,完全丧失了碑帖的精髓。但是,拿到这本关于泰山石刻的选集后,我立刻感受到了它的诚意。它还原了原碑影印的精髓,那种原始的、带有强烈手工痕迹的质感被很好地保留了下来。我注意到,在某些字体的横画收笔处,可以看到刻刀用力稍沉的痕迹,这在一般的字帖中是很难察觉的细节。这对我领悟“金刚经”这类佛教经典刻石的庄重感至关重要。我正在尝试用硬笔模仿这种“刻意而为之”的笔触,以便在日常练习中加入更多力量感。这本书的装帧也体现了对传统的尊重,朴实而不失典雅,让人愿意一再捧读。

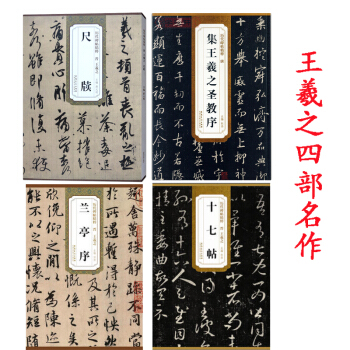

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有