具体描述

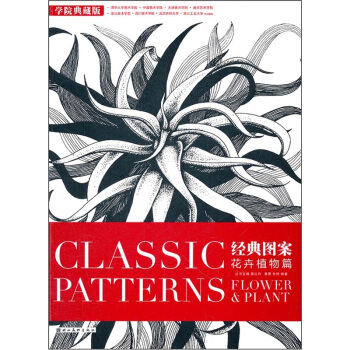

内容简介

余于前十年,购得清升平署档案及钞本戏曲千有余册,整理经年,会撰有整理升平署档案记,流传于世。略谓近百年戏曲之流变名伶之递代,以及宫廷起居之大略朝贺封册婚丧之。大典皆可于此征之后因此珍贵史料,涉于文毕史学范围太广并世学人欲,覩此以沼快者甚多而余之志趣乃偏于明季史事舆此颇不相涉扁秘籍,于私室杜摹者之殷望甚无谓也,乃出让于北平图书馆以公诸同好乃不久郎有秋浦周明泰君之清升平署存盘事例漫抄及平山王芷章君之清升平署志略。此二书曹取材于是各成巨著慰余纲罗放佚之初心,补余有志未迨之伟业前此整理,之微劳至此始觉不虚掷也。用户评价

这本厚重的古籍,初翻开时便被其严谨的排版和古朴的字体深深吸引。纸张泛着微微的黄,似乎在诉说着历史的沧桑,每一页都弥漫着墨香。作为一名对地方志和传统文化有着浓厚兴趣的读者,我一直期待能找到一部系统梳理特定区域历史脉络的著作。这本书的装帧非常精美,虽然内容涉及的领域较为专业,但编排的逻辑性很强,即便初次接触相关领域的读者,也能大致把握其叙述的脉络。作者在引言部分对资料来源的阐述极为详尽,这让人对后续内容的可靠性充满信心。尤其是那些手绘的地图和插图,细节丰富,极大地增强了文本的可读性和历史现场感。每次翻阅,都像是在进行一次穿越时空的探访,对古人的生活图景有了更具体的想象。这本书不仅仅是文字的堆砌,更像是一部活生生的历史画卷,值得细细品味。

评分这本书的文字风格非常典雅,但又不失朴实,读起来让人有一种沉浸式的体验。它不像某些学术著作那样枯燥乏味,而是巧妙地将历史事件与风土人情融合在一起。我在阅读过程中,时常会停下来,思考作者是如何在有限的篇幅内,精准地勾勒出那个时代的面貌的。书中对一些特定制度的描述,条理清晰,层次分明,即便是对我这个门外汉来说,也能迅速理解其核心要义。尤其是一些地方风俗的记录,生动有趣,充满了浓郁的生活气息,让人仿佛能闻到旧时集市的喧嚣,听到田间地头的歌谣。这套书的价值,绝不仅仅在于提供史实资料,更在于它提供了一种理解历史的独特视角,让人在宏大的叙事中,也能体察到微小的个体命运。

评分这本书的叙事节奏把握得相当到位,没有给人一种急促感或拖沓感。在论述重大历史转折点时,笔触显得尤为凝重有力,而在描述日常生产和文化传承时,则转为细腻温和,这种张弛有度的文风,极大地提升了阅读的舒适度。我发现自己很容易被带入书中描绘的场景,仿佛能感受到那个时代特有的社会氛围。对于地方史爱好者而言,这本书无疑提供了一个宝贵的切入点,它不像通史那样宏大到让人无从下手,而是聚焦于一个具体的地域,让读者能够深入挖掘,层层剥笋。读完之后,留给我的不仅是知识的充实,更是一种对历史变迁的深刻体悟,促使我思考过去如何塑造了我们当下的世界。

评分从装帧设计来看,这套书的设计充满了匠心。封面和内页的排版都透露出一种古典的韵味,让人爱不释手。特别是纸张的选择,厚实而有质感,使得翻页的手感极佳,这对于需要反复查阅的工具书来说,是一个重要的加分项。我特别喜欢其中对一些重要遗址或建筑的版画复刻,线条流畅,细节到位,几乎可以作为独立的艺术品来欣赏。这种对细节的关注,反映了出版方对传统文化保护的尊重与投入。对于像我这样既喜欢阅读内容又注重书籍载体的读者来说,这本书无疑是书架上的珍藏。它不仅是知识的载体,更是一件具有收藏价值的工艺品,值得细心呵护。

评分我非常欣赏作者在资料搜集和考证上的严谨态度。这本书的每一处论断,似乎都能找到坚实的文献支撑,这种求真务实的精神,在当代的许多著作中已属罕见。每当遇到关键性的事件或人物,作者总会附上详尽的注释或引文出处,这为深度研究提供了极大的便利。我个人尤其关注那些关于地方官署设置和人员更迭的章节,它们像是一张精密的时间网,将不同历史时期的脉络一一串联起来。虽然有些术语对现代读者来说略显晦涩,但通过其清晰的上下文语境,依然可以推导出其大致含义。整体来看,这是一部需要耐心去研读的精品,它不追求一目了然的快餐式阅读,而是要求读者投入时间去构建一个完整的历史认知框架。

评分清升平署,掌管着宫廷内朔望节令、喜庆大典的演出活动。清末帝后喜爱京剧,演出自然以京剧为主。当年宫中唱大戏的盛景已无从寻觅,惟有精心绘制的戏装扮相图留存至今。国家图书馆所藏的升平署资料,大概有91包、1805种。这些档案已经比较残破了,所以作为北京图书馆来讲,为了发挥这些档案的作用,在70、80年代进行了整理工作。第一步的整理工作是在图书馆修复组,用整旧如旧的方法把它修复出来;第二步是在1985年以后由善本组对这批档案进行整理和编目。所以我们现在知道,里面有300多种剧本,还有一些档案。档案的名目,是1985年以后整理出来的。但是这批档案,因为它没有正式编目,所以现在还无法为社会所利用。

评分论述升平署的第一部专著!作者是著名戏曲史家,从一九三三年起任北京图书馆馆员,从事戏曲史的研究工作,广泛查阅清代升平署档案,著作出版有《腔调考源》、《清代伶官传》、《清升平署志略》、《北平图书馆藏升平署曲本目录》等,对清代宫廷的戏曲活动及著名演员的事迹论述甚详,并首次纠正了“二黄”出于黄冈、黄陂之旧说,对研究京剧和地方戏提供了系统的资料,在国内外均有影响。主编了《中国京剧编年史》、《中国戏曲声腔丛考》、《京剧名艺人传略集》、《中国梨园发展史》等。

评分皇帝太后看戏

评分雍正之后是乾隆。始终以祖父康熙皇帝为榜样的乾隆皇帝更是一大戏迷。在乾隆之前,宫廷演的大多是折子戏。从乾隆开始,清宫大戏应运而生了。乾隆皇帝让御用文人编撰了好几台连台本戏。比如:把目连救母的故事编成剧本《劝善金科》,把三国演义的故事编成《鼎峙春秋》,把唐僧西域取经的故事编成《升平宝筏》。有了连台本戏,宫廷演戏也就越来越频繁了。

评分雍正皇帝即位之后自然也少不了娱乐。但是雍正皇帝还是在禁令中名为规定:除了节令喜庆之时,官员可以在家中看戏之外,禁止官府和私宅收养戏班。

评分颦语默,黛之四仪。心止于所,可以有仪矣。故喜之守黛也审,颦之守黛也审,语默之守黛也审。喧景含荑,黛之喜也。微云拂汉,黛之颦也。朱弦拂袖,黛之语也。清月翳林,黛之默也。喜颦语默,无作也。而感诸黛,黛无作也。而感诸近侍,感诸同类,感诸君子矣。故息妫不言,强宰销其蛊术;李妹善对,狞妪戢其嚣风。是

评分装帧精美,内容就不用谈了!

评分皇帝太后看戏

评分书还可以,发货太慢了

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![中国舞等级考试教材:第5级(儿童) [Syllabus for Graded Examin Ation on Chinese Dance] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/10980138/rBEHaVBEYv4IAAAAAADSO3jqLfoAAA_vQEaZoUAANJT389.jpg)

![艺术与道德 [Something of Art to Morals] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11182264/rBEQWVEq3v0IAAAAAAqUPfZHo0gAAA-_AGR1zgACpRV158.jpg)

![动画电影 [Le Cinema d'animation] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11282188/rBEhWVH3MzsIAAAAAAGj5USGzqUAABhPgE6_csAAaP9432.jpg)