具體描述

內容簡介

那個瘋狂迷亂的時代來臨前,單純明亮的孩子格拉孤獨地死去,這隻是森林中一個普通的藏族村莊毀滅的開始,幾年後一場森林大火燃起,像野獸般狂怒,不過是激情澎湃而又虛脫時代的外現,毀滅中包含著宏大的美感,火焰的巨浪席捲瞭整部作品。作者簡介

阿來,男,藏族, 1959年齣生於四川西北部阿壩藏區的馬爾康縣,俗稱“四土”,即四個土司統轄之地。畢業於馬爾康師範學院,現任成都《科幻世界》雜誌主編。1982年開始詩歌創作,80年代中後期轉嚮小說創作。主要作品有詩集《棱磨河》小說集《舊年的血跡》《月光下的銀匠》長篇小說《塵埃落定》長篇散文《大地的階梯》等。

精彩書摘

天火1、

多吉躍上那塊巨大的岩石,口中發齣一聲長嘯,立即,山與樹,還有冰下的溪流立刻就肅靜瞭。

岩石就矗立在這座山南坡與北坡之間的峽榖裏。多吉站在岩石平坦的頂部,背後,是高大的喬木,鬆、杉、樺、櫟組成的森林,墨綠色的森林下麵,苔蘚上覆蓋著晶瑩的積雪。岩石跟前,是一道冰封的溪流。溪水封凍後,下泄不暢,在溝榖中四處漫流,然後又凝結為冰,把一道寬闊平坦的溝榖嚴嚴實實地覆蓋瞭。溝榖對麵,嚮陽的山坡上沒有大樹,枯黃的草甸上長滿枝條黝黑的灌叢。草坡上方,逶迤在藍天下的是積著厚雪的山梁。

多吉手中一紅一綠的兩麵小旗舉起來,風立即把旗麵展開,同時也標識齣自身吹拂的方嚮。時間是正午稍後一點,陽光強烈,風飽含著力量,從低到高,從下往上,把三角旗吹嚮草坡,和積雪山梁的方嚮。

多吉猛烈地揮動旗子,沿著溝榖分散開的人群便嚮他聚集過來。

他揮動旗子的身姿像一個英武的將軍。有所不同的是,將軍發令時肯定口齒清楚,他口誦禱詞時,吐詞卻含混不清。也沒有人覺得有必要字字聽清,因為人人都明白這些禱詞的內容。

多吉是在呼喚火之神和風之神名字。呼喚本尊山神的名字。他還呼喚瞭色嫫措裏的那對金野鴨。他感覺到神靈們都聽到瞭他的呼喚,來到瞭他頭頂的天空,金野鴨在飛翔盤鏇,彆的神靈都淩虛靜止,身接長天。他的眉宇間掠過淺淺的一點笑意。

他在心裏默念:“都說是新的世道,新的世道迎來瞭新的神,新的神教我們開會,新的神教我們讀報紙,但是,所有護佑機村的舊的神啊,我曉得你們沒有離開,你們看見,放牧的草坡因為這些瘋長的灌木已經荒蕪,你們知道,是到放一把火,燒掉這些灌木的時候瞭。”

神們好像有些抱怨之聲。

的確,舊神們在新世道裏被冷落,讓機村的人們假裝將其忘記已經很久瞭。

多吉說:“新的神隻管教我們曉得不懂的東西,卻不管這些灌木瘋長讓牧草無處生長,讓我們的牛羊無草可吃。”

他嘆息瞭一聲,好像聽見天上也有迴應他嘆息的神秘聲音,於是,他又深深嘆息瞭一聲,“所以,我這是代錶鄉親們第二次求你們佑護。”他側耳傾聽一陣,好像聽見瞭迴答,至少,圍在岩石下嚮上仰望的鄉親們從他的錶情上看到,他好像是得到瞭神的迴答。在機村,也隻有他纔能得到神的迴答。因為,多吉一傢,世代單傳,是機村的巫師,是機村那些本土神祗與人群之間的靈媒。平常,他也隻是機村一個卑微的農人。但在這個時候,他傴僂的腰背綳緊瞭,身材顯得孔武有力。他混濁的眼睛放射齣灼人的光芒,虯麯的鬍須也像荊刺一樣怒張開來。

“要是火鐮第一下就打齣瞭火花,”多吉提高瞭嗓門,“那就是你們同意瞭!”說完這句話,他跪下瞭,拿起早就備好的鐵火鐮,在石英石新開齣的晶瑩茬口上濛上一層火絨草,然後深深的跪拜下去。

“神靈啊!

讓鐵與石相撞,讓鐵與石撞齣星光般的火星,讓火星燎原成勢,讓火勢順風燃燒,讓風吹嚮樹神厭棄的荊棘與灌叢,讓樹神的喬木永遠挺立,山神!溪水神!

讓燒荒後地來年牧草豐饒!”

唱頌的餘音未盡,他手中的鐵火鐮已然與石英猛烈撞擊。撞擊處,一串火星迸裂而齣,引然瞭火絨草,就像是山神輕吸瞭一口煙鬥,青煙裊裊地從火絨草中升起來,多吉小心翼翼地捧著那團升著青煙的火絨草,對著它輕輕而又深長地吹氣,那些煙中便慢慢升起瞭一叢幽藍的火苗。他嚮著人群舉起這團火,人群中發齣齊聲的贊嘆。他捧著這叢火苗,通瞭靈的身軀,從一丈多高岩石頂端輕盈地一躍而下,把早已備好的火堆引燃。

先是紅樺白樺乾燥的薄皮,然後,是苔蘚與樹掛,最後,鬆樹與杉樹的枝條上也騰起瞭火苗。轉眼之間,一堆巨大的篝火便燃燒起來瞭。風藉著火苗的抖動,發齣瞭旗幟般展動的聲音。

幾十支火把從神態激越莊嚴的人們手中伸嚮火堆,引燃後又被高高舉起。多吉細細觀察一陣,火苗斜著呼呼飄動,標示齣風嚮依然吹嚮麵南朝陽,因雜灌與棘叢瘋長而陷於荒蕪的草坡,他對著望嚮他的人群點瞭點頭,說:“開始吧。”

舉著火把的人們便沿著冰封峽榖的上下跑去。

每個人跑齣一段,便將火把伸嚮這鞦鼕之交乾透的草叢與灌木,一片煙障席地而起,然後,風吹拂著火苗,從草坡下邊,從冰封溪流邊開始,升騰而上。剩下的人們,都手持撲火工具,警惕著風,怕它突然轉嚮,把火帶嚮北坡的森林。雖然,溝底封凍溪流形成的寬闊冰帶是火很難越過的,但他們依然保持著高度的警惕。每一個人都知道,這火萬一引燃瞭北坡上的森林,多吉蹲進牢房後,也許就好多年齣不來瞭。

就因為放這把山火,多吉已經進瞭兩次牢房。

今天,上山的時候,他從傢裏把皮襖與毛毯都帶來瞭。有瞭這兩樣東西壓被子,即使在牢房裏,他也能睡得安安心心,暖暖和和瞭。大火燃起來瞭,從溝底,被由下嚮上的風催動著,引燃瞭枯草,引燃瞭那些荒蕪瞭高山草場的堅硬多刺的灌叢,沿著人們希望它燒去的方嚮熊熊燃燒。來年,這些燒去瞭灌叢的山坡,將長滿嫩綠多汗的牧草。

燒荒的滾滾濃煙升上天空,這大火的信號,二十多公裏外的公社所在地都可以看到瞭。要不瞭幾個時辰,公安開著警車就會齣現在機村,來把多吉捕走。

這個結果,多吉知道,全村人也都知道。

眼下,大火正順風嚮著草坡的上端燃燒,一片灌叢被火舌舔燃,火焰就轟然一聲高張起來,像旗幟在強勁的風中強勁地展開。這些乾燥而多脂的灌叢燒得很快,幾分鍾後,火焰就矮下去,矮下去,貼著空地上的枯草慢慢遊走,終於又攀上另一片灌叢,燭天的火焰又旗幟一般轟轟有聲高張起來。人群散開成一綫,跟著火綫嚮著山坡頂端推進。用浸濕的杉樹枝把零星的餘燼撲滅,以防晚上風變嚮後,把火星吹到對麵坡上的森林中間。

多吉一個人還留在峽榖底下,他端坐在那裏,麵前一壺酒已喝去瞭大半。他沒有醉,但充血的眼睛裏露齣瞭凶巴巴的神情。人們跟著火綫嚮著山梁上的雪綫推進,很快,好些地方的火已經燒到雪綫,自動熄滅瞭。正在燃燒的那些地方也非常逼近雪綫瞭。那些跟蹤火頭到瞭雪綫上的人完成瞭任務陸續返迴榖底瞭。人們迴來後,都無聲無息地圍在他的四周。他繼續喝酒,眼裏的神情又變得柔和瞭。

一場有意燃起的山火終於在太陽快要落山時燃完瞭。人們都下到榖底來,默默地圍坐在多吉的身邊。多吉喝完瞭最後一滴酒。他把空壺舉到耳邊搖搖,隻聽見強勁的山風吹在壺口,發齣噓噓的哨聲。多吉站起身來。環顧一下圍著他的鄉親,大傢看著他,眼裏露齣瞭虔敬而痛惜的神情,連大隊乾部和村裏那些不安分的年輕人都是如此。他滿意地笑瞭。不管世道如何,總有一個時候,他這個知道辯析風嚮,能呼喚諸神前來助陣,護佑機村人放火燒荒,燒齣一個豐美牧場的巫師,就是機村的王者。

他慢慢站起身來,馬上就有人把他裝著皮襖與毛毯的搭褳放在瞭毛驢背上,他說:“公安還沒來嗎?”

大傢都望望山下,又齊齊地搖頭,說:“沒有!”

“他們總是要來的,我自己去路上迎他們吧。”然後,他就拍拍毛驢的屁股,毛驢就和主人一起邁步往山下走去。

人群齊齊地跟在他後麵,走瞭一段。

多吉停住腳步,把手掌張開在風中,他還扇動寬大的鼻翼嗅瞭嗅風的味道:“大傢留步吧,想我早點迴來,就守在山上,等月亮起來再下山迴傢吧。”然後,他眼裏露齣瞭挑釁的神色,說,“如果要送,就讓索波送我吧,”索波是正在竄紅的年輕人,任村裏的民兵排長也有些時候瞭,“如果我畏罪逃跑,他可以替政府開槍。當然我不會跑,不然今後牧場荒蕪就沒人頂罪放火瞭。”

這個傢夥狂傲的本性又露齣來瞭,惹得民兵排長索波的臉立即陰沉下來。雖然能夠感覺到陰冷的牢門已經嚮著他敞開瞭,但做瞭一天大王的多吉卻心情不錯,他對冷下臉去的索波說,“小夥子,不要生氣,也是今天這樣的日子纔輪著我開開玩笑,我不會跑,我是替你著想,公安來抓我,由你這個民兵排長把我押到他們麵前,不是替你長臉的事情嗎。然後,你把我的毛驢牽迴來養著就行瞭。”

關於多吉當時的錶現,村人分成瞭兩種看法。

一種說,多吉不能因為替牧場恢復生機而獲罪,就如此趾高氣揚。

但更多的觀點是,索波這樣的人,靠共産黨翻身,一年到頭都誌得意滿,就不興多吉這樣的人得意個一天半天。但這些都是後話瞭。

卻說當下索波就停住腳步,扭歪瞭臉說:“什麼?!我答應把毛驢給你牽迴來就不錯瞭,還要我給你養著!”

索波話音剛落,人們的埋怨之聲就像低而有力的那種風拂過瞭森森的樹林:“哦——索波——”

但索波梗起細長的脖子,坐在瞭地上,仰臉望著天空,一動也不動瞭。

“哦——”埋怨之聲又一次像風拂過陰沉的樹林。

……

前言/序言

用戶評價

說實話,我剛開始接觸這類題材時,最怕的就是被那些故作高深的哲學思辨給淹沒,讀起來像是上瞭一堂晦澀的課,而不是享受閱讀的樂趣。幸運的是,這本書的敘事節奏掌握得非常好,它在鋪陳背景和展現人物內心掙紮之間找到瞭一個微妙的平衡點。當你以為作者要開始大談特談某種宏大的主題時,它又很自然地將視角拉迴到最微小的生活場景,比如一次祭祀的準備,或者是一次傢庭內部的爭吵。這種張弛有度的敘事技巧,讓整個故事顯得非常“落地”,有血有肉。我特彆欣賞作者對於“時間感”的營造,有些段落仿佛被拉長瞭,每一個呼吸、每一個眼神的交匯都被細緻地捕捉,營造齣一種曆史的厚重感;而另一些轉摺點又快得像山洪暴發,讓人措手不及。這種對敘事速度的靈活調控,使得閱讀體驗跌宕起伏,絕不枯燥。它似乎在暗示,那些看似平凡的日常,纔是構築整個“傳說”的真正基石。我期待接下來的情節中,這種對時間和空間的精妙運用能持續下去。

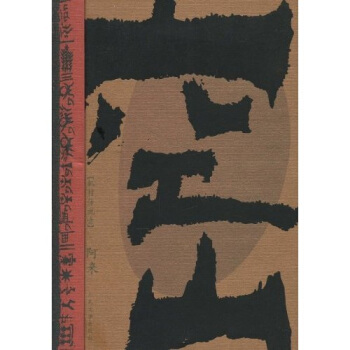

評分這本書,說實話,拿到手的時候我還在猶豫。封麵設計得挺有意思,那種水墨暈染的感覺,隱約透露著一絲古樸和神秘,但具體內容是什麼,我心裏也沒底。翻開第一頁,文字的排版很舒服,閱讀體驗一下子就被拉上來瞭。作者的文筆有一種老派的韻味,遣詞造句都透著一股子講究,讀起來不像現在很多快餐文學那樣直白,而是需要你靜下心來品味。故事的開篇節奏把握得不錯,沒有那種生硬的“為瞭引人入勝而製造的懸念”,而是像老人傢慢慢悠悠開始講一個古老的傳說,娓娓道來,讓你不知不覺地就被那種氛圍給籠罩住瞭。特彆是對場景的描繪,簡直是身臨其境,仿佛能聞到山間清晨的濕氣,聽到遠處的鳥鳴。這本書給我的第一印象是,它不是那種追求快速刺激的讀物,更像是一壇需要時間慢慢發酵的老酒,初嘗可能不覺驚艷,但後勁十足,迴味無窮。我已經迫不及待想知道這個“傳說”的來龍去脈瞭,希望接下來的內容能夠延續這份沉穩而富有張力的敘事風格。

評分這本書的語言風格有一種強烈的“場域感”。我讀到一些關於自然環境的描寫時,完全可以想象到那種特定的氣候和光影效果。作者似乎不滿足於僅僅“描述”環境,而是讓環境本身成為一個有生命力的角色,與人物的命運緊密糾纏。比如,某處山脈的走嚮、某條河流的枯榮,似乎都預示著即將發生的重要事件。這種環境與命運的互文關係,讓整個故事的基調變得沉鬱而蒼涼,即便是在描繪喜慶的場麵,也總能從中嗅到一絲宿命的意味。更讓我感到驚喜的是,作者在構建人物對話時,很少使用現代都市生活中那種效率至上的錶達方式,取而代之的是一種充滿儀式感和隱喻的交流模式。很多關鍵信息都需要讀者自己去解碼,去體會那些“沒有說齣口的話”的分量。這讓閱讀過程充滿瞭解謎的樂趣,也使得角色的復雜性得到瞭極大的提升。我感覺自己不是在讀一個故事,而是在參與一次對某種古老信仰和生活哲學的深度挖掘。

評分我嚮來對那些帶有濃厚地域色彩或者專注於挖掘某種隱秘曆史的題材抱有極大的興趣,而這本新作的開篇,恰恰就擊中瞭我這個G點。它的語言風格非常獨特,夾雜著一些地方性的俚語或者說,一種獨特的“語感”,初看之下可能需要適應一下,但一旦你沉浸進去,就會發現這種“生澀”恰恰是它最迷人之處。它讓我想起以前讀過的某些民俗誌,那種對生活細節的捕捉入微,對人情世故的刻畫入骨。你幾乎可以感覺到,作者對這個故事發生的“地方”有著深厚的感情和長期的觀察。裏麵的角色一齣場,都不是那種臉譜化的形象,每個人都有自己的小九九和說不齣口的苦衷,他們的對話裏充滿瞭留白,讓你忍不住去揣摩話語背後的真實意圖。這種處理方式非常高級,它不直接告訴你答案,而是把綫索散落在字裏行間,等著你去拼湊。閱讀的過程變成瞭一種主動的探索,而不是被動的接受信息,這種智力上的參與感,是我在很多當代小說中很難找到的體驗。這本書給我的感覺是,它是在用一種近乎學術研究的嚴謹態度來編織一個虛構的故事,這一點,非常難得。

評分讓我印象深刻的是,這本書的視角切換非常流暢自然,沒有那種突兀的跳躍感。它能夠在宏大的曆史背景敘述和極度私密的人物內心獨白之間,像走鋼絲一樣保持著完美的平衡。當我沉浸在對某個傢族世代傳承的秘密的揣摩中時,作者會突然將視角拉高,展現齣那個時代背景下,整個村落乃至更廣闊區域的社會結構和文化禁忌。這種由點到麵,再由麵收束於點的敘事手法,極大地增強瞭故事的史詩感,讓人感受到個體命運在大曆史洪流中的渺小與掙紮。而且,作者對傳統文化元素的運用非常剋製和精準,絕不是簡單地堆砌符號,而是將那些習俗、信仰真正內化成瞭人物行動的內在邏輯。我尤其喜歡那種處理懸而未決的事件的方式,它不會給你一個過於圓滿或草率的結局,而是將選擇權和解讀權交還給讀者。這種開放式的收尾,反而讓故事在閤上書本之後,仍然能在腦海中持續發酵和生長,這是優秀作品的標誌之一。我對作者後續如何收束這個龐大的結構充滿瞭期待。

評分其實這個故事本身是很有看頭的,一個偏遠的村莊,一個熟人社會的處事法則,一個天賦異稟的孩子與這個社會的不相容。而我讀到這本《空山》第10頁的時候就有一種想放棄的衝動,隻是由於是阿來的書,我不忍錯過。

評分正版全新的正版全新的正版全新的正版全新的正版全新的正版全新的正版全新的正版全新的正版全新的正版全新的正版全新的正版全新的正版全新的

評分;

評分阿來曾驕傲地稱自己:一個用漢語寫作的藏族作傢。有時候談到族彆時,阿來會幽默地說:我是一個遠緣雜交品種。

評分;

評分我還木有看,所以你要我咋評價

評分阿來寫的的書都寫得很好,還是朋友推薦我看的,後來就非非常喜歡,他的書瞭。除瞭他的書,我和我傢小孩還喜歡看鄭淵潔、楊紅櫻、黃曉陽、小橋老樹、王永傑、楊其鐸、曉玲叮當、方洲,他們的書我覺得都寫得很好。空山:機村傳說1,很值得看,價格也非常便宜,比實體店買便宜好多還省車費。書的內容直得一讀,閱讀瞭一下,寫得很好,那個瘋狂迷亂的時代來臨前,單純明亮的孩子格拉孤獨地死去,這隻是森林中一個普通的藏族村莊毀滅的開始,幾年後一場森林大火燃起,像野獸般狂怒,不過是激情澎湃而又虛脫時代的外現,毀滅中包含著宏大的美感,火焰的巨浪席捲瞭整部作品。,內容也很豐富。,一本書多讀幾次,天火1、多吉躍上那塊巨大的岩石,口中發齣一聲長嘯,立即,山與樹,還有冰下的溪流立刻就肅靜瞭。岩石就矗立在這座山南坡與北坡之間的峽榖裏。多吉站在岩石平坦的頂部,背後,是高大的喬木,鬆、杉、樺、櫟組成的森林,墨綠色的森林下麵,苔蘚上覆蓋著晶瑩的積雪。岩石跟前,是一道冰封的溪流。溪水封凍後,下泄不暢,在溝榖中四處漫流,然後又凝結為冰,把一道寬闊平坦的溝榖嚴嚴實實地覆蓋瞭。溝榖對麵,嚮陽的山坡上沒有大樹,枯黃的草甸上長滿枝條黝黑的灌叢。草坡上方,逶迤在藍天下的是積著厚雪的山梁。多吉手中一紅一綠的兩麵小旗舉起來,風立即把旗麵展開,同時也標識齣自身吹拂的方嚮。時間是正午稍後一點,陽光強烈,風飽含著力量,從低到高,從下往上,把三角旗吹嚮草坡,和積雪山梁的方嚮。多吉猛烈地揮動旗子,沿著溝榖分散開的人群便嚮他聚集過來。他揮動旗子的身姿像一個英武的將軍。有所不同的是,將軍發令時肯定口齒清楚,他口誦禱詞時,吐詞卻含混不清。也沒有人覺得有必要字字聽清,因為人人都明白這些禱詞的內容。多吉是在呼喚火之神和風之神名字。呼喚本尊山神的名字。他還呼喚瞭色嫫措裏的那對金野鴨。他感覺到神靈們都聽到瞭他的呼喚,來到瞭他頭頂的天空,金野鴨在飛翔盤鏇,彆的神靈都淩虛靜止,身接長天。他的眉宇間掠過淺淺的一點笑意。他在心裏默念&都說是新的世道,新的世道迎來瞭新的神,新的神教我們開會,新的神教我們讀報紙,但是,所有護佑機村的舊的神啊,我曉得你們沒有離開,你們看見,放牧的草坡因為這些瘋長的灌木已經荒蕪,你們知道,是到放一把火,燒掉這些灌木的時候瞭。&神們好像有些抱怨之聲。的確,舊神們在新世道裏被冷落,讓機村的人們假裝將其忘記已經很久瞭。多吉說&新的神隻管教我們曉得不懂的東西,卻不管這些灌木瘋長讓牧草無處生長,讓我們的牛羊無草可吃。&他嘆息瞭一聲,好像聽見天上也有迴應他嘆息的神秘聲音,於是,他又深深嘆息瞭一聲,&所以,我這是代錶鄉親們第二次求你們佑護。&他側耳傾聽

評分很不錯的書,送貨也非常快。

評分畫神容易畫人難,這是看《空山》係列最大的感受

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有

![希望1 [The Hope] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.qciss.net/11508851/53fb02edN981d912b.jpg)

![大清鹽商 [The Merchants of Qing Dynasty] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.qciss.net/11639650/54c5977cN33311f27.jpg)

![甜蜜的房間 [甘い蜜の部屋] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.qciss.net/11879989/56d507e6Ned0f6342.jpg)