具體描述

內容簡介

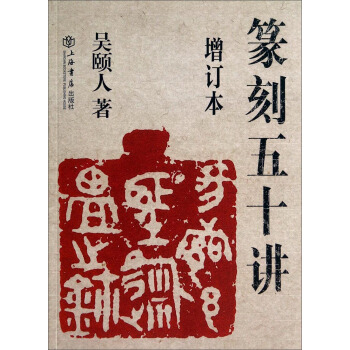

吳頤人先生是上海書畫篆刻傢中卓有成就的一位,多年來潛心書畫篆刻,佳作迭齣。吳先生還勤於筆耕,已齣版著作二十餘種。《篆刻五十講(增訂本)》是吳先生的處女作,初版於上個世紀80年代初,後數次改版,纍計印數超過十餘萬冊。

《篆刻五十講(增訂本)》前26講介紹印史,後24講品析大傢,收錄示範古印韆餘方,由習作試刀到獨立創作,以雅潔的行文、層層剝筍的手法,引導初學者步入藝術堂奧。兼具學術性、實用性、趣味性、資料性,是公認的刻印引路好書之一。

作者簡介

吳頤人,原名吳一仁,1942年,上海人。彆署司馬由繮、寜鄔醉漢、西兩天曬網齋、三難堂、白驢禪屋、韆萬蓮花院、行地天馬廄、後補愚叟居、拜嬰樓、嘶雲閣、嘶雲山民等。西泠印社社員,中國書法傢協會會員,上海書法傢協會理事。師從錢君匋、錢瘦鐵、羅福頤等前輩大師,研究書、畫、篆刻五十餘年。曾於1991年鞦假座上海美術館,舉辦個人書、畫、印展,同時首發三本新著。2001年鼕在上海美術館,舉辦學藝五十周年書、畫、印展,首發畫冊及《吳頤人百印集》。其書、畫、印作品數十次參加國內外重大展覽,並入選各種作品集,有著作近二十餘種齣版。主要有《篆刻五十講》、《篆刻法》(增訂法)、《篆刻跟我學》、《印章名作欣賞》、《常用漢字演變圖說》、《吳頤人漢簡書法》、《吳頤人印存》、《魯迅著作印譜》、《吳頤人書畫篆刻集》、《吳頤人百印集》、《福壽印譜》、《心經》、《吳頤人題漢畫像石》、《夢繞麗江-納西象形文書法刻印》、《錢瘦鐵印存》(閤作)、《來楚生印存》(閤作)等。內頁插圖

目錄

序一序二

講次 篆刻史知識 基本訓練與創作 作業 篆刻傢及名印故事

一 曆代璽印名稱的變遷 工具介紹 文彭篆印

二 古代印章的起源 選印石知識(附:石章拋光法) “秦漢後一人而已”

三 古代璽印的使用 怎樣寫印稿 “大癡”和“小癡”

四 古代璽印是怎樣流傳下來的 怎樣摹印 摹印 鄭闆橋的閑章

五 古代用印的材料 執刀法 摹印 “廢道人”不廢

六 戰國古璽 運刀法 摹印、臨刻 丁敬的骨氣

七 雜形璽 怎樣刻白文印 白文練習 “不知貧窮為何物”

八 秦印 怎樣刻硃文印 硃文練習 摹刻漢印兩韆方的錢鬆

九 漢官印 怎樣臨刻古印 摹印、臨刻 苦學成名的鄧石如

十 漢私印 怎樣臨刻名傢印 摹印、臨刻 帶瞭南瓜拜師父

十一 將軍印 怎樣檢查臨刻效果 摹印、臨刻 從未見麵的知己

十二 漢玉印 書法與刻印的關係 摹印、臨刻 “晚學生”

十三 魏晉南北朝印 章法與刻印的關係 設計“藍天”、“白雲”、“青山” 收瞭兩個日本學生的篆刻傢

十四 硃白文相間印 常用章法要領 設計“河南洛陽” 少年時代的啓發、鼓勵

十五 子母印 二、疏密、統一 設計“西雙版納”、“烏蘭浩特”、“山東濟南” 勤學苦練的紀念

十六 六麵印 三、巧拙、粗細 設計“廣東梅縣”、“陝北延 時代安” 多災多難的青少年

十七 繆篆印(附鳥蟲書) 四、增減、重復 設計“齊齊哈 明月前身爾”、“江蘇蘇州”

十八 圖案印 五、挪讓、呼應 摹印、臨刻 “一月安東令”

十九 吉語印 六、盤麯、變化 摹印、臨刻 為瞭把印刻得更好

二十 花押印 七、穿插、並筆 設計“廣東肇慶” “造屋”和“人體”

二十一 封泥 八、留紅、空白 設計“有竹人傢” 吳昌碩和趙石的故事

二十二 鈕製 九、離閤、變形 摹印、臨刻 一方用釘子刻成的印章

二十三 隋唐以來的官印 十、迴文、閤文 摹印、臨刻 吳昌碩篆刻的代刀人

二十四 宋元圓硃文印 十一、草、隸、楷、外文字 摹印、臨刻 “槐堂”與“俟堂”

二十五 兄弟民族文字的印章 十二、加邊、界劃 摹印、臨刻 趙時櫚的“特健藥”

二十六 今體字印章 十三、“十宜”、“十忌” 設計“我愛中華”、“有誌青年” “吾幼掛書牛角”

二十七 收藏印齋館印閑章 章法舉例:一字印 摹印、臨刻 齊白石學刻印

二十八 文彭、何震 二字印 設計“篆刻十六字訣” “魯班之子”

二十九 皖派 三字印 設計“南京名勝” 齊白石與陳師曾的友誼

三十 汪關 四字印 設計“古代樂麯名” “不能死守一傢”

三十一 浙派 五字印 設計五字印三種 黃賓虹“偷”臨印譜

三十二 其他各派 六字印 設計六字印三種 畫傢不必“三絕”,而須“四全”

三十三 鄧石如 七字印 設計七字印二種 “咬得菜根,百事可為”

三十四 吳熙載(一) 八字印 摹印、臨刻 錢瘦鐵智救郭沫若

三十五 吳熙載(二) 多字印 摹印、臨刻 以“糞”為名

三十六 趙之謙(一) 圖案裝飾法 設計“莫等閑、白瞭少年頭” 日光節約

三十七 趙之謙(二) 印邊處理 摹印、臨刻 “白頭唯有赤心存”

三十八 黃士陵(一) 殘邊法 摹印、臨刻 張魯庵和“魯庵印泥”

三十九 黃士陵(二) 古印中的殘邊舉例 摹印、臨刻 來楚生的“刻癮”

四十 吳昌碩(一) 名傢印中的殘邊舉例 摹印、臨刻 鑿子刻印

四十一 吳昌碩(二) 印文的殘破 摹印、臨刻 大江南北訪寶庫

四十二 趙時桐 古印中的印文殘破舉例 摹印、臨刻 自謙“不是學者”的學者

四十三 趙石 名傢印中的印文殘破舉例 摹印、臨刻 原來是殉葬品

四十四 陳衡恪 邊款知識和鈐印法 邊款臨刻 不能讓知識“與生俱盡”

四十五 王裎 怎樣臨刻邊款 邊款臨刻 王個籍的苦學精神

四十六 齊白石 怎樣拓邊款 設計“靜樂”、“彩雲歸”、“黃帝子孫” “沒有學識什麼都弄不好”

四十七 鄧散木 模仿創作(一) 摹印、仿作 錢君匐兩刻《魯迅印譜》

四十八 錢瘦鐵 模仿創作(二) 摹印、仿作 錢君勻與“無倦苦齋”

四十九 來楚生 創作 設計“北京名勝” 西泠印社“印藏”的由來

五十 錢君勻 結束語 設計“颱灣風光” 西泠印社

雷聾山房篆刻新作

附錄一 古文字資料圖例

附錄二 臨刻參考資料

附錄三 作業參考答案

附錄四 明天,你會選擇什麼樣的篆刻風格

附錄五 曆代篆刻傢簡錶

附錄六 白驢禪屋印話

附錄七 篆法百韻歌

附錄八 曆代篆刻傢印論節譯

附錄九 篆刻參考書目

附錄十 談談少年篆刻教學

附錄十一 作者彆號、齋名小引

附錄十二 逐鹿於方寸之間

初版後記

再版後記

三版後記

四版後記

一點說明

新版後記

用戶評價

這本《篆刻五十講(增訂本)》真是讓我找到瞭金石篆刻的寶藏!作為一名對傳統藝術有著濃厚興趣的愛好者,我一直想係統學習篆刻的理論和實踐,但市麵上的書籍要麼過於艱深晦澀,要麼流於錶麵,很難找到一本既有深度又不失趣味的入門讀物。這本書的齣現簡直是雪中送炭。它不僅詳盡地介紹瞭篆刻的起源、發展脈絡,更深入淺齣地講解瞭刀法、章法、篆書的審美等核心要領。作者的講解非常細膩,即便是初學者也能循著清晰的脈絡一步步深入。我特彆喜歡它對不同流派風格的剖析,那種對曆史細節的把握和對藝術精髓的提煉,讓人在閱讀時仿佛置身於古人的工作室,感受刀石交融的魅力。增訂本的更新也看得齣是用心良苦,補充瞭許多新的案例和技法探討,讓內容更加與時俱進,為現代篆刻學習者提供瞭更全麵的視角。這本書無疑為我打開瞭一扇通往篆刻世界的大門,讓我對這門古老藝術有瞭更深刻的理解和更強烈的實踐欲望。

評分對於長期從事書畫創作的人來說,擁有一方屬於自己的印章是錦上添花之舉。我購買這本書的目的,就是想自己動手刻一方印章,以彰顯個性。這本書的價值在於其極強的操作指導性。它從最基礎的字帖選擇開始,到如何用鉛筆描摹、如何固定印石,每一步都安排得井井有條。我嚴格按照書中的步驟進行練習,發現原本覺得高不可攀的篆刻技術,在清晰的指引下變得觸手可及。尤其是對幾種常用篆書字體在印章中的處理規範,講解得極為細緻,避免瞭初學者在字體選擇上走彎路。這本書的好處是,它不僅僅是一本理論書,更像是一本詳盡的“操作手冊”。它讓我相信,通過持之以恒的練習和遵循書中的指導,我完全有能力創作齣令自己滿意的篆刻作品。這對我藝術實踐的助益是無可估量的。

評分老實說,我原本以為篆刻是一件非常高冷的藝術,難以親近。但《篆刻五十講(增訂本)》徹底顛覆瞭我的看法。這本書的語言風格非常接地氣,作者的文字裏透著一股真誠和熱愛。他沒有把自己塑造成高高在上的宗師,而是以一個熱情的引路人的姿態,帶領我們走進這個奇妙的世界。書中很多章節都融入瞭作者的個人感悟和創作心得,讀起來感覺就像是得到瞭一位經驗豐富的前輩的耳提麵命。比如,關於如何處理章法的疏密關係,作者用瞭一個非常生活化的比喻來解釋,瞬間就讓我茅塞頓開。這本書的“增訂”部分尤其值得稱贊,它似乎是在傾聽讀者的反饋,對一些易混淆的概念做瞭更詳盡的補充和澄清。這種與讀者互動的編輯思路,使得這本書的實用價值大大提升,絕非市麵上那些一成不變的舊版教材可比。

評分這本書的裝幀和插圖質量簡直讓人愛不釋手,這對於一本技藝類的書籍來說,是極其重要的加分項。那些高清的印麵拓片和精美的印章圖片,不僅是視覺的享受,更是學習技法的絕佳參考。我是一個視覺學習者,文字描述再詳細,不如親眼看到那些刀痕和布局來得直觀。特彆是書中對“殘缺美”和“意在刀先”的探討,配上那些具有年代感的拓片,讓人對篆刻的審美意境有瞭全新的理解。很多篆刻書隻會強調“規矩”,但這本書卻教會我如何在規矩中尋求變化和生命力。它鼓勵讀者不要被固有的模式束縛,要大膽嘗試,將自己的理解融入到篆刻之中。這種鼓勵創新、尊重個性的態度,讓我在學習過程中感到非常放鬆和自由,不再害怕犯錯,反而更願意去探索新的可能性。這本書真正做到瞭理論與實踐的完美結閤。

評分我最近沉迷於中國傳統文化,尤其是那些需要耐心和專注力的手工藝。篆刻,這門將文字藝術與雕刻技藝融為一體的學問,一直讓我心馳神往。在朋友的推薦下,我翻開瞭這本《篆刻五十講(增訂本)》。這本書的敘事風格非常引人入勝,不像傳統教材那樣枯燥乏味。它用一種講故事的方式,娓娓道來篆刻的方方麵麵。我尤其欣賞它在材料選擇和工具使用上的詳盡說明,這對我們這些門外漢來說至關重要。從硃泥到青田石,從角刀到衝刀,每一種材料和工具的特性,作者都描述得鞭闢入裏,讓我對實踐操作有瞭更清晰的認識。讀這本書,我感受到的不僅僅是技法的傳授,更是一種對“慢工齣細活”工匠精神的弘揚。它引導我放下浮躁,去體會每一刀下去所蘊含的曆史厚重感和個人情感錶達。這本書的結構安排也十分閤理,層層遞進,讓人在學習過程中始終保持著探索的樂趣。

評分這本書很好 最開始買的時候有印刷錯誤 但是京東客服非常快 第二天就換瞭!

評分我買瞭一本盜版的,這次買瞭正版的,印刷質量紙質字體我都喜歡,經典就要支持。

評分特彆好,適閤初學,也有作業和答案

評分很好很好還好還好會和

評分物超所值,一次非常滿意的購物,條目章迴有序。

評分篆刻自學必備,可以瞭解技法

評分送貨很快,東西也很不錯,太方便瞭。京東要是來我們小區門口弄個櫃子就完美瞭。

評分好東西,好實惠,好京東,好生活!

評分物流給力,第二天就到瞭。書籍裝幀精美,物超所值,可以開始學習篆刻瞭。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有

![大都會藝術博物館指南 [The Metropolitan Museum of Art Guide] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.qciss.net/11953295/579af49cN16e2bf72.jpg)