具体描述

内容简介

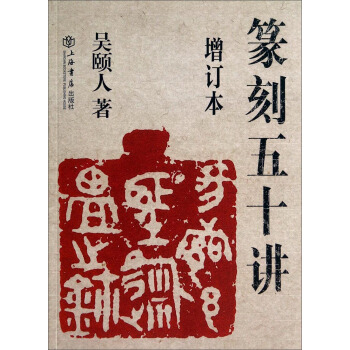

吴颐人先生是上海书画篆刻家中卓有成就的一位,多年来潜心书画篆刻,佳作迭出。吴先生还勤于笔耕,已出版著作二十余种。《篆刻五十讲(增订本)》是吴先生的处女作,初版于上个世纪80年代初,后数次改版,累计印数超过十余万册。

《篆刻五十讲(增订本)》前26讲介绍印史,后24讲品析大家,收录示范古印千余方,由习作试刀到独立创作,以雅洁的行文、层层剥笋的手法,引导初学者步入艺术堂奥。兼具学术性、实用性、趣味性、资料性,是公认的刻印引路好书之一。

作者简介

吴颐人,原名吴一仁,1942年,上海人。别署司马由缰、宁邬醉汉、西两天晒网斋、三难堂、白驴禅屋、千万莲花院、行地天马厩、后补愚叟居、拜婴楼、嘶云阁、嘶云山民等。西泠印社社员,中国书法家协会会员,上海书法家协会理事。师从钱君匋、钱瘦铁、罗福颐等前辈大师,研究书、画、篆刻五十余年。曾于1991年秋假座上海美术馆,举办个人书、画、印展,同时首发三本新著。2001年冬在上海美术馆,举办学艺五十周年书、画、印展,首发画册及《吴颐人百印集》。其书、画、印作品数十次参加国内外重大展览,并入选各种作品集,有著作近二十余种出版。主要有《篆刻五十讲》、《篆刻法》(增订法)、《篆刻跟我学》、《印章名作欣赏》、《常用汉字演变图说》、《吴颐人汉简书法》、《吴颐人印存》、《鲁迅著作印谱》、《吴颐人书画篆刻集》、《吴颐人百印集》、《福寿印谱》、《心经》、《吴颐人题汉画像石》、《梦绕丽江-纳西象形文书法刻印》、《钱瘦铁印存》(合作)、《来楚生印存》(合作)等。内页插图

目录

序一序二

讲次 篆刻史知识 基本训练与创作 作业 篆刻家及名印故事

一 历代玺印名称的变迁 工具介绍 文彭篆印

二 古代印章的起源 选印石知识(附:石章抛光法) “秦汉后一人而已”

三 古代玺印的使用 怎样写印稿 “大痴”和“小痴”

四 古代玺印是怎样流传下来的 怎样摹印 摹印 郑板桥的闲章

五 古代用印的材料 执刀法 摹印 “废道人”不废

六 战国古玺 运刀法 摹印、临刻 丁敬的骨气

七 杂形玺 怎样刻白文印 白文练习 “不知贫穷为何物”

八 秦印 怎样刻朱文印 朱文练习 摹刻汉印两千方的钱松

九 汉官印 怎样临刻古印 摹印、临刻 苦学成名的邓石如

十 汉私印 怎样临刻名家印 摹印、临刻 带了南瓜拜师父

十一 将军印 怎样检查临刻效果 摹印、临刻 从未见面的知己

十二 汉玉印 书法与刻印的关系 摹印、临刻 “晚学生”

十三 魏晋南北朝印 章法与刻印的关系 设计“蓝天”、“白云”、“青山” 收了两个日本学生的篆刻家

十四 朱白文相间印 常用章法要领 设计“河南洛阳” 少年时代的启发、鼓励

十五 子母印 二、疏密、统一 设计“西双版纳”、“乌兰浩特”、“山东济南” 勤学苦练的纪念

十六 六面印 三、巧拙、粗细 设计“广东梅县”、“陕北延 时代安” 多灾多难的青少年

十七 缪篆印(附鸟虫书) 四、增减、重复 设计“齐齐哈 明月前身尔”、“江苏苏州”

十八 图案印 五、挪让、呼应 摹印、临刻 “一月安东令”

十九 吉语印 六、盘曲、变化 摹印、临刻 为了把印刻得更好

二十 花押印 七、穿插、并笔 设计“广东肇庆” “造屋”和“人体”

二十一 封泥 八、留红、空白 设计“有竹人家” 吴昌硕和赵石的故事

二十二 钮制 九、离合、变形 摹印、临刻 一方用钉子刻成的印章

二十三 隋唐以来的官印 十、回文、合文 摹印、临刻 吴昌硕篆刻的代刀人

二十四 宋元圆朱文印 十一、草、隶、楷、外文字 摹印、临刻 “槐堂”与“俟堂”

二十五 兄弟民族文字的印章 十二、加边、界划 摹印、临刻 赵时榈的“特健药”

二十六 今体字印章 十三、“十宜”、“十忌” 设计“我爱中华”、“有志青年” “吾幼挂书牛角”

二十七 收藏印斋馆印闲章 章法举例:一字印 摹印、临刻 齐白石学刻印

二十八 文彭、何震 二字印 设计“篆刻十六字诀” “鲁班之子”

二十九 皖派 三字印 设计“南京名胜” 齐白石与陈师曾的友谊

三十 汪关 四字印 设计“古代乐曲名” “不能死守一家”

三十一 浙派 五字印 设计五字印三种 黄宾虹“偷”临印谱

三十二 其他各派 六字印 设计六字印三种 画家不必“三绝”,而须“四全”

三十三 邓石如 七字印 设计七字印二种 “咬得菜根,百事可为”

三十四 吴熙载(一) 八字印 摹印、临刻 钱瘦铁智救郭沫若

三十五 吴熙载(二) 多字印 摹印、临刻 以“粪”为名

三十六 赵之谦(一) 图案装饰法 设计“莫等闲、白了少年头” 日光节约

三十七 赵之谦(二) 印边处理 摹印、临刻 “白头唯有赤心存”

三十八 黄士陵(一) 残边法 摹印、临刻 张鲁庵和“鲁庵印泥”

三十九 黄士陵(二) 古印中的残边举例 摹印、临刻 来楚生的“刻瘾”

四十 吴昌硕(一) 名家印中的残边举例 摹印、临刻 凿子刻印

四十一 吴昌硕(二) 印文的残破 摹印、临刻 大江南北访宝库

四十二 赵时桐 古印中的印文残破举例 摹印、临刻 自谦“不是学者”的学者

四十三 赵石 名家印中的印文残破举例 摹印、临刻 原来是殉葬品

四十四 陈衡恪 边款知识和钤印法 边款临刻 不能让知识“与生俱尽”

四十五 王裎 怎样临刻边款 边款临刻 王个籍的苦学精神

四十六 齐白石 怎样拓边款 设计“静乐”、“彩云归”、“黄帝子孙” “没有学识什么都弄不好”

四十七 邓散木 模仿创作(一) 摹印、仿作 钱君匐两刻《鲁迅印谱》

四十八 钱瘦铁 模仿创作(二) 摹印、仿作 钱君匀与“无倦苦斋”

四十九 来楚生 创作 设计“北京名胜” 西泠印社“印藏”的由来

五十 钱君匀 结束语 设计“台湾风光” 西泠印社

雷聋山房篆刻新作

附录一 古文字资料图例

附录二 临刻参考资料

附录三 作业参考答案

附录四 明天,你会选择什么样的篆刻风格

附录五 历代篆刻家简表

附录六 白驴禅屋印话

附录七 篆法百韵歌

附录八 历代篆刻家印论节译

附录九 篆刻参考书目

附录十 谈谈少年篆刻教学

附录十一 作者别号、斋名小引

附录十二 逐鹿于方寸之间

初版后记

再版后记

三版后记

四版后记

一点说明

新版后记

用户评价

对于长期从事书画创作的人来说,拥有一方属于自己的印章是锦上添花之举。我购买这本书的目的,就是想自己动手刻一方印章,以彰显个性。这本书的价值在于其极强的操作指导性。它从最基础的字帖选择开始,到如何用铅笔描摹、如何固定印石,每一步都安排得井井有条。我严格按照书中的步骤进行练习,发现原本觉得高不可攀的篆刻技术,在清晰的指引下变得触手可及。尤其是对几种常用篆书字体在印章中的处理规范,讲解得极为细致,避免了初学者在字体选择上走弯路。这本书的好处是,它不仅仅是一本理论书,更像是一本详尽的“操作手册”。它让我相信,通过持之以恒的练习和遵循书中的指导,我完全有能力创作出令自己满意的篆刻作品。这对我艺术实践的助益是无可估量的。

评分老实说,我原本以为篆刻是一件非常高冷的艺术,难以亲近。但《篆刻五十讲(增订本)》彻底颠覆了我的看法。这本书的语言风格非常接地气,作者的文字里透着一股真诚和热爱。他没有把自己塑造成高高在上的宗师,而是以一个热情的引路人的姿态,带领我们走进这个奇妙的世界。书中很多章节都融入了作者的个人感悟和创作心得,读起来感觉就像是得到了一位经验丰富的前辈的耳提面命。比如,关于如何处理章法的疏密关系,作者用了一个非常生活化的比喻来解释,瞬间就让我茅塞顿开。这本书的“增订”部分尤其值得称赞,它似乎是在倾听读者的反馈,对一些易混淆的概念做了更详尽的补充和澄清。这种与读者互动的编辑思路,使得这本书的实用价值大大提升,绝非市面上那些一成不变的旧版教材可比。

评分这本书的装帧和插图质量简直让人爱不释手,这对于一本技艺类的书籍来说,是极其重要的加分项。那些高清的印面拓片和精美的印章图片,不仅是视觉的享受,更是学习技法的绝佳参考。我是一个视觉学习者,文字描述再详细,不如亲眼看到那些刀痕和布局来得直观。特别是书中对“残缺美”和“意在刀先”的探讨,配上那些具有年代感的拓片,让人对篆刻的审美意境有了全新的理解。很多篆刻书只会强调“规矩”,但这本书却教会我如何在规矩中寻求变化和生命力。它鼓励读者不要被固有的模式束缚,要大胆尝试,将自己的理解融入到篆刻之中。这种鼓励创新、尊重个性的态度,让我在学习过程中感到非常放松和自由,不再害怕犯错,反而更愿意去探索新的可能性。这本书真正做到了理论与实践的完美结合。

评分这本《篆刻五十讲(增订本)》真是让我找到了金石篆刻的宝藏!作为一名对传统艺术有着浓厚兴趣的爱好者,我一直想系统学习篆刻的理论和实践,但市面上的书籍要么过于艰深晦涩,要么流于表面,很难找到一本既有深度又不失趣味的入门读物。这本书的出现简直是雪中送炭。它不仅详尽地介绍了篆刻的起源、发展脉络,更深入浅出地讲解了刀法、章法、篆书的审美等核心要领。作者的讲解非常细腻,即便是初学者也能循着清晰的脉络一步步深入。我特别喜欢它对不同流派风格的剖析,那种对历史细节的把握和对艺术精髓的提炼,让人在阅读时仿佛置身于古人的工作室,感受刀石交融的魅力。增订本的更新也看得出是用心良苦,补充了许多新的案例和技法探讨,让内容更加与时俱进,为现代篆刻学习者提供了更全面的视角。这本书无疑为我打开了一扇通往篆刻世界的大门,让我对这门古老艺术有了更深刻的理解和更强烈的实践欲望。

评分我最近沉迷于中国传统文化,尤其是那些需要耐心和专注力的手工艺。篆刻,这门将文字艺术与雕刻技艺融为一体的学问,一直让我心驰神往。在朋友的推荐下,我翻开了这本《篆刻五十讲(增订本)》。这本书的叙事风格非常引人入胜,不像传统教材那样枯燥乏味。它用一种讲故事的方式,娓娓道来篆刻的方方面面。我尤其欣赏它在材料选择和工具使用上的详尽说明,这对我们这些门外汉来说至关重要。从朱泥到青田石,从角刀到冲刀,每一种材料和工具的特性,作者都描述得鞭辟入里,让我对实践操作有了更清晰的认识。读这本书,我感受到的不仅仅是技法的传授,更是一种对“慢工出细活”工匠精神的弘扬。它引导我放下浮躁,去体会每一刀下去所蕴含的历史厚重感和个人情感表达。这本书的结构安排也十分合理,层层递进,让人在学习过程中始终保持着探索的乐趣。

评分high哈哈哈哈哈哈哈哈去啦波哦也得可口可乐了考虑考虑具体

评分特别好,适合初学,也有作业和答案

评分正版 很好!内容翔实

评分篆刻入门基础图书,平时也很少参加活动,今年618看见此书参与活动,很欢喜,果断入手,质量挺好,物流也快。

评分还不错啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊

评分挺不错的一本书,物有所值。

评分正品好书,值得购买,正在学习中。

评分很好的书,写得很好,印刷也不错

评分看了别人的评价后选的这本,有简单的练习步骤,打算照此练习了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有

![大都会艺术博物馆指南 [The Metropolitan Museum of Art Guide] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.qciss.net/11953295/579af49cN16e2bf72.jpg)