具体描述

内容简介

《石鼓文》,即刻有籀文的鼓形石,石鼓文为四言诗,为我国*古老的石刻九大镇国之宝·秦石鼓文九大镇国之宝·秦石鼓文文字。因记述秦皇游猎之事,也称“猎碣”。石鼓文其书法字体多取长方形,体势整肃,端庄凝重,笔力稳健,石与形,诗与字浑然一体,充满古朴雄浑之美。泰山刻石立于始皇二十八年(公元前219年),是泰山*早的刻石。前半部系公元前219年秦始皇东巡泰山时所刻;后半部为秦二世胡亥即位一年(公元前209年)刻制。刻石四面广狭不等。两刻辞均为李斯所书。《泰山刻石》的书法严谨浑厚,平稳端宁;字形公正匀称,修长宛转;线条圆健似铁,愈圆愈方;结构左右对称,横平竖直,外拙内巧,疏密适宜。具有极高的艺术价值。

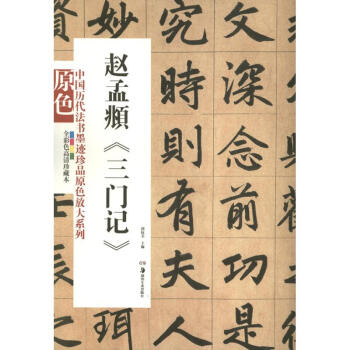

内页插图

用户评价

这套书的价值,远超出了我们通常理解的“临摹范本”的范畴,它更像是一部浓缩的中国书法史的实物教材。特别是关于“泰山石刻”的部分,其所承载的历史厚重感,是其他任何纸质材料都难以比拟的。想象一下,这些文字经历了多少风雨的侵蚀,依然坚韧地刻在山体之上,这种“不朽”的精神,无形中也感染着每一个手持此书的习书者。当我对照着那些刀刻的痕迹去想象当时的刻工是如何运力、如何落刀时,我的笔触也变得更加果断和有力。这套丛书的编排逻辑非常清晰,从金文到秦篆,脉络分明,使得学习者能够清晰地追踪汉字书体的发展轨迹。它没有过多冗余的理论阐述,而是用最直接、最震撼的方式——高品质的视觉呈现——来传达艺术的精髓,这种“少即是多”的编辑理念,我非常赞赏。它把选择和判断的权利还给了读者,鼓励我们用自己的眼睛去发现美,去吸收力。

评分当我翻阅到那些关于《石鼓文》的选本时,那种对文字结构和笔法的细致观察,让我对金文的演变有了全新的认识。我过去总觉得金文是相对统一的风格,但通过对比不同时期的拓片摹本,我才惊觉其中蕴含的丰富变化。这套丛书在选取“十鼓斋”的权威版本时,显然是下了大功夫的,它不仅仅是简单地复刻,更像是在进行一场跨越千年的对话。每一笔的起收、每一个字的间架结构,都透露出那个时代独特的审美取向和书写习惯。对于初学者来说,它提供了一个可靠的“范本”,让你能扎扎实实地打下基础;而对于有一定基础的人来说,它更像是一面镜子,让你反思自己临习中是否遗漏了那些微妙的“韵味”。我特别喜欢它在版式设计上对空白的处理,恰到好处的留白,使得碑文不再是拥挤的文字堆砌,而是拥有了呼吸感和空间感,让人在学习时能够心神宁静,专注于笔下的线条。这种对传统美学的尊重,让整套书的阅读体验提升了一个档次。

评分与其他市面上那些制作粗糙、印刷失真的碑帖相比,这套《中国最具代表性碑帖临摹范本丛书》简直是一股清流。我手里拿着其中关于《石鼓文》的这一册,反复摩挲,它的排版简直是教科书级别的典范。每一页的布局都经过精心设计,确保在放大细节时,依然能保持整体的和谐感。我们都知道,临碑帖最怕的就是失真,一旦墨色太淡或者线条模糊,就等于失去了学习的意义。但这本书在这方面做得极为出色,无论是线条的粗细变化,还是字形的欹侧角度,都得到了近乎完美的复刻。这让我在进行“对临”练习时,能够充满信心地下笔,因为我知道我所参照的,是经过了严苛筛选和高标准再现的经典范本。这种专业性,让我感觉自己仿佛被一位顶级的书法大家亲自指导,每每提笔,都带着一种敬畏之心去对待每一个笔画。

评分对于那些致力于追求书法“神韵”的资深爱好者来说,这本书无疑是一份不可多得的宝藏。它并没有把重点放在枯燥的考据上,而是用最直观的视觉语言,引导我们去体会古人书写时的那种心境和气度。比如在《泰山石刻》的某些篇章中,你会发现那种磅礴大气中又暗藏着细腻入微的处理,这正是古代书法家高妙之处的体现。这本书的成功之处在于,它提供了一个极佳的“观察窗口”,让我们能够透过现代的印刷技术,去捕捉那些遥远时代留下的、近乎于“活的”的笔意。我尝试着用不同的毛笔和墨汁去临摹其中的几方铭文,发现即便是细微的工具差异,都能在回馈到纸面时产生有趣的变化,这让我对“因材施法”有了更深的理解。这套书,真正做到了让经典“触手可及”,但又保持了足够的距离感,让学习者保持一份探索的激情。

评分这套书的装帧设计简直是视觉的盛宴,厚实的纸张拿在手里就有一种沉甸甸的质感,仿佛能触摸到历史的纹理。我尤其欣赏封面那种古朴又不失典雅的气质,选用的那种带着淡淡微光的纸张,让“泰山石刻”这几个字显得格外醒目,仿佛穿越时空,亲眼目睹了那些镌刻在山体上的文字的沧桑与力量。内页的印刷工艺更是没得挑,墨色浓郁而不发洇,拓片的细节处理得非常到位,连那些岁月留下的细微裂痕和风化痕迹都清晰可见,这对于我们学习和研究碑帖的人来说,简直是太重要了。我试着比对着几张拓片临摹,那种对细节的把握,很大程度上得益于这套书极高的还原度。要知道,能将如此宏大和精细的古代碑刻,以如此高的标准复制出来,背后必然付出了巨大的心血和技术投入。这本书的开本也十分合理,既能保证内容的完整呈现,又方便在案头摊开临习,真是兼顾了实用性和艺术性。从打开书本的那一刻起,我就知道,这不仅仅是一套学习资料,更是一件值得珍藏的艺术品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有