具体描述

内容简介

《前赤壁赋》作于苏轼被贬黄州期间。此时苏轼正处于人生的低谷,因受「乌台诗案」的牵连,被贬为黄州团练副使,苏轼在黄州期间,并无实职,闲暇之日,多与友人纵情山水,寄托情感。宋元丰五年《公元一〇八二年》,苏轼在黄州城外(今湖北黄冈》沿长江泛舟游览,路过赤壁,遥想到三国时期的风云纷争,感古伤怀,做赋一首,这就是《赤壁赋》。同年十月,苏轼再游赤壁时,又写了一篇同名《赤壁赋》,前者就被称为《前赤壁赋》,後者被称为《後赤壁赋》。有一种说法认为苏轼游览的赤壁实为黄州赤鼻矶,并不是三国时期赤壁之战的旧址,当地人因音近亦称之为赤壁,苏轼在《念奴娇·赤壁怀占》一词中曾说:『故垒西边,人道是,三国周郎赤壁。』可见苏轼是知道这一点的,只是借景感怀而已。《黄州寒食诗卷》也作于苏轼被贬黄州期间,是苏轼撰诗并书写的行书墨迹,共十七行。适逢寒食节,阴雨连绵,触动了苏轼惆怅的思绪,故诗文字裹行间有股苍凉之感,下笔豪放刚健,畅快淋漓,通篇流动着一股浑厚灵动之气。此帖被誉为继王羲之《兰亭叙》和颜真卿《祭侄文稿》之後的『天下第三行书』。

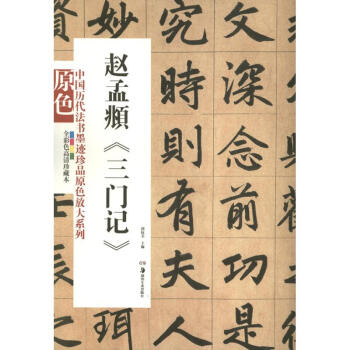

内页插图

用户评价

我最近沉迷于一本关于中国古代哲学思想的导读手册——《诸子百家思想精要与现代启示》。这本书的定位非常精准,它避开了学术界常用的晦涩术语,而是用极其清晰、现代的语言去阐释儒、道、墨、法等各家学说的核心要义及其在当代的适用性。例如,它将道家的“无为”解读为现代管理学中的“授权与放手”,将法家的“循名责实”与现代企业KPI考核进行类比,这种跨越时空的对话感,让人读起来既有文化上的厚重感,又有很强的实用价值。编排上,它采用了对比和对谈的方式,将不同学派的观点并列呈现,读者可以非常直观地看到孔孟之争、荀子与庄子的分歧点在哪里。这本书的价值在于,它不仅让你“知道”了这些思想,更让你开始“思考”这些思想如何影响了我们当下的社会结构和个人行为模式。它成功地将千年智慧“翻译”成了我们这个时代的语言,对于想快速建立起中国传统思维框架的读者来说,绝对是一份高效且深刻的入门指南。

评分天呐,最近翻阅了那本《唐诗宋词鉴赏大全集》,简直像是打开了一扇通往盛唐与宋代的时光隧道!这本书的选篇眼光极其独到,不仅收录了那些耳熟能详的绝世名篇,更难得的是,还挖掘出了一些被历史洪流稍稍掩盖的冷门佳作。编辑在每首诗词后面的解读部分,真是下了血本。他们不是简单地解释字面意思,而是深入剖析了作者的生平际遇、当时的时代背景,甚至连词牌的格律变化和用典的典故来源都娓娓道来。读到苏轼的《念奴娇·赤壁怀古》时,那种“大江东去,浪淘尽”的豪迈与萧瑟交织的情感,仿佛能穿透纸面,直击人心。更别提那些精妙的批注,像是给初读者配备了一位学识渊博又风趣幽默的私人导师。这本书的装帧设计也让人眼前一亮,纸张的触感温润细腻,字体的排版疏密有致,读起来是一种纯粹的享受,完全没有那种廉价复制品的生硬感。对于任何一个热爱古典文学,渴望从诗词中汲取精神力量的人来说,这本鉴赏大全集绝对是案头必备的珍宝,它提供的不仅仅是阅读体验,更是一种深层次的文化熏陶。

评分我最近在书店里偶然邂逅了这本《中国古代小说经典故事精选》,老实说,一开始我对“精选”这个词是抱有怀疑态度的,总觉得删减版难免失了原汁原味。可这本书完全颠覆了我的认知。它并非那种肤浅的“故事梗概”集合,而是极其高明地截取了不同朝代小说中最具张力、最富哲理的段落进行呈现。比如对《聊斋志异》中几篇狐鬼题材的处理,作者的剪裁艺术堪称一绝,既保留了志怪的奇谲,又凸显了背后蕴含的世态炎凉与人情冷暖,读完让人回味无穷,甚至比看原著大部头时更能抓住精髓。这种编排方式,极大地降低了普通读者进入古典文学的门槛,让那些原本觉得“文言文晦涩难懂”的人也能轻松领略到古人叙事的高超技巧。排版上,它巧妙地采用了左右分栏设计,一边是原文精粹,一边是现代白话的流畅翻译和背景注释,两者互为补充,阅读节奏把握得恰到好处,让人读起来酣畅淋漓,完全停不下来。这本选集真正做到了“化繁为简而不失神韵”,是周末放松心情、提升审美的绝佳读物。

评分最近在研究书法理论,发现这本《历代书法大家论书心得集萃》简直是神来之笔。它不像市面上那些只关注“如何写得像”的书籍,而是聚焦于“如何思考书法”的层面。汇集了从王羲之到近现代诸多名家的论述,内容涉及笔法、结构、章法,甚至包括书家心境与哲学的关联。最吸引我的是,它清晰地展现了不同时代书论的演变脉络。比如,魏晋时期的超逸洒脱,到了唐代如何被规范化、法度化,再到宋代强调“意在笔先”的个人抒发,这种思想的流变被梳理得条理分明,逻辑性极强。书中的许多论断,如“书为心画”之类的观点,不再是孤立的口号,而是有坚实的理论体系支撑的。对于想要超越单纯模仿、寻求个人书风的习书者来说,这本理论集是不可或缺的“内功心法”。它的语言虽然是古典的,但其探讨的艺术规律却是永恒的,每次翻阅都能带来新的启发和对“美”更深层次的理解。

评分手上这本《宋代文人笔记的趣味世界》简直是打开了我对宋代生活细节的全新认知。我们总是在宏大的历史叙事中审视宋朝,却很少有机会窥见那些文人士大夫日常的琐碎与雅趣。这本书收录的笔记,内容包罗万象,上至朝堂轶事,下至园林布置、点茶技艺、香道礼仪,无所不包。我尤其喜欢其中关于“斗茶”的描写,那种对水温、击拂手法、茶沫均匀度的执着追求,体现了宋人对生活美学的极致追求,比现在任何一场“网红”生活方式的展示都要来得真实和有深度。作者的引述和串联做得非常巧妙,他没有堆砌生硬的史料,而是像一个老友在娓娓道来,将那些散落在不同典籍中的碎片信息,整合成了一幅幅生动、有趣的宋人生活画卷。读起来一点都不枯燥,反而常常会因为某个小小的生活细节而会心一笑,感叹古人的生活情趣。这本书的最大魅力在于它的“烟火气”和“人情味”,它让我们知道,那些在历史上留下名字的人,也和我们一样,为了一顿美食或一个有趣的发现而欢欣鼓 তৎপর。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有