具体描述

内容简介

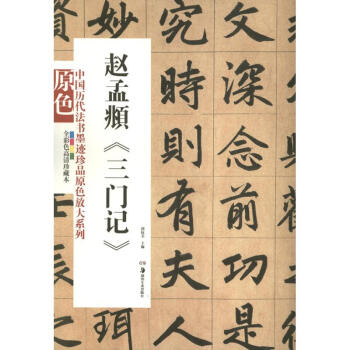

颜真卿,人称颜鲁公,在中国书法艺术发展史中与欧阳询、柳公权、赵孟頫并列为四大家。颜书体是颜真卿以自觉的开创者对楷书进行改革和变法的定鼎之体,一反作为唐初正统书风的王羲之笔法,揭开了中唐书风壮观的序幕,树立了一代书风,形成了气势浩大,远取诸古法、近合於世情而名满书坛的新书体。内页插图

前言/序言

全称《大唐西京千福寺多宝佛塔感应碑文》,唐天宝十一年(七五二年)镌立。岑勋撰文,颜真卿楷书,徐浩隶书题额,史华刻石。全碑三十四行,每行六十六字,传此碑为颜书留存下来最早者,现藏西安碑林。颜真卿,人称颜鲁公,在中国书法艺术发展史中与欧阳询、柳公权、赵孟頫并列为四大家。颜书体是颜真卿以自觉的开创者对楷书进行改革和变法的定鼎之体,一反作为唐初正统书风的王羲之笔法,揭开了中唐书风壮观的序幕,树立了一代书风,形成了气势浩大,远取诸古法、近合於世情而名满书坛的新书体。颜书的改革成就,表现在笔法上以使、转为主,与篆籀、汉简、蘖草等有机糅合,改运腕为主的古法为肘腕相结合的新笔法。在结体上,改左倾右扬的侧势为水平式的正势。在布白处理上,改中宫紧凑为舒展。颜书以厚重雄强,大气磅砖,正而不拘窘,庄重而板滞,点昼以丰伟道劲、秀健着称而独出于中唐,是在书法艺术发展史上继王义之父子之後穷本知变的又一个高潮。是继承与创新的变法,是完善书体的法的改变。历代书法大家和书法评论家对颜书都有确切的批评,苏东坡赞之曰:『鲁公书雄秀独出,一变古法,如杜子美诗,格力天纵,奄有汉魏晋宋以来风流,後之作者,始难复措乎。』黄庭坚评论说:『奇伟秀拔,奄有魏晋隋唐以来风流气骨,回视欧褚薛辈,皆为法度所窘,岂如鲁公萧然出於绳墨之外。』王世贞评论说:『多宝佛塔结法尤整密,但贵在藏锋,小远大雅,不无佐史之恨耳。』颜书此碑,时年四十四岁,是为千福寺和尚费全写的墓碑。所书参有唐人写经的风格,反映颜体早期的书法面貌,也是尚未最後定型的作品。

颜书的笔法显露,容易观察、学习和掌握。但要深入探求颜书内蕴,掌握其特点和书写技法,要突出的是字的『筋』。同时要对颜书的各个时期的不同风格如早期用笔,偏于方峻,隶意较多;中期用笔易方为圆,横轻竖重,蚕头燕尾,笔姿轻妙;晚年横细竖粗,结体趋于端严、朴拙、雄重等特徵有所了解,多读些有关颜体赏评的文章。不要因为其特徵明显,易於上手,可得形似的表面现象而掩难得之神韵。还要认识其法不足之处如千篇一律的『蚕头燕尾』习气。要学到藏头护尾的厚重用笔的特点。

用户评价

这套书的拓片选择和高清扫描技术应用,无疑是它最核心的竞争力。我对比了手边几本不同出版社的旧版拓本,这本书所呈现的细节清晰度简直是革命性的。特别是那些原本模糊不清的“飞白”和“枯笔”处,现在都能清晰辨认出墨色的浓淡变化和笔锋的走势方向。高分辨率的图像处理,使得颜真卿那种磅礴大气中蕴含的细腻入微的笔势得以完整保留。在学习某一特定笔画时,我可以直接放大到极限去观察,那种纤维在纸上洇开的质感,以及运笔时的涩滞感,都仿佛历历在目。这对于远距离学习者来说,价值无法估量,它弥补了无法亲临博物馆或档案馆接触到原石拓本的遗憾。可以说,这本书在最大程度上还原了历史的真实面貌,是当代书法研究与学习领域的一次高规格的技术展示。

评分这本书的装帧设计简直是匠心独运,拿到手里沉甸甸的,能感受到制作方对这门艺术的尊重。封面那种略带沧桑感的纹理,仿佛穿越了千年时光,直接将人带到了那个墨香四溢的年代。内页的纸张选得极好,米白色的调子既保护了视力,又完美衬托了碑帖的精妙线条。最让我惊喜的是,它没有采用那种冰冷的印刷复制,而是力求还原原拓的肌理感,很多细微的皴擦、泚墨的痕迹都清晰可见,这对于我们这些痴迷于碑帖细节的人来说,简直是如获至宝。每一次翻阅,都像是在与古人对话,那种触手可及的真实感,是普通影印本完全无法比拟的。它不仅仅是一本工具书,更像是一件值得珍藏的艺术品,放在书架上都觉得整个空间都提升了一个档次,散发着一种沉静而厚重的文化气息。细节之处见真章,从版式布局到注释排版,都体现出一种专业且充满敬意的态度,让人在学习书法技法的同时,也能享受到阅读的纯粹愉悦。

评分这本书的理论阐述部分,逻辑性和条理性达到了一个令人赞叹的高度。作者似乎对颜体的演变脉络有着极其深刻的洞察,并非简单地罗列技法要点,而是将“多宝塔碑”置于整个颜体发展史的坐标系中进行审视。他对于结构上的“稳重内擫”与用笔上的“中锋含蓄”之间的辩证关系,分析得入木三分,尤其是在论述“蚕头燕尾”的提按转换时,引用了大量对比案例,使得原本抽象的笔法概念变得具象可感。我特别欣赏作者那种不拘泥于传统套路,而是鼓励学习者去理解笔画背后的“意图”的讲解方式。这种由表及里的深入剖析,极大地拓宽了我对楷书审美的认知边界,让我不再仅仅停留在“形似”的层面,而是开始追求结构中的“势”与墨韵中的“气”。读完后,感觉自己的书法理论体系被重新梳理了一遍,茅塞顿开,对于如何将理论指导到实际的运笔控制上,有了清晰的路径图。

评分这本书的实用性评估方面,我必须强调它对于不同水平学习者的包容性。对于初学者而言,书中对基础起笔、收笔的慢速分解图示,配合精确的文字描述,提供了非常稳固的入门基础,避免了一开始就陷入对宏大气势的盲目模仿而产生的结构松散问题。而对于已经有一定基础的进阶者,书中关于“通篇气韵”的掌控和“险中求正”的布局探讨,则提供了更高维度的提升方向。尤其是它对于局部结构变化的分析,例如“口”字头的处理,在不同位置的细微调整,体现了作者对碑帖的精深体悟。全书的编排节奏张弛有度,既有宏观的理论指导,也有微观的笔法解析,使得学习者可以根据自身需求在不同章节间自由切换,查阅便捷,反馈及时。可以说,它是一本能伴随书法学习者从入门到精进,不断提供新见解的优质伙伴。

评分阅读这本书的过程,与其说是学习,不如说是一种沉浸式的文化体验。作者在介绍碑文的背景、书写时代、乃至其历史流传过程中所穿插的典故和逸闻,都写得极其生动有趣,完全没有一般学术著作的枯燥感。比如,对于碑文内容本身的历史意义的解读,也十分精炼到位,让人明白为何颜真卿会以如此庄严的笔法来书写这段文字,理解了“书为心画”的深层含义。这种将艺术与历史、哲学紧密结合的叙事手法,极大地增强了阅读的粘性。我常常会被那些小小的历史侧记所吸引,读得津津有味,从而在不知不觉中,将那些复杂的结构规律也内化吸收了。它不仅仅是一本“教你怎么写”的书,更是一本“告诉你为什么这样写”的书,提供了一种厚重的文化背景支撑,让学习者更有底气和自信去进行模仿和创新。

评分很不错了啊

评分好

评分很不错了啊

评分挺好的

评分很不错了啊

评分挺好的

评分很不错了啊

评分很不错了啊

评分很不错了啊

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有